《金玉奴》是中国传统戏曲中流传甚广的经典剧目,其故事原型源于明代冯梦龙编纂的白话短篇小说集《喻世明言》中的《金玉奴棒打薄情郎》,这部作品通过一个曲折动人的爱情故事,深刻反映了封建社会中人性的复杂与伦理观念的冲突,历经数百年演变,成为多个地方剧种争相演绎的保留剧目,至今仍在舞台上焕发生机。

原著来源与故事原型

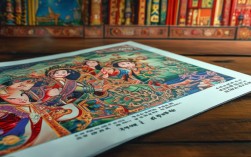

《金玉奴》的文学母本直接取材于《喻世明言》第二十七卷《金玉奴棒打薄情郎》,冯梦龙(1574—1646)是明代通俗文学的大家,其“三言”(《喻世明言》《警世通言》《醒世恒言》)收录了大量宋元明以来的市井传说、话本小说,经过整理改编,以白话文形式呈现,贴近民众生活,深受大众喜爱。

《金玉奴棒打薄情郎》的故事背景设定在北宋时期的临安,主人公莫稽本是穷困潦倒的书生,饥寒交迫时被乞丐团头金老大收留,金老大之女金玉奴见他品行端正、颇有才学,便心生爱慕,金老大虽为乞丐头目,却深明大义,认为“读书人不可无妻”,遂招莫稽为婿,并将积蓄全部交给他攻读科举,莫稽在金家资助下苦读,最终金榜题名,授任司户之职,莫稽高中后渐生嫌贫爱富之心,认为金玉奴出身低微有辱官威,遂在赴任途中将金玉奴推入江中,企图杀人灭口,幸得淮西转运使许德厚救起金玉奴,许德厚见其贤惠,认作义女,并为其主持公道,金玉奴在许府设宴,当众“棒打”莫稽,斥其忘恩负义,莫稽幡然悔悟,夫妻二人重归于好。

原著故事以“因果报应”和“道德劝诫”为核心,通过莫稽从贫寒到显贵再到背信弃义的过程,批判了封建科举制度下读书人的功利心态,同时也肯定了金玉奴的善良与坚韧,体现了市井民众对“善有善报、恶有恶报”朴素价值观的认同。

戏曲改编的历程与多剧种演绎

从小说到戏曲,《金玉奴》的故事在改编中不断丰富,不仅保留了原著的核心情节,更在人物塑造、戏剧冲突和舞台表现上进行了艺术化加工,使其更适合舞台表演,明清以来,《金玉奴》成为多个地方剧种的经典剧目,各剧种在音乐、唱腔、表演风格上形成了独特的演绎体系。

改编的演变脉络

戏曲改编《金玉奴》的历史可追溯至清代,早期的地方戏(如徽调、汉调)已将故事搬上舞台,此时的改编多侧重于“莫稽负心”与“金玉奴被救”的情节冲突,带有明显的道德批判色彩,进入近代,随着戏曲艺术的成熟,人物心理刻画和情感表达成为改编重点,例如增加了金玉奴被救后的内心挣扎、莫稽悔过时的复杂情绪,使故事更具悲剧张力。

主要剧种的演绎特色

不同地域的剧种在改编《金玉奴》时,结合自身艺术特点形成了多样化风格,以下为部分代表性剧种的演绎特点概览:

| 剧种 | 代表剧目/版本 | 改编特点 | 艺术亮点 |

|---|---|---|---|

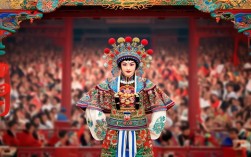

| 京剧 | 《金玉奴》 | 以“文戏武唱”为特色,强化“棒打”一场的戏剧冲突,莫稽为小生行当,金玉奴为青衣 | 唱腔以西皮二黄为主,金玉奴斥责莫稽时的“西流水”板式情感激烈,展现刚烈性格 |

| 越剧 | 《莫稽》 | 注重抒情性,弱化道德批判,突出金玉奴的柔韧与善良,莫稽形象更具悲剧性 | 唱腔婉转柔美,金玉奴“投江”时的“慢板”唱段凄楚动人,感染力强 |

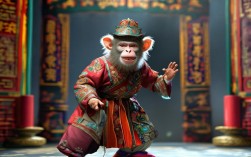

| 川剧 | 《金玉奴棒打薄情郎》 | 融入川剧高腔帮腔,表演夸张,丑角(金老大)戏份增加,喜剧色彩浓厚 | “棒打”一场采用“变脸”手法,莫稽的表情变化体现内心悔悟,舞台效果独特 |

| 粤剧 | 《金玉奴》 | 结合粤语唱腔,情节紧凑,金玉奴形象独立自主,主动设计“棒打”彰显女性意识 | 音乐上吸纳广东小调元素,金玉奴斥责莫稽时的“南音”唱段节奏明快,充满力量 |

以京剧为例,其版本在“棒打”一场中设计了极具仪式感的舞台动作:金玉奴手持棒槌,在义父许德厚的支持下,步步紧逼莫稽,唱词“当初你穷困潦倒倒也罢了,如今你身居官位反起狼心”,字字泣血,配合身段的顿挫,将愤怒与失望推向高潮,而越剧版本则更侧重情感细腻,如金玉奴被救后对义女身份的犹豫、对莫稽复杂的爱恨,通过“清板”“中板”等唱腔层层递进,塑造出立体的人物形象。

主题演变与时代意义

从《喻世明言》到戏曲舞台,《金玉奴》的主题在时代变迁中不断丰富,呈现出从“道德劝诫”到“人性反思”,再到“女性意识觉醒”的演变轨迹。

原著中,故事的核心是“因果报应”,莫稽的结局是对“忘恩负义”的惩罚,金玉奴的“棒打”是道德正义的体现,而在戏曲改编中,尤其是近现代版本,主题逐渐深化:通过莫稽的堕落过程,揭示了封建制度对读书人性的异化——科举制度下的“功名利禄”成为衡量价值的唯一标准,导致人性扭曲;金玉奴的形象从原著中“被动接受命运”转变为“主动反抗”,她的“棒打”不仅是道德谴责,更是对女性尊严的捍卫,体现了对性别平等的思考。

当代戏曲舞台上,《金玉奴》的改编更注重与现代价值观的契合,有版本在保留“棒打”情节的基础上,增加了金玉奴对莫稽“为何变心”的质问,引导观众反思社会环境对个体的影响;也有版本弱化了“大团圆”结局,以金玉奴独自离去作结,强调女性对独立人格的追求,使其更具时代共鸣。

相关问答FAQs

Q1:《金玉奴》故事中,“棒打薄情郎”的情节为何能成为经典戏剧冲突?

A:“棒打薄情郎”之所以成为经典,核心在于其强烈的戏剧张力和道德冲击力,这一情节集中体现了“善与恶”“贫与富”“恩与仇”的矛盾冲突:金玉奴的善良刚烈与莫稽的忘恩负义形成鲜明对比,“棒打”这一动作既是情感宣泄的出口,也是道德审判的象征,该情节符合中国传统戏曲“惩恶扬善”的审美追求,观众在观看过程中既能获得情感共鸣,又能接受道德教化,因此历经数百年仍具生命力。

Q2:不同剧种的《金玉奴》改编中,金玉奴的形象有何差异?

A:不同剧种因艺术风格和文化背景的差异,对金玉奴的形象塑造各有侧重,京剧中的金玉奴突出“刚烈”,她的“棒打”充满力量感,体现对不公的激烈反抗;越剧中的金玉奴则更侧重“柔韧”,她的善良与隐忍令人动容,情感表达细腻婉转;川剧通过帮腔和夸张表演,强化金玉奴的“市井智慧”,她不仅善良,更带有底层民众的机敏与果敢;粤剧版本则赋予金玉奴“独立自主”的现代意识,她的“棒打”主动而坚定,彰显女性主体意识,这些差异既保留了原著精神内核,又各具地域特色,丰富了人物形象的多样性。