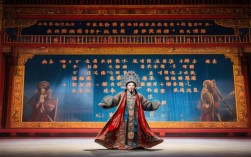

京剧《铡美案》是中国传统戏曲中的经典之作,尤以京剧中的“包公戏”系列最为人熟知,其故事源于古典小说《三侠五义》等,经过历代艺人的加工打磨,成为展现包拯刚正不阿、执法如山精神的代表性剧目,全剧围绕宋代书生陈世美发迹变后的负义行径展开,通过原配秦香莲的悲情寻夫与包拯的公正审案,深刻揭示了封建社会中人性的复杂与法理的冲突,情节跌宕起伏,人物形象鲜明,唱念做打俱佳,至今仍是京剧舞台上的常演剧目。

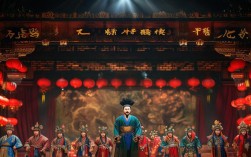

《铡美案》的剧情脉络清晰,冲突层层递进,开篇交代陈世美家境贫寒时,与妻子秦香莲恩爱相守,后得中状元,被宋仁宗招为驸马,陈世美为攀附权贵,隐瞒已婚事实,不仅不认前妻,更在秦香莲携子女进京寻夫时,派家将韩琪行灭口之事,韩琪得知真相后,不忍下手自刎,留下血书劝秦香莲告官,秦香莲悲愤交加,怀抱幼子、手提血书,在开封府拦轿喊冤,引发全剧高潮,包拯受理此案后,面对陈世美的狡辩、公主的求情与国太的施压,始终坚守“王子犯法与庶民同罪”的信念,最终以铡刀处决陈世美,彰显了法律的公正与威严。

剧中人物塑造极具典型性,通过不同行当的表演,将人物性格刻画得入木三分,包拯作为核心角色,由净行应工,黑脸勾画象征铁面无私,唱腔以苍劲沉厚的“铜锤花脸”为主,如“包龙图打坐在开封府”一段,唱腔高亢激昂,既展现其威严,又流露其对百姓的怜悯;陈世美由生行应工,扮相俊美却内心狠毒,唱腔中规中矩,却在“见公主”等场次中通过水袖功、身段等细节表现其色厉内荏;秦香莲则由旦行中的“青衣”应工,以唱功为主,如“夫在东来妻在西”的慢板,唱腔哀婉悲切,配合眼神与身段的颤抖,将贫苦妇女的坚韧与绝望展现得淋漓尽致;公主的骄纵、国老的威严、韩琪的忠义,均通过各行当的程式化表演,共同构建出丰满的戏剧世界。

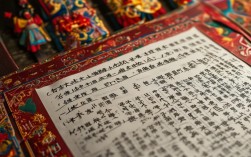

以下为《铡美案》主要角色及行当特点简表:

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典唱段/动作 |

|---|---|---|---|

| 包拯 | 净行 | 铁面无私、刚正 | “包龙图打坐在开封府”(唱)、侧脸(表情) |

| 陈世美 | 生行 | 负心薄幸、虚伪 | “劝驸马休得要性情急”(唱)、水袖甩袖 |

| 秦香莲 | 旦行 | 贤惠坚韧、悲苦 | “夫在东来妻在西”(唱)、跪步、抱子痛哭 |

| 公主 | 花旦 | 骄纵护短 | “驸马爷近前看端详”(唱)、跺脚、甩帕 |

| 国太 | 老旦 | 威严偏袒 | “年迈人只把龙恩谢”(唱)、拐杖顿地 |

| 韩琪 | 武生 | 忠义勇猛 | 自刎动作、交血书(做派) |

在艺术表现上,《铡美案》融合了京剧的唱、念、做、打等多种元素,唱腔方面,包拯的唱腔多用“西皮导板”“西皮原板”,节奏稳健,字正腔圆,凸显其沉稳;秦香莲的“二黄”唱腔则如泣如诉,感染力极强,念白上,包拯的“韵白”庄重严肃,陈世美的“京白”虚伪做作,形成鲜明对比,身段表演中,秦香莲的“跪步”表现其行走艰难,包拯的“髯口功”配合眼神变化展现其怒其不争,陈世美被铡前的“僵尸倒”更是将戏剧冲突推向顶点,脸谱、服饰、道具等舞台美术的运用也极具象征性,如包拯的黑脸、陈世美的官衣、秦香莲的素衣,均直观传递人物身份与性格。

《铡美案》之所以能久演不衰,不仅因其精彩的剧情与精湛的表演,更因其蕴含的深刻文化内涵,它既是对背信弃义者的道德批判,也是对“法律面前人人平等”理念的朴素追求,包拯这一形象也成为民间“正义”的化身,寄托了人们对公平正义的向往,时至今日,京剧《铡美案》仍是观众了解传统戏曲的重要窗口,其艺术价值与文化意义历久弥新。

FAQs

Q:《铡美案》中“驸马不认妻”的情节是否真实历史?

A:并非真实历史,陈世美这一形象是艺术虚构,最早见于清代小说《龙图公案》,后在《三侠五义》中被丰满,历史上宋代并无驸马陈世美其人,这一人物是民间为歌颂包拯而创作的“反面典型”,用以批判封建社会中读书人“中状元后抛弃糟糠之妻”的现象,具有强烈的道德教化意义。

Q:京剧《铡美案》中“包公铡陈世美”为何能成为经典桥段?

A:这一桥段的核心魅力在于“法理与情权的激烈冲突”,包拯作为地方官员,面对皇亲国戚的施压,始终坚持“法理大于人情”,最终以铡刀处决陈世美,既满足了观众对“恶有恶报”的心理期待,也塑造了包拯“不畏强权、维护正义”的崇高形象,从艺术上看,这一桥段集中展现了京剧“唱念做打”的综合实力,如包拯的“大段唱腔”、陈世美的“惊恐表演”、秦香莲的“悲情控诉”,配合舞台调度与道具运用,形成了强烈的戏剧张力,成为京剧舞台上的“教科书级”片段。