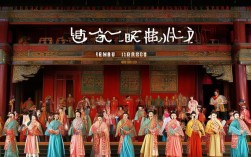

河南豫花豫剧团作为中原大地豫剧艺术的重要传承者与传播者,自成立以来始终扎根乡土、面向时代,以“守正创新”为艺术理念,在传统戏曲的现代化转化与当代传播中走出了一条特色之路,剧团以郑州为大本营,辐射全省并活跃于全国舞台,成为连接豫剧经典与当代观众的重要桥梁。

在艺术风格上,豫花豫剧团既坚守豫剧“明快、豪放、质朴”的核心特质,又积极吸收多元艺术元素,形成了“兼容并蓄、雅俗共赏”的独特风貌,其唱腔设计上,巧妙融合豫东调的高亢激越与豫西调的委婉深沉,演员表演讲究“声情并茂、形神兼备”,既传承了常香玉、陈素真等豫剧大师的程式化表演精髓,又融入生活化的细节处理,让传统人物更具时代感,近年来,剧团在舞美、灯光、音响等方面引入现代科技,如全息投影技术在《大河谣》中的运用,使历史场景与舞台艺术深度融合,为观众带来沉浸式观演体验。

剧团的剧目体系兼顾传统与现当代,复排的经典剧目《花木兰》《穆桂英挂帅》等,在保留原汁原味唱腔的基础上,对人物心理刻画和舞台调度进行优化,成为久演不衰的“看家戏”;现代戏创作则紧扣时代脉搏,《焦裕禄》以真实事迹为蓝本,通过质朴的表演和写实的舞台设计,塑造了“县委书记的榜样”光辉形象,演出场场爆满;《村里来了花木兰》将传统IP与乡村振兴主题结合,以轻喜剧形式展现当代女性担当,深受年轻观众喜爱,剧团还创排了《大河谣》《香玉剧魂》等新编历史剧,从黄河文化、豫剧名家故事中汲取灵感,拓展了豫剧的表现边界。

为推动豫剧艺术的代际传承,豫花豫剧团构建了“名家传戏、院校合作、基层普及”三位一体的人才培养模式,邀请豫剧老艺术家收徒传艺,如王红丽工作室年均培养青年演员20余人;与河南艺术学院、郑州大学等高校共建实习基地,开设“豫剧表演”微专业,将传统科班教育与现代高等教育相结合,在基层传播方面,剧团坚持“送戏下乡”,年均深入河南各地市及偏远山区演出超300场,覆盖观众超百万人次;积极拥抱新媒体,在抖音、快手等平台开设官方账号,通过“经典唱段赏析”“幕后排练vlog”等内容,让豫剧“破圈”传播,单条短视频最高播放量突破5000万,吸引了一批“00后”戏迷。

| 项目 | 详情 |

|---|---|

| 成立时间 | 1998年 |

| 隶属单位 | 河南省文化和旅游厅 |

| 代表性演员 | 王红丽(中国戏剧梅花奖得主)、李金枝、燕守平(板胡演奏家) |

| 传统代表剧目 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》《秦香莲》《五女拜寿》 |

| 现代代表剧目 | 《焦裕禄》《朝阳沟》(新版)、《村里来了花木兰》《黄河儿女》 |

| 艺术特色 | 唱腔融合豫东、豫西流派,表演“程式化+生活化”,舞美融入现代科技元素 |

从乡土舞台到国际舞台,从传统经典到时代新声,河南豫花豫剧团始终以“传承豫剧文脉,讲好中原故事”为己任,在守正创新中让百年豫剧焕发新生机,成为河南文化“走出去”的重要名片。

FAQs

Q:河南豫花豫剧团如何吸引年轻观众关注豫剧?

A:剧团通过“传统+创新”双轨并行吸引年轻观众:将豫剧经典唱段改编为流行音乐风格,如《花木兰》选段与说唱歌手合作推出remix版本;创作青春题材剧目,如校园版《青春版·五女拜寿》,融入现代校园元素和幽默台词,同时在B站、小红书等平台开设“豫剧小课堂”,用短视频讲解豫剧服饰、脸谱知识,降低年轻观众的认知门槛,让传统艺术以更“潮”的方式触达Z世代。

Q:豫花豫剧团的现代戏创作有哪些独特视角?

A:剧团的现代戏创作始终聚焦“中原精神”与“时代命题”:一是以身边人、身边事为素材,如《黄河儿女》以黄河滩区移民迁建为背景,展现普通人的家国情怀;二是挖掘历史人物的时代价值,《焦裕禄》通过“兰考治沙”的细节,诠释“亲民爱民、艰苦奋斗”的精神内核;三是注重舞台语言的现代化,如在《村里来了花木兰》中采用转台、多媒体投影等技术,结合乡村振兴政策,让传统故事与当代生活产生共鸣,实现“老戏新演”的深度创新。