豫剧《王宝钏》作为传统戏曲的经典剧目,以唐代民间传说为蓝本,通过王宝钏与薛平贵悲欢离合的故事,展现了中国传统女性在封建礼教下的坚韧与忠贞,故事始于相府千金王宝钏与贫寒学子薛平贵的相遇,尽管身份悬殊,二人仍以抛绣球之定情,不顾父亲王允的反对,毅然下嫁寒窑,此后薛平贵出征西凉,王宝钏独守寒窑十八年,以挖野菜度日,历经贫苦与等待,最终夫妻团聚,故事以“大团圆”结局,却暗含对封建婚姻制度的深刻反思。

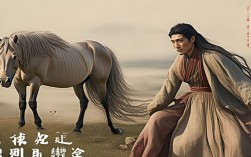

在情节铺陈上,豫剧《王宝钏》以“苦守”为核心,通过“别窑”“武家坡”“大登殿”等经典折子戏,层层递进展现人物命运,别窑”一折,王宝钏与薛平贵依依惜别,唱腔中满是不舍与担忧,凸显夫妻情深;“武家坡”则是全剧高潮,薛平贵化装试探王宝钏,王宝钏虽衣衫褴褛却坚守贞洁,一句“指鹿为马”的机智对答,既展现其智慧,也强化了“烈女”形象,这些情节不仅推动故事发展,更通过戏剧冲突塑造了王宝钏“忠贞、坚韧、善良”的典型性格。

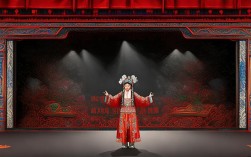

从艺术表现看,豫剧《王宝钏》充分展现了地方戏曲的独特魅力,唱腔上,以豫剧“祥符调”为基础,融合“豫东调”的激昂与“豫西调”的悲怆,王宝钏的唱段如《三击掌》《武家坡》,既有高亢嘹亮的“大起板”,也有低回婉转的“慢板”,通过声腔变化传递人物内心情感,表演上,演员的身段、眼神极具张力,如王宝钏挖野菜时的颤抖双手、寒窑独坐时的落寞背影,将“苦守”的艰辛具象化,服装道具的运用也贴合人物身份:王宝钏从相府华服到寒窑素衣的转变,直观体现了命运跌宕;寒窑的布景虽简单,却通过“风雪”“野菜篮”等细节营造出凄凉氛围,增强了戏剧感染力。

王宝钏形象的塑造,承载着中国传统文化的价值观念,她既是封建礼教下的“烈女”,以“从一而终”践行道德准则;也是底层女性的代表,用十八年苦守对抗命运的压迫,这种复杂性使其超越单一符号,成为文学与戏曲中经久不衰的艺术形象。《王宝钏》仍在舞台上焕发生机,既是对传统文化的传承,也引发观众对爱情、坚守与女性价值的现代思考。

以下是相关问答FAQs:

Q1:豫剧《王宝钏》中“武家坡相认”一折为何成为经典?

A:“武家坡相认”通过戏剧冲突集中展现人物性格与情感张力,薛平贵化装为军汉试探王宝钏,言语间故意贬低、质疑,甚至提及“再嫁”,王宝钏则以“指鹿为马”“宁死不从”回应,既体现其坚贞不屈,又通过“试探—坚守—相认”的情节反转,将夫妻情深与道德坚守推向高潮,唱腔上,此处以对唱为主,节奏明快,情绪跌宕,演员通过声腔与表演的精准把握,使这一折成为豫剧“以情动人”的典范。

Q2:王宝钏“苦守寒窑十八年”的情节,在现代社会有何启示?

A:王宝钏的“苦守”在现代社会需辩证看待,她展现了对爱情的忠诚与对命运的抗争,其坚韧精神值得肯定;故事反映的“从一而终”封建观念与现代女性独立意识存在冲突,当代观众可从中汲取“坚守初心”的积极意义,同时反思传统道德对个体的束缚,理解女性在时代变迁中对自我价值的追求与实现,赋予经典形象新的时代内涵。