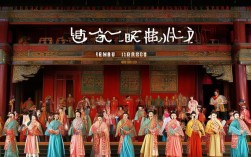

豫剧《朝阳沟》作为中国现代戏发展史上的璀璨明珠,自1958年由河南省豫剧三团首演以来,便以浓郁的中原风情、鲜活的人物群像和深刻的时代精神,跨越半个多世纪仍经久不衰,这部由杨兰春编剧、常香玉艺术指导的作品,不仅是一部戏曲经典,更成为一代代人理解乡土中国、感悟劳动价值的生动教材。

创作背景与剧情脉络:扎根生活的时代答卷

《朝阳沟》诞生于新中国成立初期,正值全国上下“向农业进军”的热潮中,编剧杨兰春为创作这部戏,曾深入河南农村数月,与农民同吃同住,观察他们的日常劳作与喜怒哀乐,他将目光聚焦在城市知识青年与乡土社会的碰撞融合上,通过银环从城市到农村的成长故事,勾勒出那个特殊年代青年人投身建设的精神图谱。

剧情围绕城市姑娘银环与农村青年拴保的爱情展开:银环为爱追随拴保来到家乡朝阳沟,初到农村时因生活不适应、劳动技能匮乏而产生动摇,在拴保娘、二大娘等村民的关怀与帮助下,最终克服困难,真正爱上这片土地,立志扎根农村,全剧没有激烈的戏剧冲突,却以“锄地”“赶集”“上山”等平凡生活场景,构建起充满烟火气的叙事空间,让观众在亲切的乡土语境中感受人物内心的蜕变。

艺术特色与舞台呈现:豫剧现代戏的创新典范

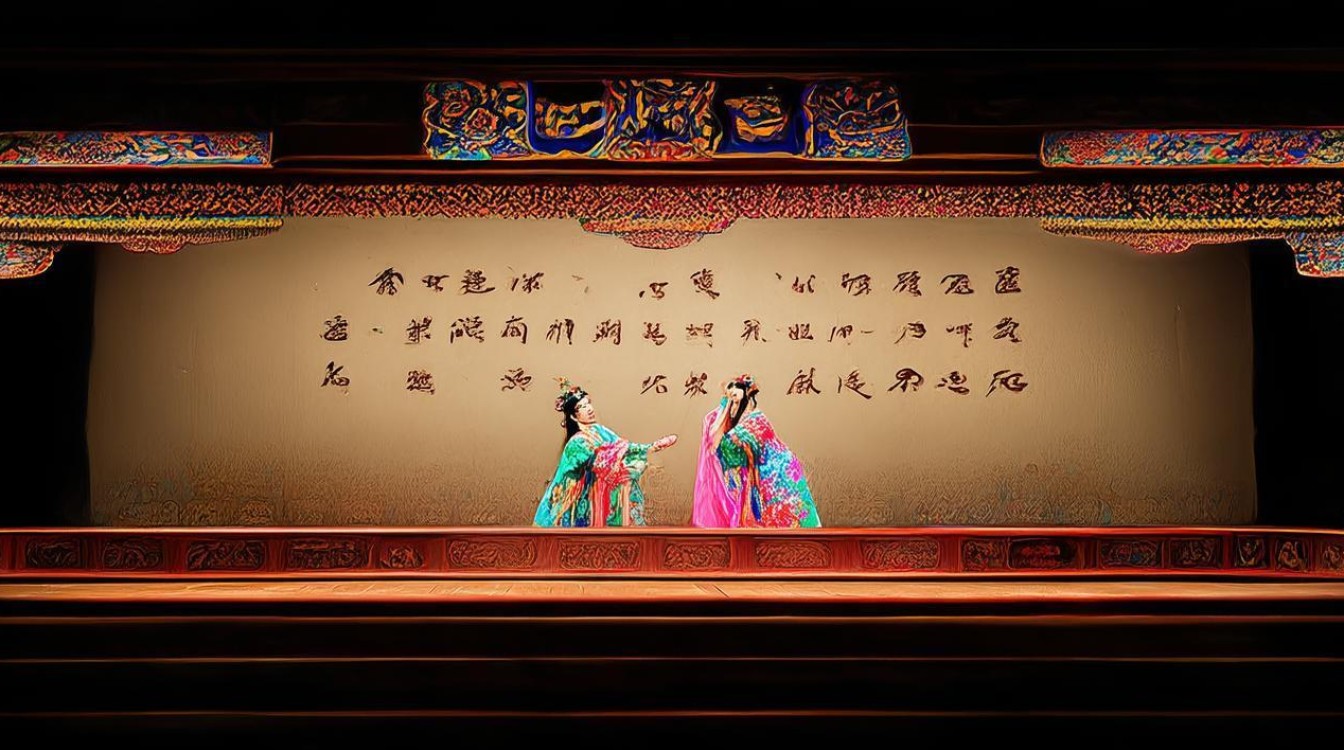

《朝阳沟》最动人的魅力,在于它将传统豫剧的程式化表演与真实的生活细节完美融合,开创了豫剧现代戏的新路径,在唱腔设计上,既保留了豫剧梆子腔的高亢激越,又融入了河南民间小调的质朴婉转,形成“生活化戏曲”的独特风格,比如银环初到农村时的《这个东沟那个西沟》,以明快的旋律展现她对陌生环境的好奇与不安;而《祖国的大地遍地是庄稼》则以抒情的唱腔,抒发她对农村生活的热爱与对劳动价值的认同。

人物塑造上,剧中的每个角色都堪称“典型环境中的典型人物”,银环的转变不是一蹴而就的,从最初“脚疼腿酸想回家”的娇气,到后来“拿起锄头想起娘”的坚韧,她的成长真实可感;拴保的朴实、拴保娘的慈爱、二大娘的泼辣,都通过生动的语言和细腻的表演跃然台上,尤其是拴保娘与银环“母女相认”一场戏,没有华丽的唱腔,只有家常的对话,却将农村妇女的淳朴与深情展现得淋漓尽致。

为更直观呈现其艺术特色,以下为剧中核心角色与唱段分析:

| 主要角色 | 性格特点 | 经典唱段 | 艺术表现 |

|---|---|---|---|

| 银环 | 从城市知识青年到农村劳动者的转变,内心矛盾但最终坚定 | 《朝阳沟》《祖国的大地遍地是庄稼》 | 唱腔由清亮到醇厚,表演从拘谨到舒展,展现人物心理成长 |

| 拴保 | 朴实勤劳的农村青年,真诚坚定,是银环的“引路人” | 《咱两个在学校整整三年》《劳动最光荣》 | 唱腔沉稳有力,动作设计融入锄地、挑担等劳动元素,凸显农民本色 |

| 拴保娘 | 善良淳朴的农村妇女,深明大义,疼爱儿媳又支持儿子 | 《亲家母你坐下》《人老心红斗志坚》 | 念白方言化,表演充满生活细节,如纳鞋底、纺线等,极具乡土气息 |

| 二大娘 | 泼辣直爽,心口如一,朝阳沟的“活字典” | 《那个前腿儿弓那个后腿儿蹬》《夸女婿》 | 唱腔诙谐幽默,肢体语言丰富,通过夸张的表演强化喜剧效果 |

文化传承与时代回响:跨越时空的精神共鸣

《朝阳沟》之所以能成为经典,更在于它超越了时代局限,传递出永恒的价值追求,剧中“劳动最光荣”“知识青年与工农相结合”的主题,在当下乡村振兴的语境中仍具启示意义,银环从“逃避劳动”到“热爱劳动”的转变,本质上是对“劳动创造价值”的深刻体悟,这种精神在今天依然能引发年轻一代的共鸣。

多年来,《朝阳沟》被全国数百个戏曲院团移植,京剧、评剧、越剧等多个剧种都曾改编演出,甚至被拍摄成电影、电视剧,影响力辐射全国,2018年,豫剧《朝阳沟》入选“百年百部”国家级舞台艺术精品创作工程,成为新时代戏曲传承创新的典范,在河南乡村,至今仍有村民能哼唱“亲家母你坐下”的旋律,这部戏早已融入中原文化的血脉,成为连接城乡、代代相传的情感纽带。

相关问答FAQs

Q:《朝阳沟》为什么能成为豫剧现代戏的“常青树”?

A:《朝阳沟》的成功首先源于其“扎根生活”的创作理念,编剧杨兰春深入农村积累素材,剧中人物、情节都来自真实生活,让观众倍感亲切,它在艺术上实现了传统与现代的融合,既保留豫剧的唱腔特色,又创新性地引入生活化表演和方言台词,使现代戏既有戏曲韵味又有生活质感,剧中传递的“劳动光荣”“扎根基层”等价值观,契合不同时代的精神需求,具有跨越时空的感染力。

Q:《朝阳沟》中的经典唱段《亲家母你坐下》为何能广为流传?

A:《亲家母你坐下》之所以深入人心,首先在于其生活化的语言风格,唱词用河南方言写成,如“俺家银环可没白认你”“俺家拴保可有出息”,如同邻里间的家常对话,朴实又亲切,唱腔设计巧妙,采用对唱形式,通过拴保娘与银环母女的互动,既展现了农村妇女的淳朴热情,又传递出家庭和睦的温暖氛围,更重要的是,这段唱段承载了中国人对“亲如一家”的伦理追求,唤起了观众对传统邻里情、家庭美的共鸣,因此成为脍炙人口的经典。