山东作为儒家文化发源地,戏曲艺术底蕴深厚,“打鼓”的铿锵、“琴书”的婉转、“鲁剧”的多元,共同编织出齐鲁戏曲的锦绣画卷,打鼓是戏曲的“骨骼”,琴书是戏曲的“血脉”,鲁剧则是这片土地上生长出的艺术奇葩,三者交织,展现出山东人民的生活智慧与审美追求。

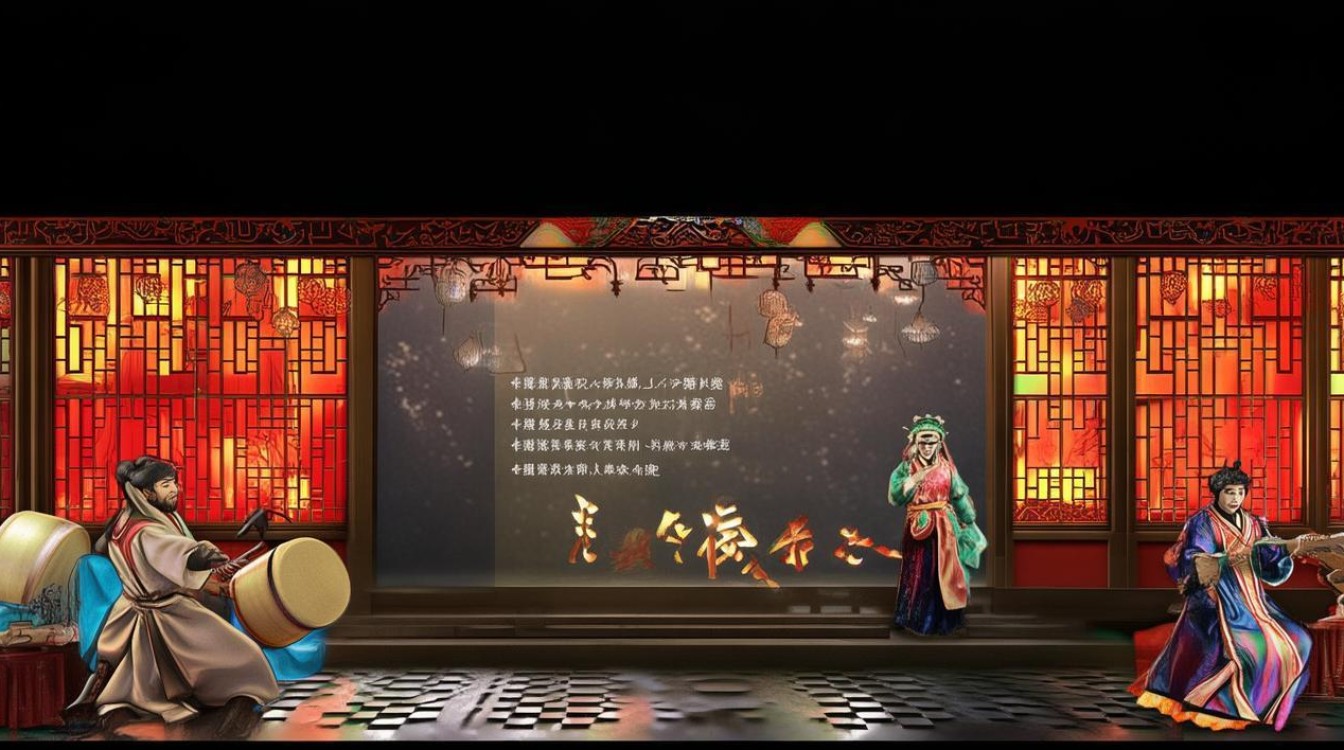

打鼓:戏曲节奏的灵魂掌控者

戏曲打击乐,俗称“武场”,是戏曲表演中不可或缺的“指挥家”,以板鼓为核心,辅以大锣、小锣、铙钹等乐器,通过不同鼓点和锣经的组合,精准控制舞台节奏、渲染情绪氛围、配合演员表演,在鲁剧体系中,打击乐的运用极具地域特色,既保留了北方戏曲的豪放,又融入了齐鲁文化的细腻。

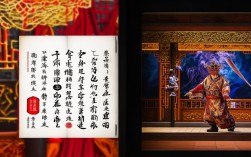

山东梆子的开场鼓点堪称经典。“紧急风”鼓点密集如骤雨,配合演员翻跃登场,瞬间点燃舞台;“四击头”则以四记重鼓收尾,演员亮相时眼神、身段与鼓点完美契合,尽显鲁地汉子的刚毅,吕剧作为山东代表性剧种,其打击乐则更显婉转,“慢板鼓”以“一板三眼”的节奏舒缓推进,唱腔中“凤阳歌”的悠扬与鼓点的轻点相映成趣,细腻展现女性角色的柔美,鲁剧打击乐还讲究“虚实结合”,如《穆桂英挂帅》中“出征鼓”,实鼓模拟战马奔腾,闷鼓暗示埋伏伏兵,通过鼓点强弱、疏密的变化,让观众“听鼓见戏”,无需台词便能感知剧情起伏,这种以鼓传情的艺术,正是山东戏曲“声情并茂”的生动体现。

琴书:鲁剧艺术的源头活水

山东琴书是鲁剧的重要曲艺源头,因以扬琴为主要伴奏乐器而得名,流行于鲁西南、鲁中、胶东等地,分为南路(济宁)、北路(济南)、东路(胶东)三大流派,其表演形式为多人分角色坐唱,以唱为主,间以说白,唱腔吸收民间小调、杂调,语言通俗易懂,内容多取材于民间传说、生活故事,被誉为“山东的民间史诗”。

琴书与鲁剧的渊源深厚,许多经典鲁剧剧目都脱胎于琴书段子,如《小姑贤》《王定宝借当》《梁祝下山》等,最初均为琴书艺人传唱的故事,在从曲艺向戏曲转化的过程中,琴书唱腔被鲁剧吸收并改造:南路琴书的“寒腔”苍劲悲凉,被山东梆子用于表现悲愤情节;北路琴书的“垛子板”明快活泼,融入吕剧后成为表现市井生活的核心唱腔,琴书的表演技巧也为鲁剧提供了借鉴,如“扬琴伴奏的滑音”“坠琴的模拟人声”等,丰富了鲁剧的音乐表现力,可以说,没有琴书的滋养,鲁剧便失去了最鲜活的民间基因;而鲁剧的舞台化呈现,又让琴书故事焕发出新的生命力。

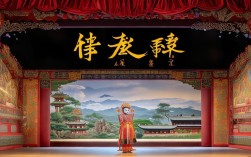

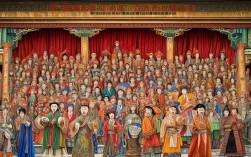

鲁剧:多元剧种的艺术共同体

鲁剧是山东地方戏曲的统称,并非单一剧种,而是涵盖吕剧、山东梆子、柳琴戏、五音戏、茂腔、两夹弦等十余个剧种的艺术体系,这些剧种虽各具特色,却共同承载着齐鲁文化的精神内核,展现出“和而不同”的艺术魅力。

吕剧是鲁剧的“当家花旦”,起源于清代中后期的山东琴书,唱腔朴实明快,表演贴近生活,代表剧目《李二嫂改嫁》以朴实无华的叙事,成为新中国戏曲改革的经典,山东梆子则被誉为“山东的秦腔”,唱腔高亢激越,表演大开大合,代表剧目《穆桂英挂帅》中挂帅出征的豪迈,尽显山东女性的刚毅,柳琴戏流行于鲁南,唱腔跳进幅度大,尾音高亢,代表作《喝面叶》中“唐成说媒”的诙谐,让观众在笑声中感受生活智慧,五音戏因“五声音阶”得名,乡土气息浓厚,代表剧目《王小赶脚》以细腻的表演,还原了清末民间的市井风情,茂腔流行于胶东,唱腔哀婉缠绵,被誉为“胶东的吕剧”,《罗衫记》中“赵美蓉观灯”的婉转唱腔,道尽古代女子的悲欢离合。

这些剧种共同构成了鲁剧的“大家庭”,既有“金戈铁马”的豪迈,也有“小桥流水”的婉约;既有历史传奇的厚重,也有生活故事的鲜活,充分体现了山东文化的包容性与多样性。

打鼓的节奏、琴书的旋律、鲁剧的多元,三者共同塑造了山东戏曲的独特魅力,它们不仅是艺术形式,更是齐鲁文化的活态传承,承载着山东人民的情感与记忆,在新时代,鲁剧艺术正通过创新表达焕发新生,让更多人感受到齐鲁戏曲的深厚底蕴与蓬勃活力。

相关问答FAQs

问题1:鲁剧与其他地方戏曲(如京剧、豫剧)相比有哪些独特之处?

解答:鲁剧的独特性主要体现在三个方面:一是音乐风格,鲁剧唱腔兼具北方戏曲的高亢与南方戏曲的婉转,如吕剧的“四平腔”朴实亲切,山东梆子的“起腔”激越豪放,与京剧的“西皮二黄”、豫剧的“梆子腔”有明显区别;二是题材内容,鲁剧更侧重表现民间生活与齐鲁文化,如《李二嫂改嫁》反映农村妇女解放,《王小赶脚》展现市井百态,贴近性强;三是表演形式,鲁剧剧种多样,既有“唱念做打”并重的山东梆子,也有以唱功为主的吕剧,风格灵活多变,而京剧、豫剧则更侧重程式化的行当表演。

问题2:山东琴书与鲁剧中的吕剧有什么渊源?吕剧是如何从琴书发展而来的?

解答:山东琴书是吕剧的直接母体,清代中后期,鲁西南的琴书艺人在表演中逐渐增加了角色分工和简单情节,从“坐唱”向“化装扬琴”过渡,20世纪初,以《王小赶脚》《借当》等剧目为代表,琴书演员开始穿上戏服、化上妆容,在舞台上表演故事,形成了吕剧的雏形,吕剧保留了琴书的扬琴伴奏,吸收了琴书的“凤阳歌”“垛子板”等唱腔,同时增加了舞蹈化的身段表演,使说唱艺术转化为舞台戏曲,可以说,吕剧是山东琴书“戏曲化”的成果,是鲁剧中最具代表性的“琴书剧种”。