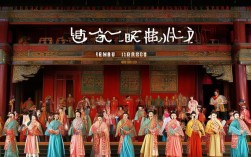

在豫剧艺术的璀璨星河中,朱巧云是一位兼具传统底蕴与时代气息的代表性人物,作为常派(常香玉)艺术的优秀传人,她以深厚的唱功、鲜活的人物塑造和不懈的艺术追求,在豫剧舞台上留下了众多经典形象,成为连接传统与现代、推动豫剧发展的重要力量。

朱巧云1955年出生于河南郑州的一个普通家庭,自幼受中原文化熏陶,对戏曲有着天然的亲近感,1960年,她考入河南省戏曲学校(今河南艺术职业学院),接受系统戏曲教育,在校期间,她主攻闺门旦、刀马旦,师从豫剧名家常香玉、陈素真等前辈,打下了坚实的唱念做打基础,1970年毕业后,她加入河南省豫剧三团,这个以现代戏创作为主的团体,让她在艺术视野上不再局限于传统剧目,而是更注重贴近生活、刻画人物,早期,她多在《朝阳沟》《小二黑结婚》等现代戏中饰演配角,虽戏份不多,但她用心揣摩每一个角色,从农村姑娘的质朴到革命战士的坚毅,积累了丰富的舞台经验。

真正让朱巧云艺术蜕变的是拜入常香玉门下,1980年,经组织推荐,她正式成为常香玉的入室弟子,常香玉先生“戏比天大、艺无止境”的艺术格言深深烙印在她心中,常派艺术以“字正腔圆、声情并茂”为核心,讲究“唱要心中有数,做要恰到好处”,朱巧云在跟随常香玉学习《花木兰》《大祭桩》等经典剧目时,不仅反复打磨唱腔的“脑后音”“胸腔共鸣”等技巧,更注重理解人物内心:学习《花木兰》时,她常听常香玉说“花木兰是女中豪杰,也是孝顺女儿”,于是她既演绎了“刘大哥讲话理太偏”的豪迈,也展现了“爹娘年迈靠何人”的柔情;排练《大祭桩》时,常香玉要求“黄桂英的哭不是哭戏,是控诉”,她便在“打路”一场中,通过水袖的翻飞、台步的踉跄,将未婚夫蒙冤的悲愤、对命运的不屈表现得淋漓尽致,三年师徒情谊,让她不仅掌握了常派艺术的精髓,更学会了如何用戏曲语言讲述中国故事。

经过数十年的舞台实践,朱巧云塑造了一系列深入人心的艺术形象,她的代表剧目涵盖了传统戏、新编历史剧和现代戏,展现了宽广的艺术戏路,以下是部分代表性剧目及角色特点:

| 剧目 | 角色 | 艺术亮点 |

|---|---|---|

| 《花木兰》 | 花木兰 | 唱腔刚柔并济,“谁说女子不如男”一句高亢明亮,“机房”一折细腻展现少女情态,“巡营”一折英姿飒爽,完美融合闺门旦的柔与刀马旦的刚。 |

| 《大祭桩》 | 黄桂英 | “打路”唱段悲愤苍凉,运用“嗨腔”“哭腔”表现人物绝望中的坚韧,台步“跪步”“搓步”精准传递情感,被誉为“活黄桂英”。 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | “挂帅”唱段气势磅礴,“我不挂帅谁挂帅”一句充满家国情怀,表演中融入武生身段,展现女帅的威武与柔情。 |

| 《五女拜寿》 | 翠云 | 新编历史剧,以青衣应工,唱腔婉转,表演端庄,通过“拜寿”一折的细节刻画,凸显古代女性的孝道与智慧。 |

| 《朝阳沟》 | 银环 | 现代戏,饰演知识青年银环,唱腔生活化,表演自然,“上山”一折展现从城市到农村的心理转变,贴近观众。 |

朱巧云的艺术特色,首先体现在唱腔的“情”与“技”融合上,她的嗓音条件优越,音域宽广,既能驾驭高亢激越的“豫东调”,也能演绎委婉细腻的“豫西调”,更难得的是她将常派的“刚”与女性角色的“柔”结合,形成“刚而不野、柔而不腻”的演唱风格,表演上注重“以形传神”,无论是传统戏的水袖功、扇子功,还是现代戏的生活化表演,都能精准服务于人物塑造,秦香莲》中“见皇姑”一折,她通过眼神的躲闪、身体的微颤,表现秦香莲的卑微与无助,令人动容,她还积极探索豫剧的创新表达,如在《穆桂英挂帅》中融入交响乐伴奏,既保留了豫剧的板式特点,又增强了音乐的层次感,为传统剧目注入新的活力,在艺术贡献上,她不仅舞台表演精湛,更致力于豫剧的传承:担任河南职业技术学院戏曲系教授,培养出众多青年演员;参与“戏曲进校园”活动,走进中小学讲解豫剧知识;出版《朱巧云豫剧唱腔选》等音像资料,让更多人领略豫剧魅力。

作为常派艺术的代表性传承人,朱巧云始终将“传帮带”视为己任,她常说“常老师把艺术传给我,我要把艺术传给下一代”,她的弟子中,不少已成为豫剧界的中坚力量,如国家一级演员李金枝等,她还积极参与豫剧理论研究,结合自身实践归纳出“唱腔要因人设腔、表演要因戏而异”的创作理念,为豫剧表演理论提供了宝贵经验,虽已年近七旬,她仍活跃在舞台上,既演出经典剧目,也参与新剧目的创排,用实际行动践行“戏比天大”的承诺,她的艺术实践不仅丰富了豫剧的舞台形象,更推动了豫剧在当代的传播与发展,让更多人感受到中原戏曲文化的魅力。

FAQs

问题1:朱巧云在传承常派艺术时,如何平衡传统与创新?

解答:朱巧云认为“传统是根,创新是魂”,她严格遵循常派“字正腔圆、声情并茂”的核心要求,在唱腔、身段等技巧上忠实传承;同时结合时代审美,在音乐伴奏、舞台美术、人物心理刻画等方面进行适度创新,如在《花木兰》中加入现代合唱元素,既保留传统韵味,又增强艺术感染力,实现“守正创新”。

问题2:除了舞台表演,朱巧云对豫剧传承还有哪些具体贡献?

解答:朱巧云通过“教学+传播”双轨制推动传承:教学上,在河南职业技术学院任教30余年,培养专业戏曲人才;传播上,参与“戏曲进校园”活动,编写豫剧普及教材;出版个人唱腔专辑、举办艺术讲座,通过新媒体平台普及豫剧知识,让豫剧从舞台走向大众,实现艺术传承的“破圈”。