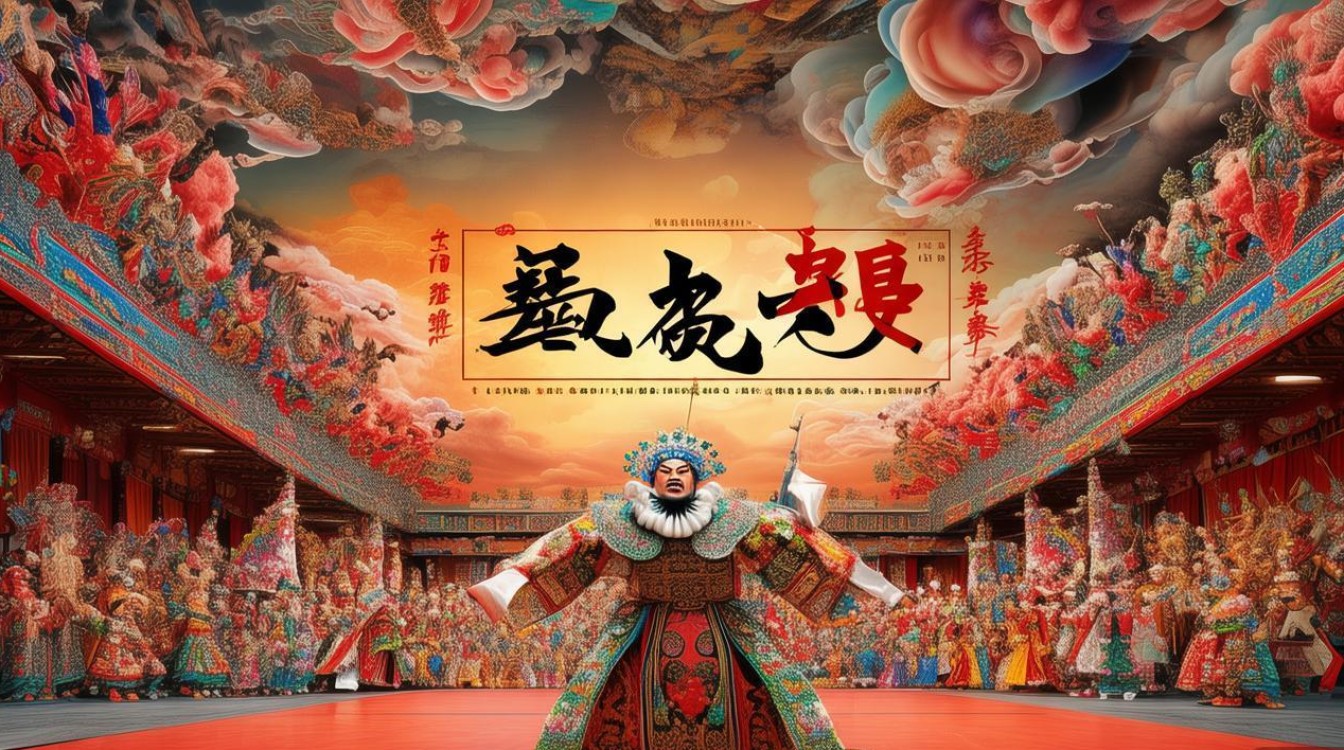

京剧作为中国国粹,其剧目浩如烟海,其中取材于古典名著《西游记》的《大闹天宫》更是凭借跌宕的剧情、精湛的表演和鲜明的艺术风格,成为久演不衰的经典片段,这一剧目并非简单复述原著故事,而是经过历代京剧艺人的提炼与加工,以京剧独特的程式化语言,将孙悟空的叛逆精神与神通威武展现得淋漓尽致,成为武戏与文戏、技艺与情感完美结合的典范。

《大闹天宫》的剧情围绕孙悟空“大闹天宫”的核心事件展开,从“偷桃盗丹”到“大战天兵天将”,再到“智取八卦炉”,被压五行山”,每个片段都充满了戏剧张力,在“偷桃盗丹”一场中,孙悟空受王母邀请赴蟠桃会,因未被重视而心生不满,遂盗取蟠桃、仙酒、太上老君的金丹,这一片段的表演极重身段与表情:演员通过“矮子步”“翻跟头”等动作,表现孙悟空潜入瑶池时的机敏;以“抓耳挠腮”“挤眉弄眼”的面部表情,传递其发现蟠桃盛会未邀自己时的委屈与愤怒;而盗取金丹时,将金箍棒变作“金箍圈”套在腰间的夸张手法,则体现了京剧虚拟写意的特点,念白上,演员多用爽朗脆亮的“京白”,配合“哈哈”大笑,将孙悟空的顽劣与得意刻画得入木三分。

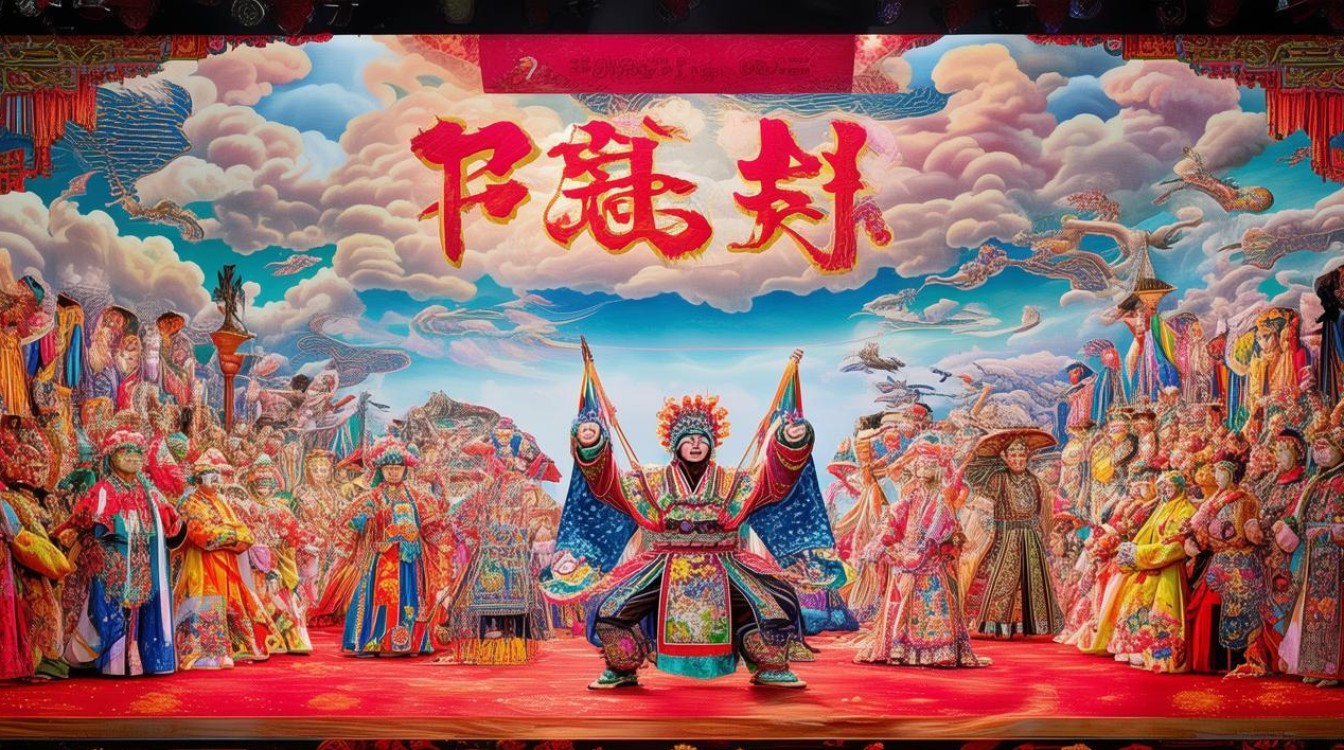

“大闹灵霄宝殿”一场则是全剧的高潮,集中展现了京剧武戏的精髓,天庭派天兵天将围花果山,孙悟空以一敌众,与哪吒、二郎神等展开激战,这一片段的表演对演员的武功要求极高:开打时,“单刀枪”“双刀枪”“对棍”等把子套路干净利落,演员需在翻跳腾挪中展现“稳、准、狠”的功底;孙悟空与二郎神斗法时,“变身”技巧尤为精彩——演员通过快速甩动披风、转身变脸,瞬间化作老鹰、游鱼、庙宇等形态,既保留了原著中“七十二变”的奇幻色彩,又通过京剧的“变脸”与“身段变化”实现舞台呈现,武打间隙,演员以“高腔”唱出“齐天大圣孙悟空,威名震天宫”,唱腔高亢激越,既表现了孙悟空的豪情壮志,也为紧张的武戏注入了情感层次。

从艺术特色来看,《大闹天宫》融合了京剧的多种表演元素,形成了独特的审美风格,行当上,孙悟空由“武生”应工,要求演员兼具“唱、念、做、打”四项基本功,既要唱出猴的灵巧,又要打出猴的威风,还要做出猴的神态,所谓“猴戏非戏,形神兼备”,脸谱设计上,孙悟空的脸谱以金、红为主色,金脸象征其“齐天大圣”的神异身份,红脸凸显其忠勇叛逆的性格,额头上的“火眼金睛”图案则强化了其识破妖魔的特性,成为京剧脸谱中极具辨识度的经典形象,音乐伴奏上,武打场面以急促的“急急风”“四击头”等锣鼓点烘托气氛,孙悟空腾挪跳跃时,锣鼓声如疾风骤雨;抒情唱段则以“西皮流水”“二黄导板”等板式展现其内心,如被擒后唱“恨天宫,将俺压,五行山下受苦辛”,唱腔中带着悲愤与不屈,丰富了角色的立体感。

道具的运用同样体现了京剧的智慧,孙悟空的标志性道具“金箍棒”,可大可小:平时藏在耳中,用时变为碗口粗细,演员通过“耍棍花”“抛棍接棍”等技巧,将金箍棒的灵活性展现得淋漓尽致;而“筋斗云”的呈现则更为写意——演员手持云朵状的道具,配合“旋子”“翻跟头”等动作,即可表现出驾云飞行的场景,无需真实布景,却能让观众心领神会,这种“以虚代实”的手法,正是京剧艺术的魅力所在。

《大闹天宫》之所以能成为京剧经典,不仅在于其精湛的技艺,更在于其深刻的文化内涵,孙悟空从“齐天大圣”到“被压五行山”的历程,既是对封建权威的反抗,也暗含了“冲破束缚、追求自由”的精神追求,这种精神在不同时代都能引发观众的共鸣,使得这一剧目历经百年仍焕发生机,从杨小楼、李万春等老一辈艺术家,到当代的李胜素、张建国等名家,都对《大闹天宫》进行了不同风格的演绎,既保留了传统精髓,又融入了现代审美,让经典剧目在传承中不断创新。

相关问答FAQs

Q1:京剧《大闹天宫》中的孙悟空形象与原著有何不同?

A1:京剧《大闹天宫》对孙悟空的形象进行了舞台化的提炼,原著中孙悟空的形象更侧重“妖猴”的野性,而京剧则通过“武生”行当的扮相(如俊扮脸谱、身披锁子黄金甲)和表演(如英武的“把子功”、灵动的“猴形”),强化了其“美猴王”的英姿与神异,京剧删减了原著中部分过于血腥或复杂的情节,如“大闹地府”简化为“勾生死簿”,“八卦炉”一节则突出其“火眼金睛”的来历,使剧情更符合舞台节奏,也更突出了孙悟空“反抗权威”的核心主题。

Q2:为什么说《大闹天宫》是京剧“武戏”的代表作?

A2:《大闹天宫》集中展现了京剧武戏的核心技艺,堪称“武戏教科书”,它要求演员具备扎实的“毯子功”(翻跌技巧)和“把子功”(兵器对打),如“前扑”“虎跳”“单刀枪”等高难度动作,需在舞台上连贯呈现,且做到“稳、准、美”;武打设计层次分明,从“众神围攻”到“单挑二郎神”,节奏由缓到急,既展现了孙悟空以一敌众的勇猛,又通过“斗法”“变身”等情节增加了趣味性;武打与“唱、念、做”紧密结合,如打斗间隙的念白与唱腔,既推动剧情,又丰富了角色情感,避免了武戏“只重打斗、缺乏内涵”的误区,因此被视为京剧武戏的巅峰之作。