中国京剧是中国传统戏曲艺术的瑰宝,被誉为“国粹”,集唱、念、做、打于一体,融合音乐、舞蹈、文学、美术等多种艺术形式,是中国文化的重要象征,其形成于清代中晚期,至今已有两百余年历史,不仅承载着深厚的文化底蕴,更在世界艺术舞台上独树一帜。

历史起源与发展

京剧的形成与清代戏曲的演变密不可分,乾隆五十五年(1790年),为庆祝乾隆帝八十寿辰,四大徽班(三庆班、四喜班、和春班、春台班)相继进京献艺,史称“徽班进京”,徽班以二黄腔为主,兼唱昆曲、梆子腔等曲调,表演风格活泼多样,在与汉剧、秦腔、昆曲等剧种的交流融合中,徽班逐渐吸收了汉剧的西皮腔、秦腔的梆子腔以及昆曲的舞蹈身段,形成了以“皮黄腔”(西皮与二黄)为主体的声腔体系,道光年间,这种新的戏曲形式被称为“皮黄戏”,至清末民初,正式定名“京剧”。

在发展过程中,京剧涌现出众多流派和表演艺术家,早期以程长庚、余三胜、张二奎为代表的“老生三鼎足”奠定了京剧的基础;其后,谭鑫培开创“谭派”,革新老生唱腔,被誉为“伶界大王”;梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生“四大名旦”则推动旦角艺术达到高峰,他们各自创立的梅派、程派、尚派、荀派,至今仍是京剧旦角的重要流派,新中国成立后,京剧在剧目创作、音乐改革、舞台呈现等方面不断创新,既有《红灯记》《沙家浜》等现代京剧,也有对传统剧目的整理改编,使这门古老艺术焕发新的生机。

艺术特点

京剧的艺术特色集中体现在“唱、念、做、打”四功和“手、眼、身、法、步”五法上,同时形成了高度程式化和虚拟化的表演体系。

声腔音乐:以西皮和二黄为主要腔调,辅以昆曲、吹腔、拨子等曲牌,西皮腔明快活泼,多表现欢愉、激昂的情绪;二黄腔苍凉深沉,多抒发悲愤、忧伤的情感,伴奏乐器分为文场和武场:文场以京胡为主,辅以月琴、三弦、京胡、笛子等;武场则以板鼓为核心,配合大锣、小锣、铙钹等打击乐器,用以烘托气氛、控制节奏。

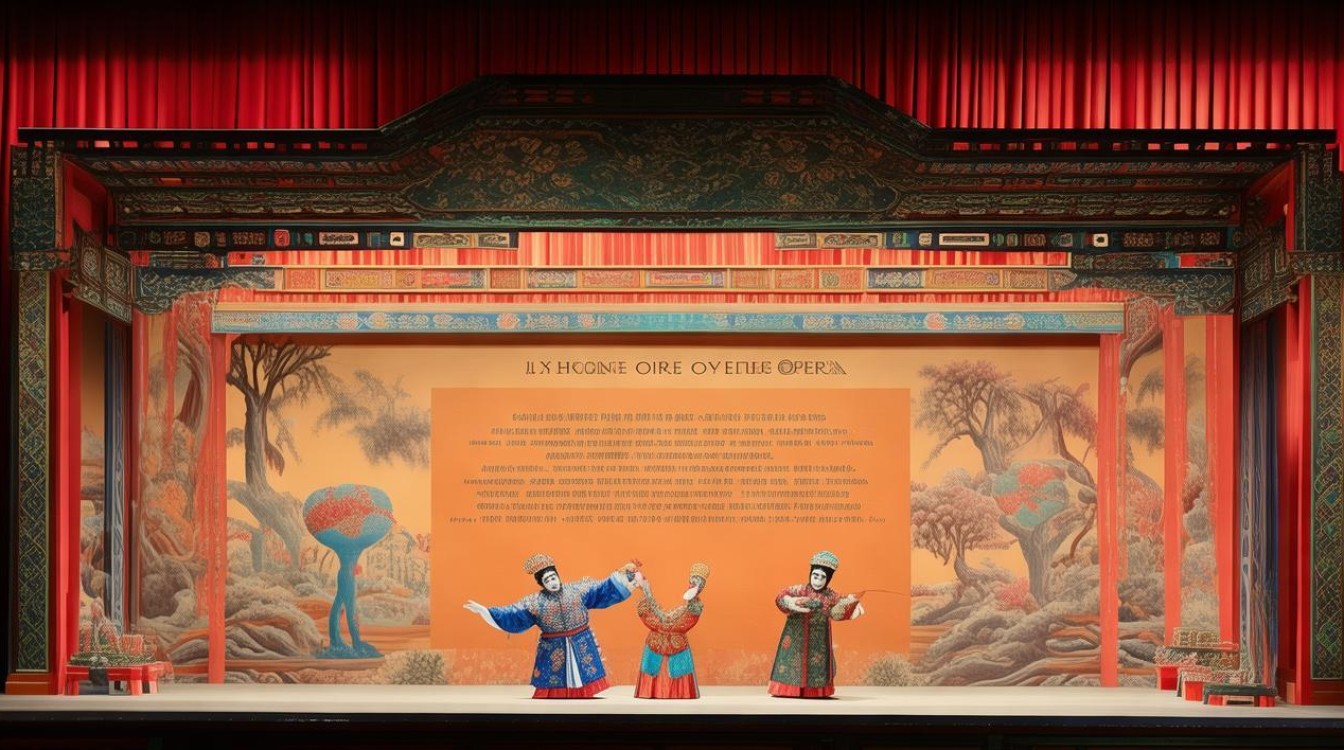

表演程式:京剧的表演动作经过提炼和美化,形成了一套固定的程式。“起霸”表现武将整装上阵的威武,“走边”描绘夜行侠潜行的机警,“趟马”模拟骑马奔驰的姿态,这些程式动作既规范又灵活,演员需通过长期训练掌握其精髓,再根据具体角色进行个性化演绎。

虚拟化表演:京剧舞台不追求写实,而是通过虚拟的动作和道具表现场景,演员挥动马鞭表示骑马,摇桨象征行船,几个圆场便可表现“行遍千山万水”,这种“三五步行遍天下,七八人百万雄兵”的虚拟手法,给观众留下了广阔的想象空间。

脸谱与服饰:脸谱是京剧的重要视觉符号,通过不同色彩和图案表现人物性格和身份:红色代表忠义(如关羽),黑色象征刚直(如包拯),白色暗示奸诈(如曹操),蓝色表现刚猛(如窦尔敦),绿色则多为侠义(如程咬金),服饰则分为蟒袍、帔、靠、褶子等,不同样式和纹样对应不同的角色身份和场合,如帝王穿黄色蟒袍,武将扎靠,文士穿褶子,既美观又具有标识性。

行当分类

京剧的行当是对角色的类型化划分,分为生、旦、净、丑四大类,每个大类下又细分不同行当,各有其独特的表演规范。

| 行当 | 细分 | 特点 | 代表角色 |

|---|---|---|---|

| 生 | 老生 | 中年以上男性,戴髯口,唱功为主,分文老生(如诸葛亮)、武老生(如黄忠) | 《空城计》诸葛亮、《定军山》黄忠 |

| 小生 | 年轻男性,分文小生(如周瑜)、武小生(如陆文龙) | 《群英会》周瑜、《八大锤》陆文龙 | |

| 武生 | 擅长武打,分长靠武生(如赵云)、短打武生(如武松) | 《长坂坡》赵云、《十字坡》武松 | |

| 旦 | 青衣 | 端庄女性,重唱功,多扮演贞节烈女(如王宝钏) | 《三击掌》王宝钏、《二进宫》李艳妃 |

| 花旦 | 活泼少女,重做功,念白脆快(如红娘) | 《西厢记》红娘、《拾玉镯》孙玉姣 | |

| 武旦 | 擅长武打,分刀马旦(如穆桂英)、武旦(如孙二娘) | 《穆柯寨》穆桂英、《打店》孙二娘 | |

| 老旦 | 老年女性,用本嗓或二黄腔(如佘太君) | 《杨门女将》佘太君、《钓金龟》康氏 | |

| 净 | 俗称“花脸”,以脸谱为标志,分铜锤花脸(唱功,如包拯)、架子花脸(做念,如曹操)、武花脸(武打,如张飞) | 《铡美案》包拯、《捉放曹》曹操、《芦花荡》张飞 | |

| 丑 | 文丑(方巾丑、袍带丑等,如崇公道)、武丑(擅长武打,如时迁) | 滑稽诙谐,语言风趣 | 《女起解》崇公道、《三岔口》刘利华 |

经典剧目与文化意义

京剧的剧目题材广泛,涵盖历史故事、民间传说、神话寓言等,既有表现帝王将相的《霸王别姬》《贵妃醉酒》,也有描绘平民生活的《拾玉镯》《打渔杀家》,还有歌颂英雄气概的《穆桂英挂帅》《赵氏孤儿》,这些剧目不仅情节曲折,更蕴含着中国传统伦理道德和价值观念,如忠孝节义、家国情怀等,具有深刻的教育意义。

作为中华文化的重要载体,京剧于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,2010年入选“人类非物质文化遗产代表作名录”,它不仅是中国人的精神财富,更是中外文化交流的桥梁,梅兰芳曾率团赴日本、美国、苏联演出,将京剧艺术推向世界,让国际社会领略到中国戏曲的独特魅力,京剧依然活跃在舞台上,从传统戏台到现代剧场,从校园传承到数字传播,正以更多元的方式走进大众生活,延续着其不朽的生命力。

相关问答FAQs

Q1:京剧脸谱中,不同颜色的脸谱分别象征什么性格?

A1:京剧脸谱颜色的象征意义较为固定:红色代表忠义、勇武,如关羽;黑色表现刚直、勇猛,如包拯、张飞;白色暗示奸诈、多疑,如曹操;蓝色象征刚强、骁勇,如窦尔敦;绿色表示侠义、暴躁,如程咬金;黄色代表彪悍、凶狠,如典韦;金银色多用于神佛、精灵,如孙悟空;紫色则表现刚正、沉稳,如徐延昭,这些色彩符号帮助观众快速识别人物性格,增强舞台表现力。

Q2:京剧的“四功五法”具体指什么?

A2:“四功”是京剧表演的四种基本功夫:唱(歌唱技巧,包括发声、用腔、吐字)、念(念白,分韵白和京白,讲究抑扬顿挫)、做(身段动作,包括表情、手势、步法等表演)、打(武打技巧,如翻、跌、打、斗等)。“五法”是表演中手、眼、身、法、步的配合:手(手势,如兰花手)、眼(眼神,表现人物内心活动)、身(身段,如亮相、台步)、法(技法,包括表演的规则和方法)、步(台步,如慢步、快步、跺步等)。“四功五法”是京剧演员必须掌握的基本功,共同塑造出鲜活的人物形象。