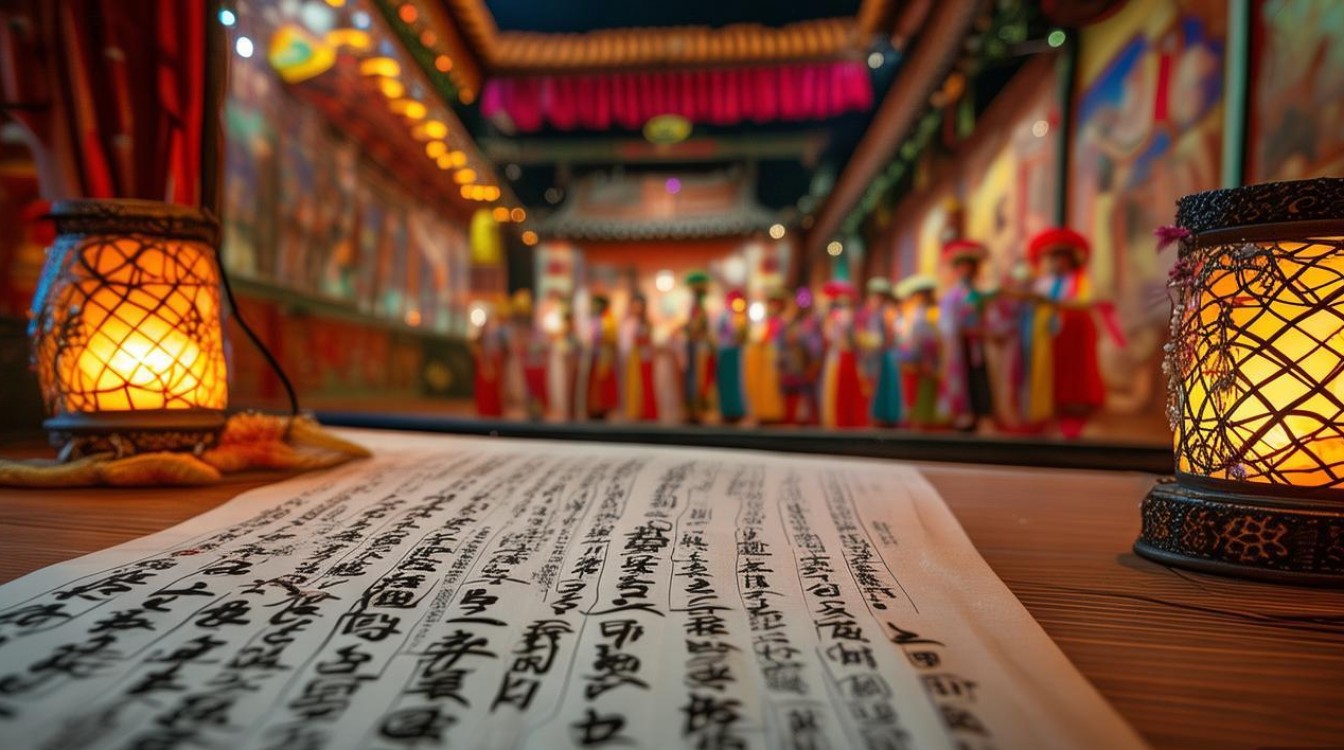

暮色中的剧院亮起暖黄灯光,二胡与唢呐交织的旋律穿透空气,台上的花旦甩着水袖,小生踏着碎步,一句“刘海哥,我的哥”唱得满场喝彩——这是湖南花鼓戏正在上演的《刘海砍樵》,也是千年湖湘文化在舞台上的生动回响,花鼓戏源于湖南民间歌舞,最早可追溯至清代中叶的“地花鼓”,农民在插秧、采茶时即兴演唱的“打锣腔”“小调”,经过艺人的打磨,逐渐形成了“三小戏”(小生、小旦、小丑)为主的表演形式,至今已有200余年历史,从田间地头的草台班子到登上国家大剧院的舞台,花鼓戏始终带着泥土芬芳,成为湖南人刻在骨子里的乡音。

花鼓戏的魅力,藏在“土、俗、趣、活”四个字里,它的唱腔高亢明快,既有山歌的嘹亮,又有小调的婉转;表演活泼灵动,丑角的“矮步”“扇子功”旦角的“手帕功”都独具特色;音乐以唢呐、竹笛、锣鼓为主,节奏欢快,充满生活气息;服装则从百姓的粗布衣衫到戏装的华丽刺绣,无不体现着湖湘文化的质朴与绚烂。

| 艺术元素 | 特点与代表 |

|---|---|

| 唱腔 | 分“川调”“打锣腔”“牌子”三类,川调高亢如《刘海砍樵》的“比古调”,打锣腔质朴如《补锅》的“骂鸡调” |

| 表演 | 丑角“矮步”模仿挑担动作,旦角“手帕功”甩出8种花样,讲究“以歌舞演故事” |

| 音乐 | 以“竹筒琴”“大筒”为特色乐器,锣鼓点“仓才乙才”烘托热闹氛围 |

| 服装 | 旦角“袄裙”配绣花鞋,丑角“短打”戴毡帽,色彩鲜明,贴近生活 |

百余年来,花鼓戏留下了《刘海砍樵》《补锅》《打铁》等经典剧目,每一部都是湖湘生活的缩影。

| 剧目名称 | 剧情简介 | 艺术亮点 |

|---|---|---|

| 《刘海砍樵》 | 狐仙胡秀英与穷书生刘海相爱,以金钱考验真心,终成眷属 | “比古调”对唱展现唱腔魅力,幽默中见真情 |

| 《补锅》 | 铁匠女儿刘大娘与青年李小勇补锅时斗智斗勇,化解家庭矛盾 | 丑角“矮步”与“数板”结合,充满生活情趣 |

| 《老表轶事》 | 现代戏,讲述扶贫干部与村民携手脱贫的故事 | 融入方言与流行音乐,展现时代精神 |

为了让这门古老艺术焕发新生,花鼓戏人一直在探索创新,现代戏《桃花烟雨》将湘绣、湘茶元素融入舞台,多媒体投影让桃花飘满剧场;短视频平台上,“花鼓戏小课堂”用10秒教唱“比古调”,单条视频播放量超百万;年轻演员走进校园,带着“手帕体验课”让学生感受戏曲魅力,“00后”观众占比逐年提升。

如果你也想走近花鼓戏,不妨走进剧场——看《刘海砍樵》时跟着学唱“我的哥”,在《补锅》里感受市井烟火;或者参加“戏曲工作坊”,亲手学甩手帕、踩矮步;更可以关注“湖南花鼓戏”公众号,线上欣赏经典唱段,预约名家讲座,让花鼓戏不再只是“老一辈的记忆”,而是你我都能参与的“文化派对”。

当二胡再次拉响,当唱腔再次响起,花鼓戏的故事还在继续,它不仅是湖南的文化名片,更是连接过去与未来的桥梁,愿我们都能成为这千年乡音的守护者与传播者,让花鼓戏的芬芳,飘进更多人的生活里。

FAQs

问题1:花鼓戏和京剧有什么区别?

解答:花鼓戏与京剧在起源、唱腔、表演上差异显著,花鼓戏源于湖南民间歌舞,属“小戏”体系,唱腔高亢活泼,以生活化表演为主,题材多取材于民间故事;京剧形成于北京,是“大戏”体系,唱腔以西皮、二黄为主,表演程式化,题材涵盖历史、神话等,简单说,花鼓戏像“田间小调”,京剧像“宫廷雅乐”。

问题2:如何快速入门欣赏花鼓戏?

解答:可以从“三步走”开始:第一步看经典剧目,如《刘海砍樵》《补锅》,感受剧情与唱腔;第二步学基础动作,手帕功”(手帕绕、抛、转),“矮步”(屈膝行走),体会表演的灵动;第三步听唱腔特点,川调”的高亢、“打锣腔”的质朴,慢慢就能品出其中的韵味,推荐关注“湖南花鼓戏剧院”公众号,有入门教学视频。