豫剧演员李莲梅是中国当代豫剧舞台上的代表性人物之一,以其深情的唱腔、细腻的表演和对豫剧艺术的执着坚守,在观众心中留下了难以磨灭的印象,她扎根于中原大地,将传统豫剧的韵味与现代审美需求相结合,不仅塑造了众多经典的舞台形象,更在豫剧的传承与创新中发挥了重要作用。

李莲梅出生于河南开封的一个普通家庭,自幼便对戏曲有着浓厚的兴趣,上世纪80年代,她考入河南省戏曲学校,师从豫剧表演艺术家常香玉等名家,系统学习豫剧的表演技巧和唱腔艺术,在校期间,她刻苦钻研,凭借过人的天赋和勤奋,在专业成绩上始终名列前茅,毕业后,她进入河南省豫剧院工作,正式开启了自己的戏曲生涯,从最初的配角到后来的挑梁主演,李莲梅用数十年的时间在舞台上摸爬滚打,逐渐形成了自己独特的艺术风格。

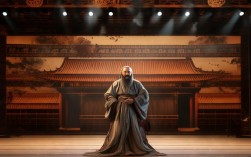

在艺术特色上,李莲梅主攻青衣、闺门旦,尤其擅长塑造端庄贤淑、坚韧刚烈的古代女性形象,她的唱腔以“常派”为基础,同时又融入了陈素真、阎立品等豫剧名家的表演精髓,形成了刚柔并济、韵味醇厚的演唱风格,她的嗓音明亮清脆,在高音区通透有力,低音区浑厚饱满,善于运用真假声的转换来表达人物复杂的内心情感,在表演上,她注重“以情带声、声情并茂”,通过细腻的眼神、身段和动作,将人物的喜怒哀乐展现得淋漓尽致,在传统剧目《秦香莲》中,她通过“见皇姑”“琵琶词”等经典唱段,将秦香莲的悲愤、委屈与坚韧刻画得入木三分,让观众为之动容。

李莲梅的代表剧目涵盖了传统戏、新编历史剧和现代戏等多个领域,充分展现了她宽广的戏路和深厚的艺术功底,以下是她部分代表剧目及艺术特色的梳理:

| 剧目名称 | 饰演角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《大祭桩》 | 黄桂英 | 唱腔以悲愤激昂为主,“打神告庙”一场的甩发、跪步等身段极具张力,将黄桂英的刚烈与深情完美结合 |

| 《花木兰》 | 花木兰 | 融合闺门旦的柔美与武生的英气,“刘大哥讲话理太偏”唱段既有传统韵味又有时代气息,展现了花木兰的家国情怀 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 表演中英姿飒爽又不失女性柔情,“捧印”一场的唱腔高亢激昂,将穆桂英的忠勇与担当表现得淋漓尽致 |

| 《泪洒相思地》 | 陆文采 | 唱腔婉转凄美,尤其“哭坟”一场的表演,通过细腻的肢体语言和情感表达,将陆文采的悲苦与绝望传递给观众 |

| 《都市风铃声》 | 林秀芳 | 现代戏中的经典角色,贴近生活,通过自然真实的表演展现了当代女性的独立与坚韧,推动了豫剧现代戏的发展 |

除了舞台表演,李莲梅在豫剧的传承与创新方面也做出了重要贡献,作为河南省豫剧院的骨干演员,她积极参与“豫剧进校园”“非遗传承”等活动,通过讲座、示范演出等方式,向年轻一代传授豫剧艺术,她还致力于新剧目的创作,先后参与了《红菊》《焦裕禄》等新编历史剧和现代剧的排演,将豫剧艺术与时代精神相结合,赋予了传统戏曲新的生命力,在2022年,她领衔主演的豫剧《焦裕禄》在全国巡演,引起了强烈反响,让更多人看到了豫剧在现实题材创作上的潜力。

在艺术道路上,李莲梅始终保持着对戏曲艺术的敬畏之心,她常说:“戏曲是我的生命,舞台是我的归宿。”即使在成名后,她依然坚持每天练功、吊嗓,不断打磨自己的表演技艺,她认为,豫剧艺术既要传承传统,也要与时俱进,只有不断创新,才能让这门古老的艺术在新时代焕发生机,她的这种艺术理念,不仅影响了身边的同事,也为豫剧的传承发展指明了方向。

多年来,李莲梅的艺术成就得到了业界的广泛认可,她曾荣获中国戏剧梅花奖、文华表演奖、上海白玉兰戏剧表演艺术奖等多个国家级和省级奖项,并被评为“国家级非物质文化遗产代表性项目豫剧代表性传承人”,这些荣誉的背后,是她对豫剧艺术数十年的坚守与付出,也是她为戏曲事业奋斗的见证。

李莲梅依然活跃在戏曲舞台上,用自己的表演感染着每一位观众,她不仅是豫剧艺术的传承者,更是推动者,用自己的行动诠释着一位戏曲工作者的责任与担当,在她的身上,我们看到了传统艺术的魅力,也看到了中国戏曲的希望。

相关问答FAQs

问题1:李莲梅在传承常派艺术时有哪些创新?

解答:李莲梅在传承常派艺术时,既保留了常派唱腔的“大气、豪放、刚健”的核心特点,又结合自身条件和时代审美进行了创新,她在处理唱腔时,更注重情感的细腻表达,在传统的高亢激昂中融入了婉转抒情的元素,使唱腔更具层次感和感染力,她在表演中融入了现代舞蹈的元素,丰富了身段的表现力,让传统人物形象更加立体生动,在新编剧目中,她还尝试将豫剧与音乐剧、话剧等艺术形式相结合,拓展了豫剧的艺术边界,吸引了更多年轻观众。

问题2:李莲梅如何看待豫剧在现代市场中的发展?

解答:李莲梅认为,豫剧在现代市场中的发展既要坚守传统,又要勇于创新,她指出,豫剧的根在中原大地,只有扎根生活、贴近观众,才能保持生命力,她主张在传统剧目的基础上进行精加工,通过现代化的舞台呈现手段(如灯光、音效、舞美等)提升观演体验,同时鼓励创作更多反映时代精神的新剧目,让豫剧与当代社会产生共鸣,她还强调要加强豫剧的普及教育,通过进校园、线上传播等方式培养年轻观众的兴趣,为豫剧艺术储备后备力量,她相信,只要坚持“守正创新”,豫剧一定能在现代市场中焕发新的光彩。