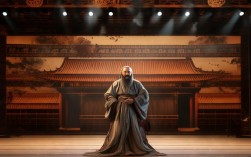

京剧作为中国国粹,其传承与发展离不开“师徒相授”这一古老而庄重的传统,京剧名家收徒仪式,不仅是技艺传递的仪式,更是京剧文化精神、行业规矩与师德传承的重要载体,凝聚着对艺术敬畏、对前辈尊重、对责任担当的深刻内涵,这一仪式历经百年演变,始终保持着京剧艺术“口传心授”“德艺双馨”的核心特质,成为梨园界一道独特的文化风景。

历史渊源:从科班制到拜师礼的传承脉络

京剧的师徒制可追溯至清代中后期,徽班进京后,为培养戏曲人才,逐渐形成以“科班”为核心的传承模式,早期科班如“四喜班”“春台班”等,学员多为贫苦子弟,入科时需立“关书”(类似契约),约定师徒关系与学艺年限,学员需严格遵守班规,既学技艺也学规矩,所谓“先学做人,再学做艺”,随着京剧成熟,名家收徒逐渐从科班中独立出来,形成更具仪式感的“拜师礼”,这一仪式不仅是技艺的交接,更是对梨园行“尊师重道”“传艺先传德”传统的延续,体现着京剧艺术“技”与“道”的双重传承。

仪式流程:庄重严谨,细节中见传承

京剧名家收徒仪式通常分为“拜师前准备”“仪式当天流程”“拜师后传承”三个阶段,每个环节都蕴含深意,既遵循传统规范,又因时代发展有所调整,但核心始终围绕“尊师”“重艺”“承德”展开,以下是仪式主要环节及内容:

| 环节 | 文化意义 | |

|---|---|---|

| 拜师帖准备 | 徒弟或其家长需提前准备拜师帖,用红纸书写,内容包括徒弟姓名、年龄、籍贯,拜师原因(如“愿随XX先生学艺”),以及“尊师重道、刻苦学艺、遵守梨园规矩”等承诺,末尾需有见证人签名,拜师帖需装入红封套,呈送师父。 | 象征师徒关系的正式确立,以书面形式明确双方责任,体现仪式的庄重性与契约精神。 |

| 礼物呈递 | 徒弟需向师父呈递“束脩”(传统为腊肉、干果等,现代多为象征性礼物,如文房四宝、茶叶等),并准备“孝敬礼”(如给师父师母的衣物、保健品等),同时向师父行拜师礼。 | “束脩”原为古代学生敬师的礼物,后演变为对师父教诲的感恩;“孝敬礼”体现对师父家人的尊重,强化“一日为师,终身为父”的伦理。 |

| 拜师仪式 | 仪式现场通常悬挂“XX先生收徒仪式”横幅,供桌摆放师父牌位或京剧祖师爷唐明皇牌位,徒弟需在见证人陪同下,向师父行三鞠躬或传统跪拜礼(部分地区保留“三跪九叩”),并向师父敬茶,师父则回赠“入门帖”(写有徒弟姓名及学艺要求)或戏服、刀枪把子等道具。 | 跪拜敬茶表达对师父的尊敬与拜师诚意;“入门帖”与道具象征技艺的正式授予,寓意徒弟“入门”成为梨园一员。 |

| 师训与承诺 | 仪式上,师父需当众训话,内容多为京剧艺术的重要性、学艺的艰辛、做人的准则(如“戏比天大”“不争一招一式,只争一辈子”等),徒弟则需表态,承诺刻苦学艺、尊师守道。 | 师训是师父艺术观、价值观的传递,强调“艺德”先于“技艺”;徒弟的承诺则确立学艺目标,强化责任意识。 |

| 宴客与见证 | 拜师仪式后,师父通常设宴款待亲友、同行及见证人(多为梨园名宿),徒弟需依次向宾客敬酒,感谢见证与支持,宴席上,同行会以“添灯油”“捧场”等方式表达对师父的敬意,对新徒弟的期许。 | 宴客是公开宣告师徒关系,借助行业见证强化仪式的权威性;“添灯油”寓意为京剧艺术传承贡献力量,体现梨园行的互助精神。 |

文化内涵:技艺、师德与行业规矩的融合

京剧收徒仪式的核心价值,在于其承载的多重文化内涵,它是“技艺传承”的载体,京剧表演讲究“手眼身法步”“唱念做打”,这些精妙技艺无法仅靠书本传授,需师父通过“口传心授”逐字逐句、一招一式地指导,仪式的庄重性让徒弟明确“学艺无捷径”,师父则需倾囊相授,不敢藏私。

它是“师德传承”的体现,京剧界有句老话:“师父引进门,修行在个人。”师父不仅是技艺的传授者,更是徒弟品德的塑造者,仪式中,师父强调“做戏先做人”,要求徒弟“守规矩、知廉耻、懂感恩”,这种“艺德并重”的传统,确保了京剧艺术不因技艺传承而丢失文化根基。

它是“行业规矩”的延续,京剧界有严格的行规,如“宁欺白须公,莫欺少年穷”(尊重年轻演员)、“救场如救火”(同行互助)等,这些规矩通过拜师仪式由师父传递给徒弟,成为新人融入梨园圈的“通行证”,也是京剧艺术保持行业凝聚力的重要纽带。

现代演变:传统内核与时代精神的结合

随着时代发展,京剧收徒仪式在保留传统核心的同时,也融入了现代元素,传统“三跪九叩”的跪拜礼逐渐简化为三鞠躬,更符合现代礼仪规范;拜师帖的书写从文言文变为白话文,内容更侧重“传承京剧艺术”的文化使命;仪式现场可能加入京剧表演片段,让更多人了解京剧魅力。

尽管形式有所调整,但“尊师重道”“德艺双馨”的核心精神从未改变,京剧名家收徒不仅是个人行为,更成为社会关注的文化事件,通过媒体报道、网络直播等方式,让更多人感受到京剧艺术的传承力量,推动京剧文化走向大众。

相关问答FAQs

Q1:京剧收徒仪式中,为何强调“见证人”的角色?

A:见证人在京剧收徒仪式中具有重要作用,见证人是师徒关系的“公证人”,通过行业前辈或同行的见证,确保拜师仪式的公开性与权威性,避免师徒纠纷;见证人是“梨园规矩”的传递者,他们多为德高望重的艺术家,在场可提醒师徒双方遵守行业传统,强化仪式的严肃性;见证人是传承的“监督者”,徒弟学艺期间,见证人会关注其进步,师父也会因见证人的存在更尽责地传授技艺,形成“师徒共进、行业监督”的良性传承机制。

Q2:现代京剧名家收徒仪式中,传统元素有哪些保留?与早期科班拜师有何不同?

A:现代京剧收徒仪式保留了多项传统核心元素:一是“拜师帖”,仍以书面形式明确师徒关系与承诺;二是“行礼”,虽简化但保留了敬茶、鞠躬等表达尊敬的环节;三是“师训”,师父仍会强调艺德与学艺态度;四是“赠礼”,师父回赠的“入门帖”或戏服道具,象征技艺的正式授予,与早期科班拜师相比,现代仪式更注重“文化传承”而非“人身依附”,早期科班学员需签“关书”,师父对徒弟有绝对管教权,甚至限制其自由,而现代仪式强调平等尊重,徒弟在学艺同时享有平等权利,师父更侧重引导与启发,体现了传统师徒制与现代教育理念的融合。