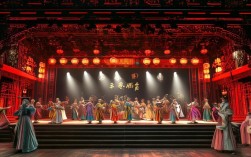

《夺印》是20世纪60年代创作的现代戏曲经典作品,以农村阶级斗争为背景,讲述了在社会主义建设初期,农村基层干部与暗藏的阶级敌人围绕“印把子”展开的激烈斗争,其选段至今仍广为传唱,成为戏曲舞台上的红色经典剧目,该剧诞生于1963年,由江苏省盐城地区京剧团、淮剧团等联合创作,后迅速移植到京剧、越剧、淮剧、豫剧等多个剧种,成为反映农村现实题材的代表性作品,其核心选段通过生动的情节、鲜明的人物和富有感染力的唱腔,深刻揭示了“印把子就是政权”的道理,教育了几代观众。

《夺印》的故事发生在江南水乡的陈家湾,大队党支部书记何为带领群众开展生产自救,而富裕中农、暗藏的阶级敌人陈有才则利用宗族关系和封建迷信,煽动群众抵制党的政策,企图篡取大队领导权,剧中“抢印”“夺印”的核心情节,围绕大队部的大印展开:陈有才先是伪装积极,暗中拉拢部分落后群众,在抗旱斗争中故意制造混乱,趁乱抢走大印;何为则依靠党支部和贫下中农,揭露陈有才的阴谋,最终通过思想教育和实际行动,夺回印把子,巩固了农村基层政权,这一选段通过“抢”与“夺”的戏剧冲突,将抽象的阶级斗争具象化,让观众直观感受到“政权是从枪杆子中得来的,也要靠群众来保卫”的深刻主题。

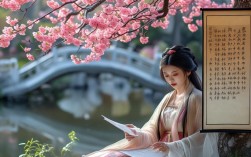

剧中人物塑造鲜明立体,正反对比强烈,正面人物何为,作为党支部书记,既有坚定的革命立场,又有深入群众的工作方法,其唱段“革命意志坚如钢”以高亢的【二黄导板】开篇,转【回龙】后沉稳坚定,展现了他“任凭风浪起,稳坐钓鱼台”的领导风范;而反面人物陈有才,则通过“我本想这印把子稳稳掌握”等唱段,以阴险狡诈的【西皮流水】唱腔,将其表面老实、内心狠毒的两面性格刻画得入木三分,贫农代表李奶奶、青年民兵等群众角色,通过朴实生动的语言和富有生活气息的表演,展现了人民群众在斗争中的觉醒与力量,使剧情更具真实感和感染力。

从艺术特色来看,《夺印》选段在继承传统戏曲程式的同时,大胆创新,将现代生活内容融入戏曲表演,唱腔设计上,各剧种在保留本剧种特色的基础上,吸收了民歌、说唱等音乐元素,如淮剧选段中穿插的“淮调”和“自由调”,既保留了地方戏的韵味,又增强了唱腔的时代感;表演程式上,突破了传统戏曲“才子佳人”的框架,加入了抗旱、抢印等生活化动作,通过“趟马”“跌扑”等传统武打技巧表现斗争场面,使舞台表演更加紧张激烈、扣人心弦,语言方面,剧本摒弃了戏曲中常见的文言唱词,采用通俗易懂的口语化表达,如“印把子好比顶梁柱,没了它,陈家湾就要散骨架”等比喻,既符合人物身份,又让观众易于理解和接受。

作为一部诞生于特定历史时期的现代戏,《夺印》选段不仅具有艺术价值,更承载着深刻的思想内涵,它通过“夺印”这一核心事件,强调了党对农村基层政权的领导,揭示了“权力属于人民”的真理,至今仍对基层治理和党员干部教育具有启示意义,其“以人民为中心”的创作导向,以及“艺术为政治服务、为群众服务”的理念,也为现代戏曲创作提供了宝贵经验。

相关问答FAQs

Q:《夺印》作为现代戏与传统戏曲相比,在艺术形式上有哪些突破?

A:《夺印》在艺术形式上的突破主要体现在三个方面:一是题材上,突破了传统戏曲“帝王将相、才子佳人”的局限,聚焦农村现实生活和阶级斗争,具有强烈的时代性;二是表演上,将传统程式化动作与生活化表演相结合,如抗旱时挑水、护堤等动作,融入“趟马”“摔叉”等传统技巧,使舞台表演更贴近现实;三是唱腔上,在保留各剧种基本板式的基础上,吸收民歌、说唱等元素,语言口语化、生活化,增强了唱腔的表现力和感染力,使现代戏更具戏曲韵味。

Q:《夺印》选段中“印把子”的象征意义是什么?为何说“夺印”是全剧的核心冲突?

A:“印把子”在剧中象征农村基层政权和领导权,是阶级斗争的焦点。“夺印”不仅是物质上的抢夺与夺回,更是两种思想、两条道路的斗争:陈有才抢印是为了复辟封建剥削制度,维护少数人的利益;何为夺印则是为了巩固党的领导,带领群众走社会主义道路,这一冲突直接反映了当时农村“谁领导、谁掌权”的根本问题,是全剧思想内涵的核心载体,通过“夺印”的戏剧张力,深刻揭示了“政权掌握在人民手中”的必然性,使主题更加鲜明突出。