在中国传统农耕文明的语境中,十二月作为岁末之月,既是农闲时节,也是“忙年”的高峰期,民间小调与戏曲艺术在这一时期展现出独特的生命力,它们既是民众生活的镜像,也是情感表达的载体,从冬至的“数九寒天”到腊月的“辞旧迎新”,从北方的“冰天雪地”到南方的“暖意融融”,民间小调与戏曲以多样的形式融入节庆、祭祀、劳作等场景,成为十二月里不可或缺的文化符号。

民间小调在十二月的内容多围绕“迎新”“祈福”“团圆”等主题,旋律简洁明快,歌词通俗易懂,贴近百姓生活,北方地区的十二月小调常与“年俗”紧密相连,如河北的《腊月忙》,用“二十三糖瓜粘,二十四扫房子,二十五糊窗户,二十六炖炖肉”的唱词,生动描绘了北方人“忙年”的日常;陕北的信天游《十二月想亲》,则以“腊月里冰冻河,想哥哥心里热”的对比,道出姑娘对爱情的期盼,情感真挚热烈,南方地区因气候温暖,十二月的小调更显轻快,如江南的《腊月采茶调》,结合采茶劳作,唱“腊月采茶茶发芽,妹采茶叶哥挎篓”,既保留劳动元素,又暗含迎春之意;广东的《卖懒歌》,则以“卖懒卖懒,卖到年三十晚,人懒我不懒,我要读书写字”的童谣式唱词,成为孩子们“卖懒”习俗的伴唱,寄托长辈对孩童勤勉的期许。

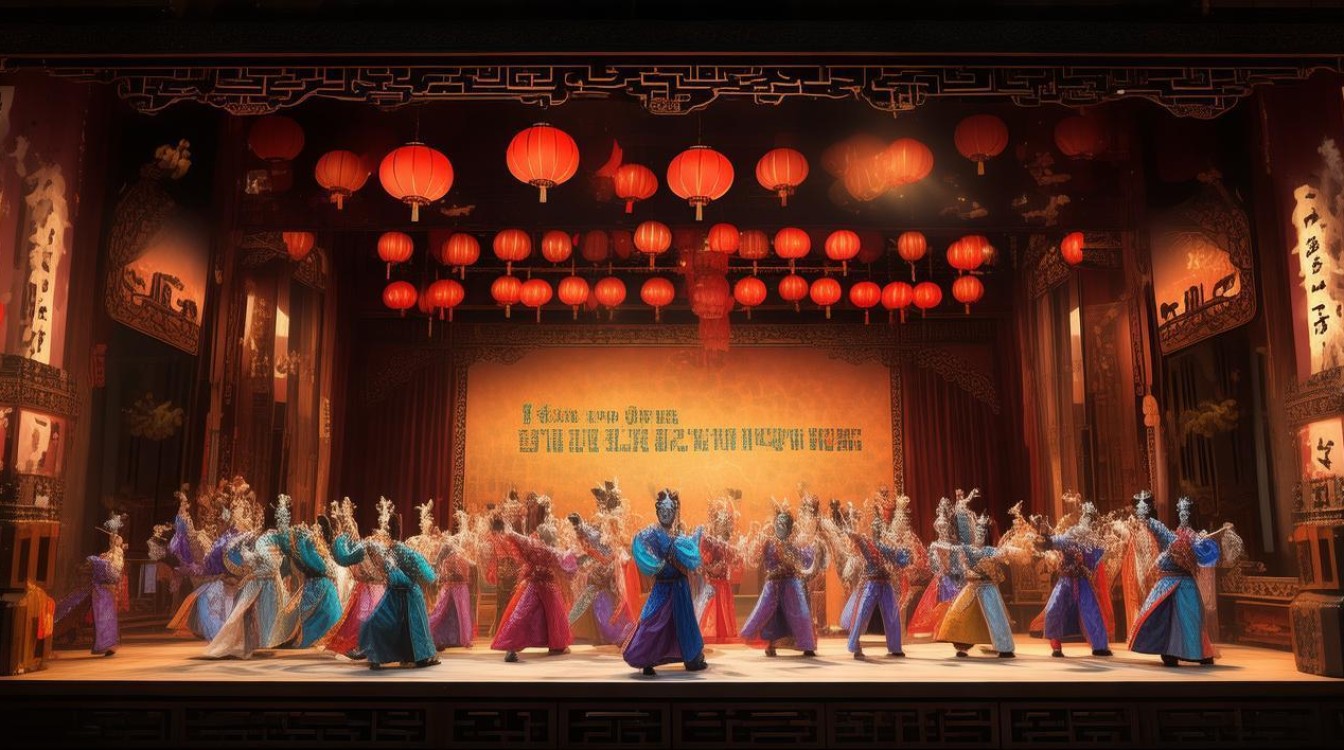

戏曲艺术在十二月则多以“大戏”“社戏”形式出现,既有传统剧目的固定演出,也有结合地方习俗的应景创作,北方农村的“腊月戏”常在庙会、祠堂或打谷场搭台演出,剧目多选《龙凤呈祥》《花为媒》等吉祥戏,取“龙凤呈祥”“花好月圆”之意,呼应新年团圆的主题;河南豫剧在十二月有“唱大戏、祭灶神”的习俗,剧团会演出《灶君显圣》等小戏,配合祭灶仪式,祈求灶神“上天言好事,回宫降吉祥”,南方地区的十二月戏曲更具地域特色,如福建莆仙戏在腊月有“做岁戏”,演出《目连救母》等劝善戏,既酬谢神明庇佑,也教化乡邻;川剧的“灯戏”在腊月尤为盛行,演员戴着面具表演《滚灯》《变脸》等剧目,诙谐幽默,为寒冷的冬日增添热闹氛围。

不同地区的十二月民间小调与戏曲,因地理环境、生产方式、民俗传统的差异,呈现出鲜明的地域特色,为更直观呈现,以下表格列举部分典型代表:

| 地区 | 艺术形式 | 代表作品/剧目 | 核心主题/习俗关联 |

|---|---|---|---|

| 东北 | 二人转 | 《大观灯》《小拜年》 | 赶年集、扭秧歌,庆丰收迎新春 |

| 陕北 | 信天游 | 《正月来是新年》《腊月忙》 | 忙年、思亲,黄土高原的年节情感 |

| 江南 | 评弹 | 《倒笃腊月》《绣荷包》 | 腊八祈福、姑娘手工艺,水乡柔美 |

| 广东 | 粤剧 | 《帝女花·香夭》《六国大封相》 | 迎春花市、酬神演出,南国繁华 |

| 河南 | 豫剧 | 《穆桂英挂帅》《祭灶》 | 庙会唱大戏、祭灶神,中原尚武与敬神 |

| 四川 | 川剧灯戏 | 《请长年》《皮金顶灯》 | 腊月雇工、市井生活,巴蜀幽默 |

这些艺术形式在十二月的传承,离不开“民俗活动”这一土壤,北方农村的“扫尘日”唱《扫尘歌》,用“扫扫堂,扫晦气,新年来到大吉利”的唱词,将劳动与祈福结合;南方沿海的“谢年戏”,在腊月二十四演出,渔民通过戏曲祭祀海神,祈愿“来年鱼虾满舱”,即使在当代,随着城市化进程加快,许多地方仍保留着“腊月看戏”“正月唱曲”的传统,只是形式从田间地头转向社区剧场、文化广场,甚至通过短视频平台传播,让古老的民间艺术在数字时代焕发新生。

从冬至的“数九歌”到除夕的“守岁调”,从祭灶的“灶神戏”到迎春的“社火表演”,民间小调与戏曲在十二月交织成一幅生动的民俗画卷,它们记录着百姓对生活的热爱,对自然的敬畏,对未来的期盼,是中国传统文化“活态传承”的生动例证,正如陕北老艺人唱的:“腊月的调子,是冻不死的野花,只要有年味,它就年年开。”这或许就是民间艺术最动人的生命力——扎根于生活,流淌在血脉,代代相传,历久弥新。

FAQs

Q1:民间小调在十二月演出时,有哪些与节气相关的禁忌或讲究?

A1:十二月民间小调的演出常与节气习俗绑定,形成独特的“讲究”,例如北方地区“冬至”前后有“数九”习俗,小调中会唱《九九歌》,但忌唱“寒冷”“萧瑟”等不吉词汇,需以“梅花香自苦寒来”“瑞雪兆丰年”等积极意象替代;南方“腊八节”唱《腊八粥》小调时,忌提及“饥荒”“贫困”,多强调“五谷丰登”“粥香福到”;祭灶日(腊月二十三)演《祭灶神》小戏时,演员需着红衣、戴红帽,取“红火辟邪”之意,唱词中忌用“破”“碎”等字,改用“岁岁平安”“年年有余”等吉祥话,这些禁忌并非迷信,而是民众对美好生活的朴素期盼,体现了艺术与民俗的深度融合。

Q2:现代年轻人如何参与十二月民间小调与戏曲的传承?

A2:当代年轻人可通过多种方式参与传承,让传统艺术贴近生活,一是“创新表达”,如将传统小调旋律改编成流行音乐,或用短视频平台演绎“十二月忙年”主题的戏曲片段,吸引年轻受众;二是“沉浸体验”,参与社区组织的“腊月戏曲工作坊”,学习唱腔、身段,或亲手制作戏曲道具、小调歌词手账;三是“数字赋能”,利用AI技术修复老唱片、建立民间小调数据库,或通过直播“云看戏”“云学戏”,打破地域限制;四是“场景融合”,在文创市集、新年快闪活动中融入戏曲元素,如设计印有经典戏曲脸谱的年货,或组织“戏曲快闪”进商场、进校园,让年轻人直观感受传统艺术的魅力,通过这些方式,年轻人既是传承的参与者,也是创新的推动者,让十二月的小调与戏曲在新时代“唱”出新声。