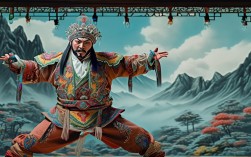

京剧《合钵》是传统经典剧目《白蛇传》中的核心一折,讲述法海以金钵收服白素贞,迫使夫妻母子分离的悲情故事,作为京剧艺术的重要组成,其词作(包括唱词、念白)并非出自单一作者之手,而是历经数百年集体创作、改编与打磨的结果,承载着戏曲艺术“口传心授、迭代演进”的创作特征,要追溯其词作者,需从剧目渊源、京剧形成及流派改编三个维度展开。

剧目渊源与文学源头:从民间传说到文人整理

《合钵》的故事雏形源于唐代《博异志》《太平广记》中“李黄”与蛇妖的传说,至宋代话本《西湖三塔记》已具“人妖相恋-法海镇压”的基本框架,明代冯梦龙《警世通言》中《白娘子永镇雷峰塔》进一步丰富了人物关系与情节冲突,为戏曲改编提供了文学蓝本,清代初期,戏曲家洪昇改编的昆曲《雷峰塔》(又名《白蛇传》)是《合钵》词作的重要源头,洪昇作为文人,在剧本中注入了“情与理的冲突”主题,其笔下法海的念白(如“妖孽,还敢强辩!”)与白素贞的唱段(如“为妻怎忍拆鸾凤”)兼具文学性与舞台性,成为后世京剧改编的基础文本,昆曲的词作多为文雅的长篇曲词,而京剧需适应“皮黄腔”的板式特点,唱词需更口语化、节奏化,因此京剧《合钵》的词作并非直接沿用洪昇本,而是经历了“文人本—艺人本—舞台本”的转化。

京剧形成与集体创作:艺人的智慧与舞台的锤炼

京剧形成于19世纪中期的北京,早期以“三鼎甲”(程长庚、余三胜、张二奎)为代表的老生流派为主导,《白蛇传》作为“路头戏”(无固定剧本,演员根据情节即兴发挥)已在民间演出,合钵》的词作多为艺人根据观众接受度即兴创作,念白贴近方言,唱词简短通俗,如白素贞被收时的核心唱段“小青妹且慢把机房离”,虽无明确作者,却体现了艺人“以情带声、以词塑人”的舞台智慧。

至19世纪末20世纪初,京剧进入“名角挑班”时代,王瑶卿、梅兰芳等艺术家对《白蛇传》进行全面整理,合钵》一折的词作趋于定型,王瑶卿作为“青衣鼻祖”,在旦角表演中强调“唱念做打”的融合,他要求唱词既要符合“西皮流水”“二黄导板”等板式的节奏,又要体现人物内心的悲怆,他为白素贞设计的“青儿快把塔来扶”唱段,通过“扶”字的拖腔与“塔”字的顿挫,将“母爱不舍”与“无力反抗”的矛盾情绪具象化,这类词作虽无署名,实则是王瑶卿与琴师、鼓师集体打磨的成果,梅兰芳在20世纪20年代上演《白蛇传》时,进一步优化了词作的文学性,如将原“小青妹快把法海求”改为“青儿妹休要泪双流”,既保留了口语化特征,又增强了情感的层次感,这一改动成为后世演出的范本。

流派改编与词作的多样性:从“共性”到“个性”

京剧流派的形成使《合钵》的词作呈现“共性框架+个性表达”的特点,不同流派的艺术家根据自身表演风格,对唱词、念白进行差异化调整,丰富了词作的内涵。

以梅派与荀派为例:梅派追求“中正平和、雍容华美”,梅兰芳版本的《合钵》唱词注重意境营造,如“断桥未断肠先断,雷峰塔倒情难倒”,通过“桥”与“塔”的意象叠加,将悲剧感推向高潮;荀派则擅长“泼辣活泼、贴近生活”,荀慧生饰演的白素贞在念白中加入京韵口语,如对法海说“老禅师,您行好积德放了我吧”,更具市井人物的鲜活感,削弱了“妖”的标签,强化了“人”的委屈,尚小云的“尚派”以“刚健婀娜”著称,其唱词在悲情中融入抗争,如“纵然是金钵难锁我心头恨”,突出了白素贞的反抗精神,这些流派的词作改编,虽无单一作者署名,却凝聚了历代艺术家的二度创作智慧。

不同时期《合钵》词作特点对比

| 时期/流派 | 代表改编者/创作者 | 词作特点 | 代表唱段/念白举例 |

|---|---|---|---|

| 清代昆曲本(洪昇) | 洪昇(文人) | 文雅含蓄,长篇曲词,注重文学性 | “妖孽,你离间僧俗,败坏纲常,今日难逃天诛!”(法海念白) |

| 京剧早期(路头戏) | 民间艺人(集体创作) | 口语化即兴,节奏自由,贴近观众 | “青儿,法海那老贼害苦我了!”(白素贞念白) |

| 王瑶卿整理本 | 王瑶卿(艺术家) | 唱词与板式结合,突出人物内心冲突 | “小青妹且慢把机房离,为妻有言你细听知。” |

| 梅兰芳优化本 | 梅兰芳/齐如山(艺术家+文人) | 文学性与舞台性平衡,意境深远,情感细腻 | “断桥未断肠先断,雷峰塔倒情难倒。” |

| 荀慧生改编本 | 荀慧生(艺术家) | 生活化、口语化,强化人物市井性格,情感外放 | “老禅师,您行好积德放了我吧!”(白素贞对法海念白) |

京剧《合钵》的词作者,并非某个具体的文人或艺人,而是一个跨越时代的“创作共同体”:从洪昇等文人的文学奠基,到早期艺人的舞台即兴,再到王瑶卿、梅兰芳等艺术家的系统整理与流派创新,每一代创作者都在前人基础上注入新的理解与表达,这种“集体创作”模式,正是传统京剧生命力所在——词作在舞台的反复锤炼中不断优化,最终成为连接文学、表演与观众的情感纽带。

相关问答FAQs

Q1:为何京剧《合钵》的词作者难以确定单一姓名?

A1:京剧《合钵》的词作是“集体创作”的产物,其故事源于民间传说与文人文学(如洪昇昆曲本),而非京剧原创;京剧形成过程中,早期以“路头戏”为主,词作多为艺人即兴发挥,无固定文本;京剧进入“名角时代”后,艺术家(如王瑶卿、梅兰芳)在整理时会结合自身流派特点改编词作,这些改编往往融合了琴师、鼓师等整个创作团队的意见;传统戏曲“口传心授”的传承方式使创作过程难以追溯个人贡献,故无单一署名。

Q2:不同流派的《合钵》唱词差异,是否会影响故事主题的表达?

A2:不同流派的唱词改编虽在语言风格、情感侧重上存在差异,但核心主题(“情与理的冲突”“母爱悲剧”)始终保持一致,梅派唱词侧重“悲情婉约”,强化白素贞的“弱者”形象;荀派唱词侧重“生活化”,突出其“母亲”的普通情感;尚派唱词侧重“抗争性”,赋予白素贞“反抗压迫”的精神,这些差异本质是艺术表现手法的不同,而非主题的偏离,反而从多维度丰富了人物内涵,使《合钵》的故事在不同流派中呈现出独特的舞台魅力。