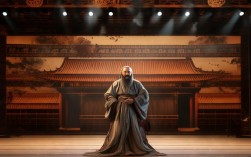

河南省梨园豫剧,作为中原文化的璀璨明珠,是中国戏曲宝库中绽放于黄河岸边的一朵奇葩,它深深植根于河南这片沃土,以质朴豪放、激昂明快的艺术风格,承载着亿万河南人的乡愁记忆与文化认同,被誉为“河南人的乡音”,更以“中国第一大地方剧种”的称号,在全国戏曲版图中占据着举足轻重的地位。

源远流长的历史脉络

豫剧的起源可追溯至明末清初,由河南地区流行的民间小调、民歌俚曲与山陕梆子(蒲剧)融合演变而成,早期被称为“河南梆子”,因演唱时用枣木梆子击节伴奏而得名,其形成过程深受中原农耕文化影响,既有黄河儿女的粗犷豪迈,又吸收了中原曲艺的细腻婉转,逐渐形成了独特的艺术风貌。

清代中后期,豫剧开始在河南农村的庙会、草台班社中广泛传播,演出内容多取材于历史故事、民间传说,如《三上轿》《春秋配》等,语言通俗易懂,表演贴近生活,深受农民喜爱,民国时期,豫剧突破地域限制,逐渐进入开封、郑州等城市,并涌现出“豫剧十八班”等著名班社,表演技艺日趋成熟,新中国成立后,豫剧迎来发展的黄金时期,1950年正式定名“豫剧”,常香玉、陈素真、崔兰田、马金凤等一代宗师的出现,更推动其走向全国,成为具有广泛影响力的剧种,从田间地头的草根艺术到登上国家大剧院的舞台,豫剧的千年演变,正是中原文化生生不息的生动写照。

独具特色的艺术魅力

豫剧的艺术魅力,体现在其“唱、念、做、打”的全方位融合,更在于其鲜明的地域文化烙印。

唱腔流派:刚柔并济,百花齐放

豫剧的唱腔以“高亢激越、质朴豪放”著称,同时又因地域差异形成四大流派:

- 常派:由“豫剧皇后”常香玉创立,唱腔刚健明亮、气势磅礴,擅长塑造巾帼英雄形象,代表剧目《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的唱段,至今传唱不衰;

- 陈派:陈素真开创,以“闺门旦”见长,唱腔细腻委婉、情感深沉,被誉为“豫剧第一闺门旦”,代表剧目《宇宙锋》中装疯骂场的表演,堪称经典;

- 崔派:崔兰田创立,专攻“悲旦”,唱腔哀婉悲切、催人泪下,将河南女性的坚韧与悲情演绎得淋漓尽致,代表剧目《秦香莲》中“见皇姑”一折,感人至深;

- 马派:马金凤创立,以“帅旦”闻名,唱腔高亢嘹亮、韵味醇厚,塑造的穆桂英等巾帼英雄形象英姿飒爽,代表剧目《穆桂英挂帅》中“辕门斩子”的唱段,气势恢宏。

豫剧的板式丰富多样,包括【慢板】【二八板】【流水板】【飞板】等,既能表现慷慨激昂的家国情怀,也能描绘细腻缠绵的儿女情长,展现出极强的艺术表现力。

表演风格:火爆热烈,贴近生活

豫剧的表演讲究“真、实、劲、美”,既有程式化的戏曲动作,又融入了河南民间的舞蹈元素,形成“文戏武唱、武戏文唱”的独特风格,文戏注重情感表达,通过眼神、身段展现人物内心;武戏则以翻、扑、跌、打等高难度动作取胜,火爆热烈,极具观赏性,七品芝麻官》中“唐成告状”的诙谐表演,将小人物的机智与正义感刻画得入木三分;而《朝阳沟》则通过朴实无华的生活化表演,展现了新时代农村青年的精神风貌,被誉为“现代豫剧的里程碑”。

音乐伴奏:以梆为魂,激昂明快

豫剧的伴奏音乐以“板胡”为主奏乐器,音色高亢清亮,与梆子的击节声相配合,形成鲜明的节奏感,堂鼓、大锣、小锣、钹等打击乐器的运用,既能烘托紧张激烈的气氛,也能表现细腻的情感变化,构成了豫剧音乐“火爆、明快、富有冲击力”的独特风格。

语言唱词:方言入戏,质朴生动

豫剧的唱词以河南方言为基础,大量运用中州韵和河南俚语,质朴生动,充满生活气息,花木兰》中“谁说女子不如男”的唱词,用河南方言的直爽与豪迈,完美展现了木兰的巾帼豪情;而《朝阳沟》中“那个前腿弓,那个后腿蹬”的唱段,则充满了浓郁的乡土风情,让河南观众倍感亲切。

| 流派 | 创始人 | 艺术特点 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|

| 常派 | 常香玉 | 刚健明亮,气势磅礴 | 《花木兰》《拷红》 |

| 陈派 | 陈素真 | 细腻委婉,情感深沉 | 《宇宙锋》《三上轿》 |

| 崔派 | 崔兰田 | 哀婉悲切,催人泪下 | 《秦香莲》《桃花庵》 |

| 马派 | 马金凤 | 高亢嘹亮,韵味醇厚 | 《穆桂英挂帅》《对花枪》 |

薪火相传的当代发展

进入新时代,豫剧在传承与创新中不断焕发新的生机,国家大力实施非遗保护工程,2006年豫剧被列入国家级非物质文化遗产名录,各地建立了豫剧传习所、艺术学校,培养新一代传承人;豫剧积极拥抱时代,创作出一批反映现实生活的新剧目,如《焦裕禄》《红旗渠》《银杏树下》等,将传统艺术与时代精神相结合,赢得了年轻观众的青睐。

豫剧借助新媒体平台扩大影响力,许多年轻演员通过短视频、直播等形式演绎经典唱段,让豫剧走进千家万户;豫剧动漫、豫剧电影等创新形式,也为这一古老艺术注入了青春活力,从田间地头到云端舞台,豫剧正以更加多元的姿态,讲述着中国故事,传播着中原文化。

相关问答FAQs

Q1:豫剧和河南梆子是一回事吗?两者有什么区别?

A:豫剧和河南梆子有着密切的渊源关系,但并非完全等同,河南梆子是豫剧的前身,是早期对河南地区梆子腔戏种的泛称,形成于明末清初,以梆子击节伴奏,唱腔质朴粗犷,多在农村草台班社演出,新中国成立后,为规范剧种名称,1950年正式定名为“豫剧”,并在声腔体系、表演规范、剧目创作等方面进行了系统化提升,如融合了豫东调、豫西调、祥符调、沙河调等不同流派的特点,丰富了唱腔板式,增强了艺术表现力,可以说豫剧是河南梆子的规范化、系统化发展,是更具代表性和影响力的成熟剧种。

Q2:为什么豫剧被称为“河南人的乡音”?它对河南人意味着什么?

A:豫剧被称为“河南人的乡音”,核心在于其与河南地域文化的深度绑定,豫剧的唱词以河南方言为基础,大量运用中州韵和河南俚语,语言风格质朴直白,充满生活气息,河南人听来倍感亲切;豫剧的唱腔贴近河南人的性格特质——既有黄河儿女的粗犷豪迈(如豫东调的高亢),又有中原女性的细腻坚韧(如豫西调的婉转),能引发强烈的情感共鸣;更重要的是,豫剧的剧目多取材于中原历史故事和民间传说,如《花木兰》《穆桂英挂帅》《包青天》等,承载着河南人的集体记忆和文化认同,对于漂泊在外的河南人来说,一段豫剧唱段,就是浓浓的乡愁;一场豫剧演出,就是回家的仪式,它不仅是一种艺术形式,更是河南人文化身份的象征和精神家园的寄托。