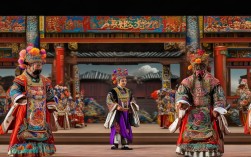

戏曲电影作为中国传统文化与现代电影技术结合的独特艺术形式,始终在“守正创新”中探索传统艺术的当代生命力。“巧配鸳鸯”恰如其分地概括了戏曲与电影这两种艺术形式的融合智慧——既保留戏曲的“魂”(程式化表演、写意美学、文化内核),又借助电影的“形”(镜头语言、叙事节奏、技术呈现),让百年戏曲在银幕上焕发新生,这种“配”不是简单的叠加,而是如同鸳鸯成双般相得益彰,既各有风姿,又浑然一体。

戏曲电影的“巧”,首先体现在艺术形式的“基因重组”,戏曲舞台讲究“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的写意,而电影镜头擅长以写实细节捕捉情感张力,当二者相遇,便产生了奇妙的化学反应,以经典京剧电影《霸王别姬》为例,舞台上的“乌江自刎”靠演员的身段、唱腔和眼神传递悲壮,电影中则通过特写镜头捕捉张国荣饰演的虞姬眉梢的泪光、剑刃划过脖颈的慢动作,配合交响乐版的《霸王别姬》唱段,将个人命运与家国情怀的冲突放大到极致,这种“舞台程式+电影镜头”的搭配,既没有破坏戏曲的“写意”本质,又用电影技术强化了情感的沉浸感,让观众既能看懂“戏”,又能感受到“影”。

叙事节奏的“巧配”则让戏曲故事更符合现代观众的观影习惯,传统戏曲叙事多线性推进,且“有话则长,无话则短”,而电影通过剪辑技巧可灵活控制节奏,比如越剧电影《梁祝》中,“十八相送”的桥段在舞台上需演员通过唱词和身段一步步展现,电影则用蒙太奇手法将沿途的亭台、柳树、鸳鸯湖等意象快速切换,配合清脆的琵琶声,既保留了“十八相送”的含蓄情愫,又加快了叙事节奏,让年轻观众更容易入戏,再如黄梅戏电影《天仙配》,电影将“槐荫树”这一舞台上的单一布景,拓展为贯穿全片的“仙境—凡间”空间转换符号,用特效镜头织女穿梭云雾的镜头,强化了“人神殊途”的戏剧冲突,让传统神话更具视觉冲击力。

情感表达的“深化”是戏曲电影“巧配”的另一核心,戏曲的情感靠“唱念做打”传递,而电影可通过演员微表情、环境氛围等多维度渲染,豫剧电影《焦裕禄》中,舞台上的“冒雪送粮”靠唱腔表现焦裕禄的为民情怀,电影则特意设计了风雪交加的实景,李雪健饰演的焦裕禄嘴唇冻得发紫、手指冻得通红却依然紧紧攥着粮袋,特写镜头下他眼角的皱纹里沾着雪花,却闪烁着坚定的光芒,这种“戏曲唱腔+电影细节”的情感搭配,让“人民公仆”的形象从舞台上的“符号化”变为银幕上的“血肉感”,更具感染力。

技术赋能的“创新”则为戏曲电影插上“飞翔的翅膀”,3D、4K、VR等现代技术的应用,让戏曲的“写意美学”有了更丰富的呈现可能,昆曲电影《牡丹亭》首次采用4K+高帧率拍摄,将杜丽娘“游园惊梦”时的水袖、眼神、步法清晰呈现,每一根发丝的飘动、每一个眼神的流转都纤毫毕现,让观众仿佛能“触摸”到昆曲的细腻;京剧电影《定军山》则用数字修复技术让百年前的默片焕彩,同时加入虚拟现实场景,让观众在影院就能体验“老戏骨”的台步与“新科技”的碰撞,吸引了不少年轻观众“入坑”戏曲。

为了让这种“巧配”更直观,可通过表格对比传统戏曲与戏曲电影的艺术特征融合:

| 传统戏曲元素 | 电影化巧配策略 | 代表作品中的体现 |

|---|---|---|

| 唱腔音乐 | 多声道录音+原创配乐融合 | 《白蛇传·情》交响乐版《断桥》唱段 |

| 身段表演 | 特写镜头+动作捕捉强化细节 | 《霸王别姬》张国荣剑舞慢动作 |

| 舞台时空 | 实景搭建+数字特效拓展维度 | 《天仙配》虚拟“云宫”场景 |

| 程式化叙事 | 非线性剪辑+心理描写深化人物 | 《梁祝》“化蝶”闪回与意识流镜头 |

| 观演距离(舞台距离) | 镜头语言拉近与观众的心理距离 | 《焦裕禄》面部特写强化共情 |

戏曲电影的“巧配鸳鸯”,本质是用电影这面“镜子”照见戏曲的“美”,再用电影这扇“窗”让戏曲走向更广阔的世界,当程式化的唱腔遇上镜头的捕捉,当写意的舞台遇上实景的搭建,当古老的曲艺遇上现代的技术,碰撞出的不仅是艺术的火花,更是文化传承的新路径。

FAQs

Q1:戏曲电影是否会削弱戏曲本身的纯粹性?

A1:不会,戏曲电影的核心是“以戏为魂”,电影只是传播载体,它严格遵循戏曲的行当、唱腔、身段等程式,如京剧电影《贞观长歌》中,所有演员均按京剧流派要求表演,唱腔、念白一板一眼;电影只是通过镜头语言放大这些程式的细节(如青衣的水袖、老生的髯口功),让传统艺术更易被现代观众接受,反而推动了戏曲的“活态传承”。

Q2:为什么年轻人更愿意看戏曲电影而非舞台剧?

A2:戏曲电影更契合年轻人的“视觉审美”与“观影习惯”,电影通过特效、实景、快节奏剪辑等手段,让戏曲的“写意”更具视觉冲击力(如《白蛇传·情》的雷峰塔倒塌特效);影院的沉浸式音效、大银幕特写,让观众能清晰捕捉演员的眼神、表情等细节,打破舞台剧的“观演距离感”,更重要的是,戏曲电影通过“经典IP+现代包装”(如《牡丹亭》青春版电影),让传统文化以更“酷”的方式走进年轻人的生活。