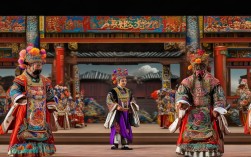

在中国传统戏曲中,“考状元”是一个经久不衰的题材,它不仅承载着古代文人“十年寒窗无人问,一举成名天下知”的梦想,更通过戏剧冲突折射出社会伦理、人性善恶与时代风貌,从才子佳人的浪漫悲欢到忠奸斗争的激烈碰撞,考状元的故事在戏曲舞台上演绎出丰富层次,成为观察古代科举文化与大众审美的重要窗口。

考状元题材的戏曲之所以深入人心,首先源于科举制度对古代社会的深刻影响,作为普通人实现阶层跨越的核心路径,科举凝聚着无数家庭的希望与挣扎,这种天然的戏剧张力极易引发观众共鸣,元代杂剧已有相关雏形,如《赵氏孤儿》中程婴之子长大后的科举情节,但真正将“考状元”作为核心叙事的,多见于明清传奇与地方戏,这些作品往往以科举为轴心,串联起爱情、伦理、政治等多重主题,塑造了一批鲜活的艺术形象。

以经典剧目为例,女扮男装的《女驸马》堪称此类题材的翘楚,湖北黄梅戏《女驸马》中,冯素珍为救被诬陷的未婚夫,女扮男装赴考,高中状元后被招为驸马,最终在公主帮助下洗清冤屈,剧中“为救李郎离家远”的唱段传唱至今,其核心冲突既来自“冒名顶替”的紧张感,也源于女性突破性别限制的勇气,而考状元在此不仅是情节转折的关键,更成为冯素珍展现智慧与胆识的舞台,折射出民间对“才女”的推崇与对性别平等的朴素向往。

另一部经典《秦香莲》则从反面揭示了科举制度下的人性异化,陈世美寒窗苦读高中状元后,为攀附权贵隐瞒已婚事实,甚至派韩琪追杀妻儿,这部戏曲将考状元与“负心汉”原型结合,通过陈世美的堕落批判科举制度对道德的侵蚀,见皇姑”一折,陈世美在权力与亲情间的挣扎,以及秦香莲携子上京的悲苦,构成了强烈的戏剧对比,让观众看到“状元”光环下可能隐藏的道德深渊。

《窦娥冤》中窦天章的情节也颇具代表性,窦娥蒙冤被斩后,其父窦天章苦读高中状元,任廉访使时重审此案,最终为女儿昭雪雪冤,考状元成为“正义得以伸张”的必要条件,体现了古代社会“清官”与“科举”的深度绑定——唯有掌握权力的科举精英,才能弥补底层民众的冤屈,这种叙事既寄托了民众对公平的渴望,也反映了科举制度在政治结构中的核心地位。

为更直观呈现考状元题材戏曲的多样性,可参考以下表格:

| 剧目 | 剧种 | 核心情节(考状元相关) | 主题思想 |

|---|---|---|---|

| 《女驸马》 | 黄梅戏 | 冯素珍女扮男装考中状元,化解危机 | 女性智慧、反抗封建礼教 |

| 《秦香莲》 | 京剧、豫剧 | 陈世美中状元后抛妻弃子,终被惩处 | 批判科举异化、歌颂女性坚韧 |

| 《窦娥冤》 | 元杂剧 | 窦天章中状元后为女平反 | 清官文化、正义的终极实现 |

| 《琵琶记》 | 昆曲 | 蔡伯喈被逼赴考中状元,被迫入赘,历经分离 | 忠孝矛盾、科举对家庭的冲击 |

这些剧目共同构成了考状元题材的戏曲谱系:既有对科举制度“知识改变命运”的正面书写,也有对其引发人性扭曲的深刻反思;既有才子佳人的浪漫想象,也有底层民众的生存挣扎,考状元在戏曲中不仅是一个情节符号,更是一面镜子,映照出古代社会的价值取向与复杂人性。

相关问答FAQs

Q1:考状元题材的戏曲为何经久不衰?

A1:其持久魅力源于三方面:一是科举制度作为古代社会流动的核心机制,本身就充满戏剧冲突,天然吸引观众;二是考状元题材能融合爱情、伦理、政治等多重主题,满足不同审美需求;三是剧中人物往往具有典型性,如寒门学子的艰辛、负心汉的堕落、女性的智慧等,易引发观众的情感共鸣与道德思考,使其跨越时代仍具感染力。

Q2:除了《女驸马》《秦香莲》,还有哪些考状元相关的经典戏曲?

A2:还有京剧《棒打薄情郎》(金玉奴之父莫稽中状元后负心,被金玉奴“棒打”醒悟)、越剧《孔雀东南飞》(焦仲卿虽非状元,但其仕途经历与科举背景相关)、《春草闯堂》(丫鬟春草帮助小姐的恋人冒名考状元,最终皇帝认可,体现小人物的智慧)等,这些剧目从不同角度拓展了考状元题材的叙事边界,展现了戏曲艺术的丰富性。