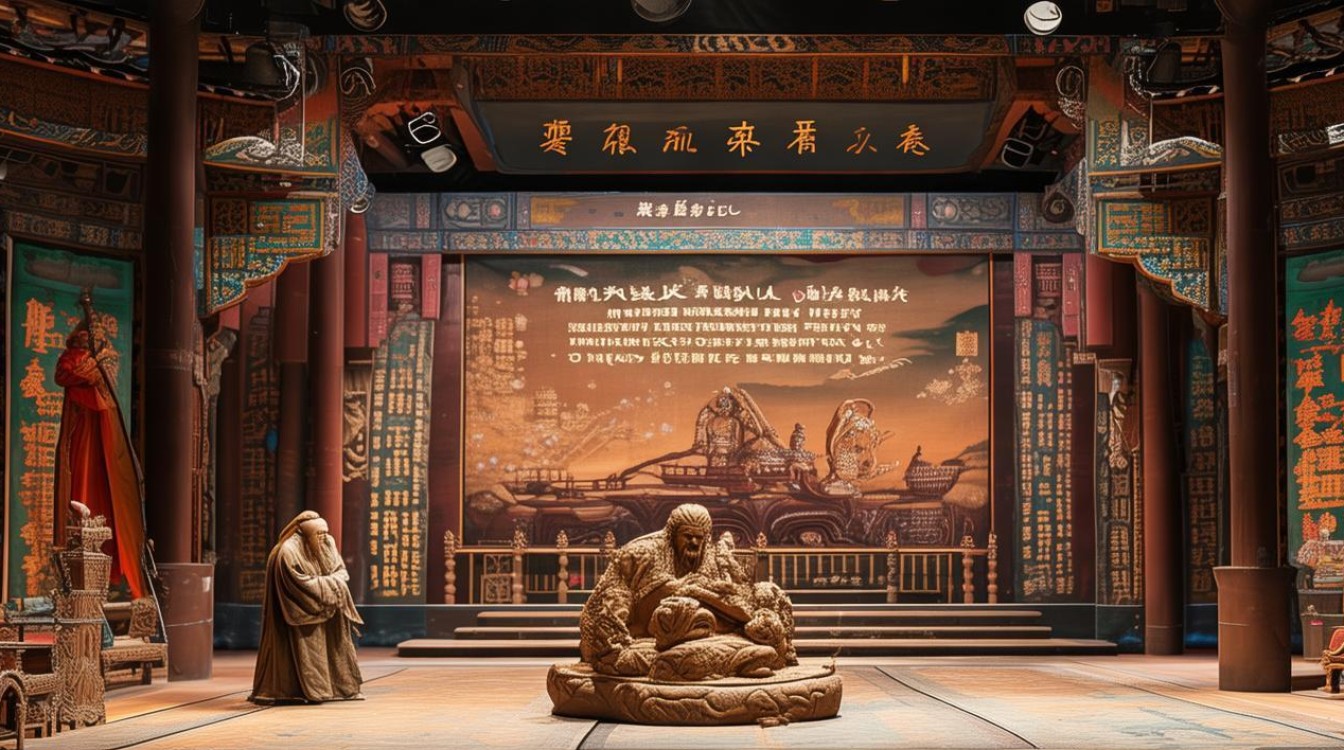

《智勘泥神》作为传统戏曲中经典的公案戏,以其巧妙的情节设计、鲜明的人物塑造和深刻的主题内涵,成为戏曲舞台上经久不衰的剧目,该剧多见于地方戏种,如川剧、徽剧等,通过“智勘”二字凸显主角的智慧,而“泥神”则是贯穿全剧的核心意象,既承载着民间信仰的寄托,也象征着司法公正的终极追求。

从剧目类型来看,《智勘泥神》属于“清官戏”的分支,但区别于包拯、海瑞等历史清官的直接断案,该剧将“智慧”与“神道设教”相结合,通过看似荒诞的“泥神显灵”情节,实则展现古代司法者“明察秋毫、智破奇案”的能力,其剧情通常围绕一桩冤案展开:某地发生命案,真凶逍遥法外,无辜者蒙冤受屈,清官主角在常规调查受阻后,另辟蹊径,利用“泥神”作为心理战术的工具,最终引诱真凶自我暴露,使真相大白。

以某版本剧情为例:富商赵某离奇死亡,其妻与仆人被控合谋杀害,仆人屈打成招被判死刑,新任知县张青在复核卷宗时疑点重重,却苦于缺乏证据,恰逢当地有“泥神庙”传说,百姓常因祈愿灵验而供奉,张青遂命人在公堂塑一泥神,声称泥神“能辨善恶、昭雪冤屈”,并广贴告示,定于某日由泥神“亲审”此案,真凶王二(实为赵某远房侄子,因遗产纠纷起杀心)本不信神鬼,却见百姓议论纷纷,加之内心不安,竟夜入公堂向泥神“哭诉”罪行,被埋伏的衙人当场抓获,真相水落石出,仆人沉冤得雪,王二伏法。

该剧的艺术特色在于将“现实主义”与“浪漫主义”巧妙融合,舞台上的“泥神”并非简单的道具,而是通过演员的操控、灯光的配合(如忽明忽暗的烛光、飘动的幔帐)营造出“神显灵”的神秘氛围,既满足了古代观众的审美期待,又暗合了“天理昭昭”的朴素正义观,人物塑造上,清官张青并非“神化”的存在,而是展现出“智”与“仁”的统一:他既懂人性弱点(利用真凶的恐惧心理),又怀悯人之情怀(为仆人平反);真凶王二则从最初的狡猾到后来的恐慌,心理转变层次分明,增强了戏剧张力,唱腔设计上,公堂审案的唱段多采用节奏明快的“流水板”,表现案情推进的紧张感;而“泥神显灵”时的唱腔则融入宗教音乐元素,庄严肃穆,强化仪式感。

从文化内涵看,《智勘泥神》超越了简单的“破案故事”,折射出古代中国“礼法结合”的司法智慧。“泥神”作为民间信仰的载体,体现了“举头三尺有神明”的道德约束,反映了百姓对“善恶有报”的深切渴望;张青的“智勘”本质是通过“假神道行真人事”,强调司法者需“察情伪、穷隐微”,而非依赖鬼神,这与儒家“尽人事听天命”的思想一脉相承,彰显了“人本主义”的萌芽,剧中对“冤案”的反思,也呼应了传统司法文化中“慎刑”“恤刑”的理念,对当代法治建设仍有启示意义。

| 剧目基本信息 | |

|---|---|

| 主要剧种 | 川剧、徽剧、京剧(有改编版本) |

| 剧目类型 | 公案戏、清官戏 |

| 核心冲突 冤案的形成与智破 | |

| 核心意象 泥神(象征正义与因果) | |

| 主题思想 司法公正、智慧破案、善恶有报 |

相关问答FAQs

Q1:《智勘泥神》中“泥神”的设置有何现实意义?

A1:“泥神”并非宣扬封建迷信,而是古代司法者的一种“心理战术”符号,在科学不发达的古代,面对“证据缺失”的困境,利用民众对神灵的敬畏心理,制造“神明监视”的氛围,能有效瓦解犯罪者的心理防线,促使其自我暴露,这体现了“以智取胜”的办案思路,也反映了司法者对“人性弱点”的深刻洞察——再狡猾的罪犯,也难逃“心魔”的困扰。“泥神”作为“公正”的象征,寄托了百姓对“清官政治”的向往,具有凝聚社会共识的文化功能。

Q2:传统公案戏如《智勘泥神》为何至今仍能引发观众共鸣?

A2:其“正义必胜”的核心主题具有普世价值,无论时代如何变迁,人们对公平正义的追求从未改变,剧中清官智破冤案、好人终有好报的结局,满足了观众对“善有善报、恶有恶报”的心理期待,人物形象鲜活立体,清官的智慧与仁爱、反派的狡诈与可悲,都具有典型性和感染力,让观众容易产生情感代入,艺术表现手法独特,将“写实”与“写意”结合,通过程式化的表演、夸张的舞台调度,形成了独特的戏曲美学,具有观赏性,其蕴含的“智慧”“诚信”“慎刑”等价值观,与当代社会倡导的法治精神、道德建设高度契合,能够跨越时代,引发观众的深层思考。