京剧作为中国戏曲艺术的集大成者,以“唱念做打”的程式化表演、写意化的舞台呈现和深厚的文化底蕴,成为中华优秀传统文化的重要载体,近年来,随着数字媒体的发展,“大金砖视频”这一概念逐渐走进公众视野——它并非特指某单一视频,而是指通过高清拍摄、多机位呈现、细节特写等技术手段,对京剧经典剧目进行系统性记录与传播的视频内容,如同“金砖”般珍贵且分量十足,为传统艺术的传承与普及开辟了新路径。

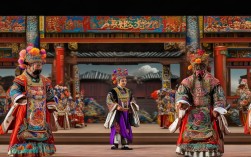

京剧的艺术内核在于其高度凝练的程式与写意精神,从行当划分看,“生旦净丑”各具特色:“生”行分老生、小生、武生,唱腔苍劲或身段潇洒;“旦”行有青衣、花旦、刀马旦,唱腔婉转或表演灵动;“净”行脸谱浓重,性格鲜明;“丑”行诙谐幽默,贴近生活,唱腔上以西皮二黄为主板,辅以多种板式,通过旋律起伏传递人物情感;念白兼具韵律与生活气息,分京白、韵白;表演上“无动不舞”,水袖、台步、眼神皆有规范;服饰则蟒、靠、帔、褶俱全,色彩与纹样暗合人物身份与性格,这些元素共同构建了京剧独特的艺术语言,而“大金砖视频”正是通过技术手段,将这些精妙细节清晰呈现给观众。

“大金砖视频”的内容形式与创新,让京剧从舞台走向更广阔的数字空间,其内容可大致分为四类,如下表所示:

| 视频类型 | 代表作品/案例 | 核心特点 |

|---|---|---|

| 经典剧目全本记录 | 《龙凤呈祥》《锁麟囊》高清版 | 完整保留演出原貌,多机位切换捕捉演员表情、身段,还原剧场沉浸感 |

| 教学科普拆解 | “京剧身段解析”系列 | 分镜头特写水袖功、髯口功,结合字幕讲解动作要领,适合初学者入门 |

| 创新改编融合 | 京剧版《孤勇者》翻唱 | 保留西皮唱腔旋律,融入流行音乐编曲,吸引年轻观众关注京剧音乐魅力 |

| 幕后纪实访谈 | 《京剧大师的日常》纪录片 | 记录演员练功、化妆、服装制作过程,展现京剧传承人的坚守与创新精神 |

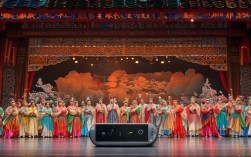

这类视频的传播效果显著,短视频平台的碎片化传播降低了观看门槛,年轻观众通过弹幕互动、二创剪辑(如京剧变装、脸谱绘画)参与其中,形成“Z世代戏曲热”;高清拍摄则让观众能看清演员眉梢眼角的细微表情、服饰刺绣的针脚纹理,甚至舞台道具的质感,这些在剧场后排难以察觉的细节,通过“大金砖视频”被放大,增强了艺术感染力,专业院团与新媒体平台的合作(如国家京剧院与B站联合推出的“青春版”剧目),让京剧内容更贴近年轻审美,推动传统艺术与现代生活的融合。

“大金砖视频”的价值不仅在于记录,更在于传承与创新,它让京剧走出封闭的剧场,成为可随时观看、反复学习的文化产品;通过技术赋能,让老戏迷“温故知新”,让新观众“一见倾心”,为这门古老艺术注入了新的生命力,当程长庚的唱腔通过4K画质重现,当梅兰芳的身段被拆解成教学视频,京剧不再仅仅是舞台上的“高台教化”,而是融入日常生活的文化滋养——这正是“大金砖视频”的意义所在:让传统以更鲜活的姿态走向未来。

FAQs

-

问:大金砖视频中的创新改编(如京剧唱流行歌曲)是否削弱了京剧的本真性?

答:创新改编并非对京剧本真的削弱,而是传播策略的探索,其核心在于“守正创新”——保留京剧的唱腔逻辑、吐字发音、表演程式等精髓,通过流行元素降低接受门槛,例如京剧版《孤勇者》虽借用流行旋律,但唱腔仍遵循西皮板式,咬字讲究“字正腔圆”,反而让年轻观众感受到京剧音乐的包容性,进而主动了解传统剧目,本质是对京剧的推广而非背离。

-

问:如何选择优质的京剧大金砖视频进行学习或欣赏?

答:可从三方面判断:一是来源优先,选择国家京剧院、中国戏曲学院等专业机构,或裘派、梅派等流派传人发布的官方内容,确保艺术水准;二是内容完整,经典剧目尽量选全本或完整选段,避免过度剪辑破坏叙事连贯性;三是技术清晰,优先选4K、杜比音效版本,能清晰捕捉演员表情、服饰细节和唱腔韵味,对于初学者,可先看教学科普类视频(如“京剧知识入门”系列),再逐步过渡到全本剧目欣赏。