秦香莲作为中国戏曲传统经典剧目,尤以京剧版本流传最广,其伴奏戏曲是塑造人物、推动情节、渲染氛围的核心要素,京剧伴奏分为“文场”与“武场”两大部分,文场以拉弦、弹拨乐器为主,负责托腔保调、渲染情绪;武场以打击乐为主,掌控节奏、烘托场面,二者相辅相成,共同构建了秦香莲跌宕起伏的音乐叙事。

文场乐器中,京胡是“灵魂”,其高亢明亮的音色与唱腔紧密结合,在秦香莲“闯宫”一场中,当她携子上京寻夫,唱腔由西皮导板转入原板,京胡以急促的弓法配合,营造出紧张焦虑的氛围;至“哭庙”时,转为二黄慢板,京胡弓速放缓,音色沉郁,如同秦香莲悲从中来的泣诉,京二胡则以浑厚的中音填补京胡的高亢,二者形成“高低和声”,尤其在“见皇姑”对峙中,京二胡的绵长音色增强了唱腔的张力,使秦香莲的隐忍与皇姑的骄蛮形成鲜明对比,月琴与三弦则负责“伴奏织体”,月琴的清脆点拨如珠落玉盘,三弦的浑厚拨奏奠定节奏基础,三者共同织就细密的音乐网,让唱腔更具层次感。

武场乐器中,板鼓是“指挥中心”,通过鼓点的疏密变化控制剧情节奏,秦香莲“被逐”时,板鼓以“急急风”配合锣鼓,表现陈世美逐妻的冷酷;至“包公铡美”高潮,板鼓转为“长锤”,配合铙钹的轰鸣,象征正义的降临,大锣与小锣则区分情绪:大锣的雄浑用于包公登场,彰显威严;小锣的轻快用于春哥、冬妹嬉戏,反衬后续悲剧,铙钹的“炸音”常用于矛盾激化处,如秦香莲怒斥陈世美时,铙钹突然一响,将愤怒情绪推向顶点。

音乐板式的变化更是秦香莲情感的外化,全剧以“西皮”“二黄”两大声腔为主:西皮明快活泼,多用于陈世美背妻时的虚伪唱段(如“驸马爷近前看端详”),旋律轻佻,暗示其薄情;二黄悲沉苍凉,是秦香莲的主声腔,如“夫做高官妻守寡”的二黄慢板,拖腔婉转,字字血泪,将封建制度下女性的悲苦刻画入微。“反二黄”的运用深化了悲剧性,在“琵琶词”中,秦香莲自述身世,反二黄的低回音调如泣如诉,令人心碎。

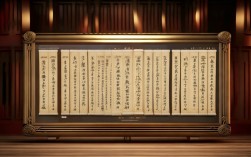

以下为文场乐器在秦香莲中的功能简表:

| 乐器名称 | 形制特点 | 在剧中核心作用 | 代表场景配合 |

|---|---|---|---|

| 京胡 | 蛇皮琴筒,竹制琴杆 | 托腔保调,主导旋律走向 | “哭庙”二黄慢板的悲怆渲染 |

| 京二胡 | 蟒皮琴筒,较大形 | 补充中音,增强唱腔厚度 | “见皇姑”对峙中的情绪张力 |

| 月琴 | 椭圆形琴箱,四弦 | 点缀节奏,增添清脆音色 | 春哥冬妹嬉戏时的轻快伴奏 |

| 三弦 | 圆形琴箱,三根弦 | 铺垫低音,奠定节奏基础 | “被逐”时的紧张氛围营造 |

秦香莲的伴奏戏曲,不仅是音乐的呈现,更是“以乐塑人、以景传情”的艺术载体,通过文武场的精妙配合、板式的灵活转换,将秦香莲的坚韧、陈世美的负心、包公的刚正融入旋律,让百年故事在音符中依旧动人心魄。

FAQs

Q1:秦香莲伴奏中,京胡为何能成为核心乐器?

A1:京胡音色高亢明亮,与京剧唱腔的“皮黄”体系高度契合,其弓法、指法能精准表现唱腔的抑扬顿挫,尤其在秦香莲这类悲剧中,京胡可通过音色变化(如急促、沉郁)直接传递人物情绪,且与唱腔形成“人声与乐器对话”的效果,故成为文场灵魂。

Q2:秦香莲不同场次的音乐伴奏如何体现人物情感变化?

A2:早期“寻夫”时,以西皮原板为主,节奏明快但暗藏焦虑;中期“哭庙”转为二黄慢板,京胡弓速放缓、音色沉郁,配合拖腔表现悲愤;后期“铡美案”高潮,武场“急急风”与铙钹“炸音”结合,凸显秦香莲从隐忍到反抗的情感爆发,伴奏节奏与情绪同步递进,形成“音乐即情感”的叙事逻辑。