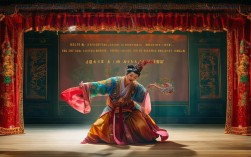

豫剧作为中国最具影响力的地方剧种之一,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的历史底蕴,在中华戏曲文化中占据着重要地位,在众多经典剧目中,《刘墉下南京》以其曲折的剧情、鲜明的人物形象和深刻的正义主题,成为豫剧舞台上久演不衰的代表作,而提及该剧,常与“李东”这一名字紧密相连——他不仅是豫剧界公认的“刘墉”扮演者,更以独特的艺术诠释,让这一清官形象深入人心,本文将从历史原型、剧目内容、艺术特色及文化影响等角度,详细解读豫剧《刘墉下南京》及其与李东的艺术传承。

历史原型与民间演绎:从“刘罗锅”到戏曲舞台的刘墉

刘墉(1719—1804),字崇如,号石庵,清朝政治家、书法家,因其为官清廉、断案如神,民间常称其为“刘罗锅”,历史上的刘墉历任多个要职,曾参与《四库全书》的编纂,在地方任职时以赈灾治水、整顿吏治著称,正史中的刘墉形象多为严肃的官僚,而民间传说则通过艺术加工,将其塑造为“智多星”“清官典范”,这种“历史真实”与“艺术真实”的融合,为戏曲创作提供了丰富素材。

“刘墉下南京”的故事虽无明确史料记载,但源于清代公案小说《施公案》《刘公案》等,这些作品将刘墉置于复杂的官场斗争中,通过他智破冤案、惩治贪官的故事,寄托百姓对正义的向往,豫剧《刘墉下南京》正是在此基础上改编,将历史背景设定在乾隆年间,以南京东巡为线索,围绕“张氏告状”“龙图阁审案”“惩治权贵”等核心情节,展开了一场正义与邪恶的较量。

剧目剧情:智勇双全的清官传奇

豫剧《刘墉下南京》剧情跌宕起伏,既有官场权谋的紧张,又有民间疾苦的温情,更凸显了刘墉“民为邦本”的执政理念,全剧可分为以下几个关键段落:

赴任南京:暗访民情,初露锋芒

刘墉奉旨南下巡查南京,为避免打草惊蛇,他扮作算命先生微服私访,在街头,他偶遇民女张桂兰,其父被当地恶霸“黄天霸”诬陷入狱,家产被夺,张桂兰拦轿喊冤,刘墉从其哭诉中察觉冤情,决定暗中调查,这一段通过“算命摊听诉”“街头劝民”等场景,既展现了刘墉的亲民形象,也为后续剧情埋下伏笔。

龙图审案:智破冤狱,惩治贪官

刘墉以“龙图阁大学士”身份公开审案,黄天霸勾结南京知府,伪造证据,试图蒙混过关,刘墉凭借敏锐的洞察力,从证词漏洞入手,传唤关键证人,并当众展示黄天霸霸占民田、草菅人命的罪证,在公堂之上,他先是晓之以理,动之以情,劝说知府悔改;继而以“铁证如山”震慑黄天霸,最终将其绳之以法,为张桂兰昭雪冤情,这一段的“大堂审案”是全剧高潮,通过豫剧特有的“对口快板”“流水板”唱腔,将刘墉的智慧与正气展现得淋漓尽致。

惩治权贵:不畏强权,伸张正义

黄天霸背后是当朝国舅“马如龙”的撑腰,马如龙依仗权势,在南京横行霸道,百姓敢怒不敢言,刘墉深知此案涉及朝中权贵,仍决心彻查,他设计引马如龙露出马脚,并搜集其“私设税卡、贩卖官盐”等罪证,最终乾隆皇帝下旨,将马如龙革职查办,南京百姓得以安宁,这一情节强化了刘墉“不畏权贵、执法如山”的形象,也体现了“王子犯法与庶民同罪”的朴素法治观念。

安抚民心:青天之名,深入人心

案件结束后,刘墉在南京城张贴告示,安抚百姓,并减免赋税,鼓励农耕,当他离任时,百姓自发相送,高呼“青天大老爷”,这一结尾通过“送别”场景,以豫剧深沉的“慢板”唱腔,抒发了百姓对清官的爱戴,也升华了“为官一任,造福一方”的主题。

豫剧艺术特色:唱腔、表演与人物塑造

豫剧《刘墉下南京》之所以成为经典,离不开其独特的艺术表现力,而李东的演绎更是为该剧注入了灵魂。

唱腔:高亢激越中见细腻

豫剧以“豫西调”“豫东调”两大声腔为主,《刘墉下南京》中,刘墉的唱腔多采用“豫西调”,其特点是音域宽广、苍劲深沉,适合表现人物的沉稳与睿智,在“大堂审案”一场,刘墉的唱段“刘墉坐南京心中沉闷”,通过“导板”“慢板”“二八板”的转换,先以导板抒发对冤案的愤慨,再以慢板分析案情,最后以二八板展现决断,层次分明,情感充沛,李东在演唱时,尤其注重“字正腔圆”,他巧妙运用“擞音”“滑音”等技巧,使唱腔既有豫剧的“刚”,又不失人物的“柔”,尤其是劝诫贪官时的“劝民谣”,唱得语重心长,感人至深。

表演:程式化与生活化的融合

豫剧表演讲究“程式化”,如“甩袖”“捋髯”“瞪眼”等动作,既是人物性格的外化,也是戏曲美学的体现,李东塑造的刘墉,在程式化表演中融入了大量生活化细节:微服私访时的“弯腰驼背”(模仿算命先生)、审案时的“拍案而起”、面对百姓时的“和蔼微笑”,这些动作既符合人物身份,又拉近了与观众的距离,他饰演刘墉“捋髯”时,手指微微颤抖,既表现了人物的思考,也暗示了案件的棘手;而“瞪眼”时,眼神从温和到凌厉的转变,则凸显了“青天”的威严。

人物塑造:智慧与亲民的“清官样本”

与传统戏曲中“高大全”的清官不同,李东塑造的刘墉既有“智多星”的机敏,也有“接地气”的亲民,他会在审案前与衙役闲聊家常,会为张桂兰的遭遇落泪,甚至会“耍小聪明”——故意在公堂上“装糊涂”,引诱黄天霸暴露破绽,这种“人性化”的塑造,让刘墉不再是遥远的“清官符号”,而是仿佛邻家的“智慧长者”,让观众在敬佩其智慧的同时,更感受到其“心系百姓”的赤诚。

经典唱段赏析:豫剧艺术的浓缩

以下是《刘墉下南京》中几段经典唱段的简要分析,展现了豫剧唱腔与剧情的深度融合:

| 唱段名称 | 艺术特色 | |

|---|---|---|

| 《刘墉坐南京心中沉闷》 | 刘墉初到南京,对冤案的忧虑 | 豫西调“慢板”,节奏舒缓,旋律低沉,通过“沉闷”“叹气”等腔调,表现人物内心的沉重。 |

| 《张桂兰哭诉冤情》 | 张桂兰向刘墉哭诉父亲被害经过 | “哭板”与“流水板”结合,唱腔凄婉,节奏由慢到快,将民女的悲愤与无助展现得淋漓尽致。 |

| 《黄天霸你作恶多端》 | 刘墉公堂斥责黄天霸 | “快二八板”,节奏紧凑,字字铿锵,通过“剁字音”增强力度,凸显正义对邪恶的震慑。 |

| 《为官要学包龙图》 | 刘墉劝诫为官者以民为本 | “豫东调”与“豫西调”融合,唱腔开阔明亮,既有传统戏曲的韵味,又富有现代启示意义。 |

文化影响与传承:从舞台到人心的“清官情结”

《刘墉下南京》自诞生以来,便成为豫剧剧团的保留剧目,不仅在全国各地巡演,还被改编成电影、电视剧,影响了数代观众,其文化价值主要体现在三个方面:

一是正义精神的传播,剧中“智破冤案”“惩治贪官”的情节,直观展现了“善有善报、恶有恶报”的朴素价值观,契合了百姓对公平正义的追求,正如老艺人所言:“宁肯三日不吃饭,也要看场刘墉审案。”这种“清官情结”背后,是中华民族对“官清民安”的永恒期盼。

二是豫剧艺术的传承,李东作为该剧的代表演员,通过数十年的舞台实践,形成了独特的“刘墉表演艺术流派”,其弟子们也纷纷将该剧搬上舞台,形成了“一代代传、一代代演”的传承链,该剧的唱腔设计、表演程式,也为豫剧现代戏创作提供了借鉴。

三是历史与现实的对话,在当今社会,《刘墉下南京》所倡导的“为民做主”“廉洁奉公”仍具有现实意义,许多观众表示,看刘墉审案,不仅是欣赏戏曲,更是在感受一种跨越时代的正义力量。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《刘墉下南京》中,刘墉的角色行当是什么?为什么选择这个行当?

A:豫剧《刘墉下南京》中,刘墉的角色行当主要是“文丑”(又称“方巾丑”),有时也会根据演员风格融入“老生”的元素,选择“文丑”行当,是因为刘墉在民间传说中既有清官的威严,又有“智多星”的诙谐与机智,而“文丑”行当擅长表现“文人”的智慧与“小人物”的幽默,既能通过丑角的身段、念白增添喜剧色彩,又能通过唱腔的细腻处理表现人物的深沉,李东在表演时,用“丑步”表现刘墉微服私访时的灵活,用“白口”的方言化处理凸显亲民形象,使人物既“正”又“活”,深受观众喜爱。

Q2:“刘墉下南京”的故事是否有历史依据?戏曲中的刘墉与历史人物有何差异?

A:“刘墉下南京”的故事主要源于民间传说和公案小说,正史中并无明确记载,历史上的刘墉确实曾任江苏学政、江宁府知府等职(江宁即南京),但并无“智破冤案”“惩治国舅”的具体事迹,戏曲中的刘墉与历史人物的主要差异在于:历史上的刘墉以书法和政治才能闻名,性格较为严肃;而戏曲中的刘墉被艺术加工为“智多星”“清官典范”,增加了“断案如神”“诙谐幽默”等虚构元素,甚至融入了其他清官(如包拯、海瑞)的故事特征,这种差异体现了民间艺术“源于历史、高于历史”的创作规律,也是戏曲人物深入人心的重要原因。