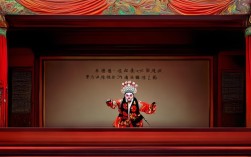

丁至云是20世纪中国京剧舞台上极具影响力的旦角表演艺术家,工青衣,兼演刀马旦,师从“四大名旦”之一的尚小云,深得尚派艺术精髓,以扮相端庄、嗓音清亮、表演细腻著称,代表作有《王宝钏》《贵妃醉酒》《穆桂英挂帅》等,在特殊的历史时期,这位杰出的艺术家也未能逃脱政治运动的冲击,被错误地扣上“反革命”的帽子,经历了人生中最为艰难的阶段。

20世纪60年代中期,“文化大革命”爆发,传统文化和艺术界遭到严重摧残,丁至云因其艺术成就和当时的政治环境,被卷入这场风暴,她所在的单位(原中国京剧院或相关院团)中,有人为迎合极左思潮,罗织罪名,将她塑造为“反革命分子”,主要“罪状”包括:一是“宣扬封建糟粕”,因她长期演出传统剧目,如《王宝钏》中的忠贞节义、《穆桂英挂帅》中的家国情怀,被歪曲为“为封建阶级招魂”;二是“反对革命文艺路线”,因她对当时“样板戏”一统天下的局面有过不同意见,认为京剧艺术应多样化发展,被扣上“抵制革命样板戏”的帽子;三是“历史问题”,她早年在国统区演出时的一些经历被断章取义,诬陷为“与国民党反动派有勾结”,这些指控毫无事实依据,却在高压环境下迅速发酵,导致丁至云被隔离审查、批斗游街,人身自由和艺术尊严被严重践踏。

在被迫害期间,丁至云遭受了巨大的精神和肉体折磨,她被长期关押在狭小的空间里,接受无休止的审讯和批判,演出资料被销毁,艺术生涯被迫中断,更令人痛心的是,她的家人也因此受到牵连,子女在升学、就业中遭遇歧视,尽管如此,丁至云始终没有屈服于不实的指控,她坚持实事求是,在批斗场上从不违心承认自己“反革命”,反而多次为京剧艺术的传承辩护,这种刚正不阿的品格,也让她在困境中赢得了不少同事和群众的暗中同情。

1976年“四人帮”被粉碎后,中国开始拨乱反正,大量历史冤假错案得到平反,丁至云的“反革命”案也在这一过程中被重新审查,经过组织部门的深入调查,确认当年对她的指控纯属诬陷,属于错案,1979年,有关部门正式为她平反,恢复名誉,并安排她重返舞台,此时的丁至云虽已年近六旬,但对京剧艺术的热爱丝毫未减,她积极参与复排传统剧目,收徒传艺,致力于尚派艺术的抢救与传承,为培养京剧新人倾注了大量心血,晚年的她,常常回忆起那段不堪的经历,但更多的是对京剧艺术未来的期许,她常说:“艺术是清白的,历史是公正的,只要能重新站在舞台上,我就心满意足了。”

丁至云的遭遇,是特定历史时期无数艺术家的缩影,她的艺术成就值得永远铭记,而她所蒙受的冤屈和所展现的坚韧品格,也应成为后人反思历史、珍视艺术与法治的深刻镜鉴。

丁至云生平关键事件时间线

| 时间 | 事件概要 |

|---|---|

| 1920年 | 出生于天津,自幼受家庭熏陶喜爱京剧。 |

| 1930年代 | 拜入尚小云门下,成为尚派弟子,开始崭露头角。 |

| 1940-1950年代 | 艺术生涯巅峰期,主演多部传统剧目,与马连良、谭富英等名家合作,享誉南北。 |

| 1966-1976年 | “文革”期间被错误划为“反革命”,遭受迫害,艺术活动中断。 |

| 1979年 | 获得平反,恢复名誉,重返舞台,致力于艺术传承与教学。 |

| 1989年 | 病逝于北京,享年69岁,为后世留下丰富的艺术遗产和宝贵的精神财富。 |

相关问答FAQs

Q1:丁至云被划为“反革命”的具体原因是什么?

A:丁至云在“文革”期间被划为“反革命”,主要源于三方面被歪曲的“罪状”:一是因长期演出传统剧目,被诬为“宣扬封建糟粕”;二是对“样板戏”一统天下的局面有过不同意见,被扣上“抵制革命文艺路线”的帽子;三是早年在国统区演出的经历被断章取义,诬陷为“与国民党反动派有勾结”,这些指控均无事实依据,是极左思潮下政治迫害的产物。

Q2:丁至云平反后,为京剧艺术做了哪些工作?

A:平反后,丁至云积极投身京剧艺术的恢复与传承,她参与复排了《王宝钏》《贵妃醉酒》等传统剧目,让经典重新登上舞台;同时收徒传艺,将尚派艺术的表演精髓、唱腔技巧传授给年轻一代,培养了多名优秀京剧演员;她还整理发表了艺术心得,为研究尚派艺术和京剧旦角发展留下了珍贵资料,晚年致力于京剧艺术的普及与人才培养,贡献卓著。