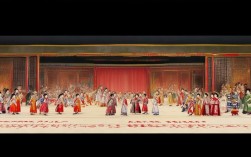

在戏曲艺术中,“马”虽非实体,却是塑造人物、推动情节的重要符号,演员通过程式化的表演,将马的奔腾、嘶鸣、腾跃等动态转化为身段、步法与道具的融合,既展现舞台的写意美学,更传递出角色的精神气质,这种“无马胜有马”的表演智慧,凝结着戏曲艺术对生活的高度提炼与艺术化表达。

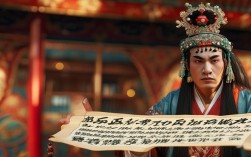

马的戏曲表演,核心在于“以形写神”,演员需以身体为笔,勾勒出骑者的身份、心境与马的动态,常见的“趟马”程式,便是通过一套固定动作组合模拟骑马场景:武生演赵云在长坂坡突围时,双腿微蹲作骑马状,马鞭轻抖,眼神凝视前方,配合“鹞子翻身”“探海”等身段,既表现马的疾驰,又凸显赵云的沉稳;花旦演穆桂英挂帅,则以“碎步圆场”表现马的轻快,马鞭扬起时手腕翻转,带出巾帼英姿;净角演张飞,则用“跨腿”“蹦跳”等夸张动作,配合粗犷的步法,展现战马的烈性与张飞的鲁直,这些动作并非随意为之,而是依据人物性格与剧情需求设计,如武将的“马”需刚劲,文官的“马”需儒雅,反派的“马”则带邪气,人与马的“神”早已在程式中融为一体。

道具的运用是马戏表演的点睛之笔,马鞭虽简,却蕴含万千:演员通过马鞭的晃动方向(如“横鞭示骑”“竖鞭示停”)、力度(轻抖为缓行,猛挥为疾驰)与角度(左倾为左转,右斜为右拐),配合“马蹄声”的锣鼓点(如“急急风”表奔驰,“四击头”表停顿),将马的动态具象化,如京剧《昭君出塞》中,王昭君的马鞭斜挎,步法缓慢,配合低垂的眼神与轻抚马背的动作,既表现路途遥远,又传递出思乡之情;而《三岔口》中的“夜马”则更显精妙,演员在昏暗灯光下以“摸黑趟马”的动作,配合翻滚、躲闪的身段,将黑夜中骑马摸索的紧张感渲染得淋漓尽致,不同剧种对“马”的道具亦有创新:川剧以“竹马”套在腰间,通过身体的摆动模拟马的奔跑,更添灵动;秦腔则用“马灯”挂在马鞍上,通过灯光的闪烁表现夜行,视觉效果独特。

马的戏曲表演还承载着深厚的文化象征,在中国传统文化中,马是忠诚、勇猛、吉祥的化身,戏曲中的“马”自然也成为人物品格的外化,如《岳母刺字》中岳飞的战马,通过“昂首嘶鸣”的动作,暗喻岳飞的精忠报国;《水浒传》中“时迁盗马”一折,通过时迁与马斗智斗勇的诙谐表演,既展现马的灵性,又反衬时迁的机敏,而在神话戏中,马更被赋予神性:如《西游记》中“白龙马”虽少露面,但通过演员“人马合一”的趟马动作,仍能感受到其神骏;八仙戏中的“龙马”则通过腾空翻跃、旋转等高难度动作,营造出仙气缭绕的意境,这些表演不仅服务于剧情,更传递出中国人对“马”的文化认知——它不仅是代步工具,更是精神的伙伴。

不同剧种因地域文化与表演风格的差异,对“马”的塑造也各具特色,下表列举了部分剧种中马戏表演的特点:

| 剧种 | 代表剧目 | 表演特点 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《长坂坡》 | 武生“趟马”刚劲有力,结合“涮腰”“踢腿”等动作,突出赵云的勇猛与马的烈性 | 展现英雄气概与战场紧张感 |

| 豫剧 | 《花木兰》 | 花旦“圆场”步法轻快,马鞭配合“翻身”“鹞子”,体现巾帼不让须眉的飒爽 | 传递女性的坚韧与家国情怀 |

| 川剧 | 《秋江》 | 以“竹马”为道具,通过身体的摆动与眼神的配合,模拟老翁驾船追陈妙常的诙谐 | 富有生活气息与地域特色 |

| 昆曲 | 《长生殿·惊变》 | 文丑“骑马”动作儒雅,步法舒缓,配合水袖翻飞,表现唐明仓皇出逃的狼狈 | 体现宫廷戏的细腻与悲剧性 |

| 粤剧 | 《帝女花》 | 小生“趟马”结合南派武打,马鞭与身段协调,凸显反清复明志士的决绝 | 融入岭南武术元素,凸显刚烈 |

马的戏曲表演,本质是“虚实相生”的舞台哲学,没有真马的舞台,却能让观众看见马的奔腾、听见马的嘶鸣、感受到人与马的羁绊,这正是戏曲艺术的魅力所在——以有限的身体与道具,创造无限的想象空间,让每一个“马”的瞬间,都成为角色灵魂的生动写照。

FAQs

Q1:戏曲中为何不使用真马,而是通过虚拟表演表现骑马?

A:戏曲舞台以“写意”为核心,追求“以少胜多”的艺术效果,真马上台存在安全隐患、训练成本高,且舞台空间有限,难以配合剧情的快速切换,虚拟表演通过程式化动作,既能精准表现马的动态与人物心境,又能给观众留下想象空间,如“趟马”中的“翻山”“涉水”等场景,无需布景,仅凭演员身段与锣鼓点,便能引导观众“脑补”出画面,这是戏曲“虚实结合”美学的典型体现。

Q2:演员如何通过虚拟动作表现马的“受惊”或“疲惫”状态?

A:表现马受惊时,演员会突然收住脚步,身体后仰,马鞭猛地后甩,配合眼神的惊恐与“仓仓仓”的急促锣鼓点,有时还会加入“劈叉”“抢背”等跌扑动作,凸显马的失控与骑者的慌乱;若表现马疲惫,则步法放缓,膝盖微颤,身体前倾,马鞭低垂,眼神疲惫,配合“慢长锤”的舒缓锣鼓,通过身体的细微变化传递马的疲态,让观众感受到“马”的生命感。