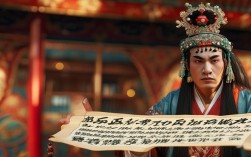

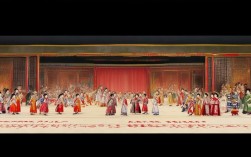

京剧《汉宫惊魂》是传统剧目中展现宫廷伦理与女性担当的经典之作,其剧情围绕东汉班昭续修《汉书》的经历展开,通过细腻的唱腔设计与丰富的伴奏织体,塑造了班昭沉稳坚韧、学识渊博的文人女性形象,剧中的曲谱作为京剧音乐的重要载体,既保留了传统京剧“西皮”“二黄”声腔体系的精髓,又通过特定板式的编排,精准传递了人物内心的波澜与戏剧冲突的张力,以下从唱腔结构、伴奏配置、记谱特点及情感表达等维度,对《汉宫惊魂》的曲谱进行详细解析。

唱腔结构与声腔运用

《汉宫惊魂》的唱腔以“二黄”声腔为核心,辅以“西皮”板式,形成“悲怆中见坚定,沉稳中显才情”的音乐基调,二黄声腔多表现深沉、庄重的情绪,契合班昭作为史官的文人气质;西皮则用于情绪转折处,增强戏剧的流动性。

核心唱段与板式设计

剧中班昭的核心唱段“提起了笔来泪难忍”为【二黄慢板】转【二黄原板】结构,是展现人物内心矛盾的关键。【二黄慢板】以4/4拍记谱,节奏舒缓,每句唱腔多拖腔延展,如“泪难忍”三字,通过“solmi-re-do”的下行旋律,配合“sol”音上的波音装饰,将班昭面对兄长班超病逝、《汉书》未完的悲痛缓缓铺陈,随后转入【二黄原板】(2/4拍),节奏由缓转急,旋律线条趋于紧凑,如“想当年班超投笔去西域”一句,通过“la-sol-mi-re-do”的级进上行,搭配“去”字上的切分节奏,既表现对兄长功绩的追忆,又暗含续书的责任感。

高潮部分“墨痕未干心潮涌”则采用【二黄散板】结构,节拍自由,旋律起伏较大,“心潮涌”三字以“re-mi-sol-la”的跳进进行,辅以“sol”音上的下滑音,模拟哽咽之感,将班昭在悲痛中重拾决心的情绪推向顶点。

行当唱腔特征

班昭属“青衣”行当,唱腔讲究“刚柔并济”:柔体现在用音圆润,共鸣腔体运用充分,如“灯下续书到三更”一句,以“do-re-mi-fa”的平稳旋律,配合“三更”二字的长拖腔,展现其沉静治学的状态;刚则体现在高音区的坚实挺拔,如“留与后世作明证”的“证”字,以“la”的高音收束,气息饱满,凸显其坚定的信念。

伴奏配置与乐器功能

京剧伴奏分“文场”与“武场”,文场以管弦乐为主,武场以打击乐为主,二者协同塑造音乐层次。《汉宫惊魂》的伴奏以“托腔保调”为核心,既服务于唱腔旋律,又通过乐器的对话强化戏剧氛围。

文场乐器与声部配合

文场以京胡为主奏乐器,定弦为“sol-re”,其高亢明亮的音色与青衣唱腔的清亮特质相得益彰,如【二黄慢板】起始,京胡以“do-la-sol-mi”的过门引入,与唱腔“提起了笔来”形成呼应,中段通过“颤音”“打音”技巧模仿人声的哽咽,增强情感表达。

月琴与三弦作为辅助旋律乐器,月琴以“双音轮奏”填充中音区,三弦则以“弹挑”技法强化节奏,三者形成“高音区京胡引领、中音区月琴支撑、低音区三弦铺垫”的立体织体,如“灯下续书到三更”的拖腔中,月琴以“sol-sol-la-la”的重复音型模拟心跳节奏,与京胡的旋律线条交织,营造深夜独处的静谧感。

武场乐器的戏剧功能

武场以板鼓为核心,通过“板”“眼”的击打控制节奏,如【二黄原板】中,板鼓以“大鼓重击+小滚奏”的组合,配合“仓才 仓才 仓才乙才”的锣鼓点,既规整了2/4拍的节拍,又通过“乙才”的弱拍收束,为下一句唱腔的“起腔”铺垫张力。

铙钹与大锣则用于情绪转折处,如“墨痕未干心潮涌”的【散板】前,大锣以“仓——”的长音收尾,配合铙钹的“镲”声,打破之前的平稳节奏,暗示人物内心的剧烈波动。

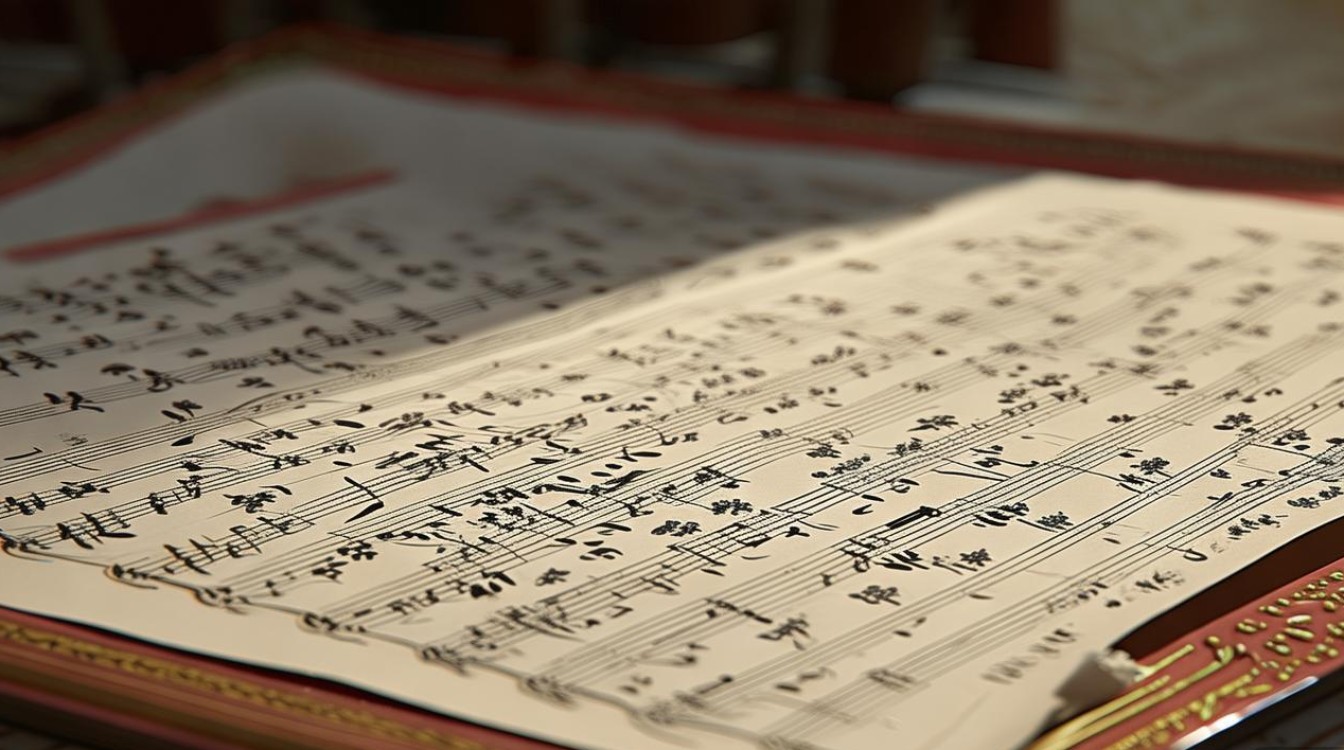

曲谱记谱特点与符号解析

京剧曲谱多采用简谱记谱,结合特定符号标注板式、装饰音及演奏技法,兼具规范性与灵活性。

板眼与节奏符号

板眼是京剧音乐的节拍标记,“板”为强拍,“眼”为弱拍,如【二黄慢板】的4/4拍记为“板 眼 头眼 末眼”,每小节第一拍记“●”(板),第二拍记“○”(中眼),第三、四拍分别记“⊙”“丶”(小眼),演奏时需通过鼓签的轻重区分强弱,确保“慢板”的舒展感。

装饰音与情感符号

装饰音是京剧唱腔“韵味”的关键,常见的符号包括:

- “~”:波音,如“泪”字记“sol~”,表示sol与mi之间的快速颤动,模拟哭泣的哽咽;

- “∧”:滑音,如“心”字记“mi∧do”,表示从mi向下滑至do,表现情绪的低落;

- “﹏”:延长号,如“更”字记“do﹏”,根据情感需要自由延长,通常由鼓师通过手势示意终止。

情感表达与音乐叙事

《汉宫惊魂》的曲谱通过旋律走向、节奏变化与乐器音色的配合,实现了“以乐传情”的叙事功能,班昭回忆兄长班超时,唱腔转为【西皮流水板】(1/4拍),旋律轻快,节奏紧凑,如“班超兄英名传西域”一句,通过“do-re-mi-sol-la-sol”的跳跃进行,搭配京胡的快速“垫指”技巧,展现对兄长的崇敬;而当面对朝廷压力时,唱腔回归【二黄】,低沉的旋律与板鼓的“闷击”结合,凸显其内心的压抑与不屈。

主要唱段及伴奏乐器配置表

| 唱段名称 | 行当 | 板式 | 调式 | 主要伴奏乐器 | 情感表达 |

|---|---|---|---|---|---|

| 提起了笔来泪难忍 | 青衣 | 二黄慢板 | 降B调 | 京胡、月琴、三弦、笛子(间奏) | 悲痛、追忆 |

| 想当年班超投笔去西域 | 青衣 | 二黄原板 | 降B调 | 京胡、月琴、三弦、南胡(中音填充) | 追忆功绩、责任感 |

| 灯下续书到三更 | 青衣 | 二黄垛板 | 降B调 | 京胡、月琴、三弦、琵琶(节奏强化) | 沉静治学、坚定信念 |

| 墨痕未干心潮涌 | 青衣 | 二黄散板 | 降B调 | 京胡(自由散板)、板鼓(引导节奏) | 内心波动、决心重燃 |

相关问答FAQs

Q1:《汉宫惊魂》曲谱中青衣唱腔的“刚柔并济”如何通过旋律设计体现?

A1:青衣唱腔的“柔”主要体现在中低音区的平稳旋律与长拖腔运用,如“灯下续书到三更”一句,以“do-re-mi-fa”的级进下行配合“三更”二字的6拍长音,用音圆润,共鸣饱满,展现沉静状态;“刚”则体现在高音区的坚实音色与跳进旋律,如“留与后世作明证”的“证”字,以“la”高音收束,旋律线条陡峭,气息下沉,凸显坚定信念,装饰音中的波音(“~”)与滑音(“∧”)也增强了柔中带刚的韵味,如“泪”字的波音模拟哽咽中的克制,体现“柔中有骨”的气质。

Q2:京剧曲谱中的“板眼”符号如何影响演奏节奏?

A2:“板眼”是京剧音乐的“骨架”,通过“板”(强拍)、“中眼”(次强拍)、“小眼”(弱拍)的标记规范节奏,二黄原板】的2/4拍记为“板 眼”,每小节第一击板(●),第二击中眼(○),演奏时需确保“板稳眼准”,如“想当年班超投笔去西域”一句,唱腔旋律与“板眼”严格对应,“班”字在板(强拍),“超”字在眼(弱拍),通过板鼓的“仓(板)-才(眼)”击打,既规整节奏,又为拖腔的“弹性”留出空间,散板(无固定板眼)则通过板鼓的“散板引子”与手势控制,允许演奏者根据情感需要自由伸缩,实现“散而不乱”的效果。