齐雯,乌鲁木齐京剧团的领军人物,也是新疆京剧艺术传承与创新的践行者,自幼受家庭熏陶接触京剧,她12岁考入新疆艺术学院京剧班,系统学习旦角表演,师从京剧名家李毓芳、李维康等,主攻梅派、程派,后凭借扎实的功底和独特的艺术领悟力,成为西北地区京剧舞台上备受瞩目的青年演员,在30余年的艺术生涯中,她不仅深耕传统京剧的精髓,更致力于将京剧艺术与新疆地域文化相融合,让“国粹之花”在天山南北绽放出新的生机。

艺术之路:从传统根基到地域融合

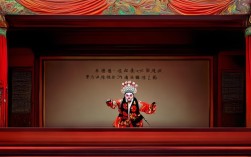

齐雯的京剧之路始于对传统的敬畏,学生时代,她每天坚持数小时的基功训练,从“唱念做打”到“手眼身法步”,一招一式都力求精准,她尤其注重唱腔的打磨,梅派的雍容大方、程派的婉转低回,在她身上既有规范的传承,又融入了个人对人物情感的细腻表达,例如在传统剧目《贵妃醉酒》中,她通过眼神的迷离与水袖的翻飞,将杨贵妃的失意与娇憨刻画得入木三分,被誉为“西北梅派的标杆”。

齐雯并未止步于复刻经典,作为生长在新疆的京剧演员,她始终思考如何让这门源于中原的艺术与多民族文化产生共鸣,2010年后,她开始尝试创排具有新疆特色的京剧剧目,如《丝路花雨·京剧版》《天山情》等,在这些作品中,她大胆融入维吾尔族舞蹈的旋转动作、哈萨克族音乐的旋律元素,甚至在服装设计中加入艾德莱斯绸纹样,例如在《天山情》中,她饰演的哈萨克族少女,既保留了京剧青衣的水袖功,又融入了牧区舞蹈的奔放,让当地观众感受到“京剧也能讲新疆故事”,极大拓宽了京剧的受众群体。

传承与推广:让京剧扎根基层

作为乌鲁木齐京剧团的团长,齐雯深知“传承”二字的重量,她牵头成立“京剧青年研习班”,亲自带教10余名年轻演员,将《四郎探母》《锁麟囊》等经典剧目逐一传授,并鼓励青年演员在传统基础上尝试创新,她还推动“京剧进校园”活动,每年深入乌鲁木齐及周边中小学开展讲座、工作坊,通过互动体验让学生了解京剧的脸谱、服饰和唱腔,累计覆盖学生超万人次,有学生反馈:“以前觉得京剧老气,跟着齐老师学了一段后,才发现里面藏着这么多故事和智慧。”

齐雯带领剧团常年深入基层演出,无论是农牧区的巴扎(集市),还是边防哨所的帐篷,都留下过他们的身影,2023年夏天,剧团在南疆阿克苏地区开展“文化润疆”巡演,齐雯主演《穆桂英挂帅》,当听到台下维吾尔族老人用不太标准的普通话跟着哼唱“捧印”唱段时,她深感“艺术无边界,只要用心,京剧就能走进每个人心里”。

社会影响与荣誉

齐雯的艺术成就与社会贡献,得到了广泛认可,她曾获“中国京剧艺术节表演奖”“新疆维吾尔自治区文艺振兴奖”等多项荣誉,并当选乌鲁木齐市戏剧家协会副主席,由她主演的京剧《天山情》不仅巡演30余场,还入选了“全国优秀舞台艺术作品展演”,成为新疆京剧走向全国的代表作,媒体评价她:“以京剧为桥,连接传统与现代,沟通中原与边疆,是新时代文艺工作者的典范。”

以下为齐雯艺术生涯关键信息概览:

| 项目 | |

|---|---|

| 出生年份 | 1978年 |

| 主攻行当 | 旦角(梅派、程派) |

| 代表剧目 | 《贵妃醉酒》《锁麟囊》《穆桂英挂帅》《天山情》《丝路花雨·京剧版》 |

| 主要成就 | 中国京剧艺术节表演奖、新疆文艺振兴奖,乌鲁木齐京剧团团长 |

| 艺术理念 | “守正创新,让京剧扎根新疆沃土,成为各民族共同的精神财富” |

相关问答FAQs

问:齐雯在推广京剧时,遇到过哪些挑战?她是如何克服的?

答:齐雯曾面临两大挑战:一是当地年轻观众对京剧的“陌生感”,二是传统剧目与地域文化的融合难题,针对前者,她通过“京剧+流行元素”的创新形式,如在校园演出中加入京剧rap、改编流行歌曲为京剧唱段,吸引青少年关注;针对后者,她带领团队深入新疆各地采风,将民族故事、音乐融入京剧创作,让剧目更具本土亲和力,天山情》中,她特意邀请维吾尔族作曲家参与配乐,使京剧唱腔与新疆民歌自然衔接,逐步消除了观众的距离感。

问:齐雯认为京剧在新疆的未来发展需要哪些支持?

答:她认为需要三方面支持:一是政策支持,希望政府加大对京剧创作、巡演和人才培养的投入;二是教育支持,建议将京剧纳入中小学美育课程,从小培养孩子的兴趣;三是传播创新,利用短视频、直播等新媒体平台,让京剧以更年轻化的方式触达大众,她表示:“京剧的生命力在于传承,更在于创新,只要我们不断探索,京剧在新疆一定能焕发新的活力。”