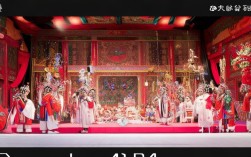

豫剧“四狼探母”是传统杨家将戏码中的经典剧目,以北宋年间宋辽交战为背景,聚焦杨家四子探望母亲佘太君的悲壮故事,将忠孝矛盾、家国情怀与骨肉亲情熔于一炉,成为豫剧舞台上经久不衰的代表作,剧情开篇于金沙滩之战后,杨家将伤亡惨重,四郎杨延辉流落辽国,被萧太后招为驸马,改名木易;五郎杨延昭因伤出家为僧,在五台山修行;六郎杨延景继承父志,镇守边关;七郎杨延嗣则因奸臣陷害早已遇难,佘太君挂帅押送粮草至边境,从辽国降将口中得知四郎下落,悲喜交加,遂命五郎、六郎潜入辽营,与四郎相约,共同探望母亲,辽营内,四郎与母亲、兄弟相认,抱头痛哭,倾诉十五年来思乡之苦与对家族的愧疚,铁镜公主得知丈夫身份后,不顾辽国律法,盗令箭助四郎脱险,萧太后察觉真相,欲斩四郎,佘太君以粮草为饵,拖延时间,最终助四郎与兄弟逃离,全剧在“辞母别妻”的悲怆中落幕,既展现了杨家将“忠君报国”的赤诚,也刻画了“孝亲念家”的人性温度,矛盾冲突尖锐,情感张力十足。

“四狼探母”的成功离不开鲜活的人物塑造,每位角色都因独特的性格与命运而深入人心,通过表格可更清晰地把握核心人物特质:

| 人物 | 身份 | 性格特征 | 经典情节/唱段 |

|---|---|---|---|

| 佘太君 | 杨家统帅,杨母 | 深明大义,坚韧慈爱 | “见儿娘不由人珠泪滚滚”,痛斥四郎忘本 |

| 四郎杨延辉 | 杨家四子,辽国驸马 | 忠孝两难,内疚矛盾 | “叫小番”抒发思乡,“坐宫”与公主对唱 |

| 五郎杨延昭 | 杨家五子,五台山高僧 | 沉稳刚毅,出家不念俗尘 | “五台会兄”劝四郎归宋,“辞朝”表忠心 |

| 六郎杨延景 | 杨家六子,宋军先锋 | 忠勇沉稳,肩负家国 | “辕门斩子”展现铁面,“巡营”显担当 |

| 铁镜公主 | 辽国公主,四郎之妻 | 热情刚烈,敢爱敢恨 | “盗令箭”助夫脱险,“劝夫”表立场 |

豫剧“四狼探母”的艺术魅力,在于对传统程式的创新与地域特色的融合,唱腔上,豫东调的高亢激越与豫西调的悲凉婉转交替运用,如四郎“思母”唱段以豫西调为主,低回婉转,字字泣血;佘太君“训子”时则转为豫东调,铿锵有力,凸显威严,表演程式中,“甩发”“跪步”“抖髯”等技巧被发挥到极致:四郎与母亲相认时,甩发颤抖表现内心挣扎;佘太君年迈体衰,跪步行走每一步都沉重如山,将母子连心的痛感具象化,服饰道具也极具象征意义,四郎身着辽国驸马锦袍与宋将内衬形成“双面”装扮,暗示身份撕裂;佘太君的凤冠霞帔虽已陈旧,却绣着“杨”字暗纹,象征家族荣耀永不褪色,这些艺术处理让历史故事有了鲜活的血肉,也让豫剧的乡土气息与舞台张力相得益彰。

从文化内涵看,“四狼探母”超越了简单的忠孝对立,折射出民间伦理的智慧,在传统儒家语境中,“忠孝难两全”是永恒的困境,而剧目通过“忠以报国,孝以齐家”的调和,给出了理想化答案:四郎最终选择回归宋营,是对“忠”的坚守;而佘太君理解儿子的苦衷,是对“孝”的包容,这种“忠孝一体”的价值观,恰是民间对伦理秩序的朴素追求,杨家将“一门忠烈”的形象,已成为中华民族爱国精神的符号,“探母”情节则让英雄有了儿女情长,拉近了历史人物与当代观众的心理距离——无论时代如何变迁,对亲情、团圆的渴望始终是人类共通的情感共鸣。

FAQs

问题1:“四狼探母”中的“四狼”具体指哪几位杨家将?

解答:“四狼”并非指四位“狼将”,而是民间对杨业四子(四郎杨延辉、五郎杨延昭、六郎杨延景、七郎杨延嗣)的泛称,杨家将戏码中,杨家子弟常以“郎”为序,民间因“郎”与“狼”音近,且杨家将勇猛如狼,故称“四狼”,需注意,传统剧目中七郎早已遇难,此处“四狼”实为四郎、五郎、六郎及虚构或借用的其他杨家子弟,不同版本略有差异。

问题2:豫剧“四狼探母”与京剧《四郎探母》在剧情和唱腔上有何不同?

解答:剧情上,京剧《四郎探母》以四郎为主角,聚焦“盗令箭”“见母”“别妻”个人线,兄弟戏份较少;豫剧“四狼探母”则强化“四狼集体探母”,兄弟相认、共同谋划的集体戏份增多,突出家族群像,唱腔上,京剧以西皮二黄为主,旋律婉转,注重程式化抒情;豫剧融合豫东、豫西调,乡土气息浓,情感表达更直白,如四郎思乡唱段加入豫剧特有的“呛腔”,更具地方感染力。