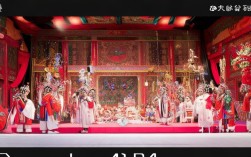

河南豫剧《纪晓岚》作为一部聚焦清代名臣纪晓岚生平事迹的舞台剧,以“铁齿铜牙”的智斗与“忧国忧民”的情怀为主线,在跌宕起伏的剧情中,最终为观众呈现了一个兼具历史厚重感与艺术感染力的大结局,该剧以《四库全书》编纂为核心事件,通过纪晓岚与权臣和珅的周旋、与乾隆皇帝的君臣互动,以及对民生疾苦的关注,构建了一幅清代中期的社会画卷,而大结局则围绕“书成祸伏”与“道义抉择”展开,将人物命运推向高潮。

大结局的序幕从《四库全书》的最终校勘开始,历经十余年,这部凝聚无数文人心血的巨著即将呈御,朝野上下为之振奋,和珅却借此机会暗中发难——他早已在书稿中篡改关键史料,抹去不利于自己的记载,并罗织罪名,诬告纪晓岚“借编书结党营私,私藏禁书”,乾隆帝虽对纪晓岚信任有加,但面对和珅呈上的“铁证”及朝堂党争的压力,不得不下令暂时收缴书稿,将纪晓岚软禁于翰林院,命其闭门思过,这一情节将纪晓岚置于“忠”与“奸”、“君命”与“道义”的两难境地,也为后续高潮埋下伏笔。

软禁期间,纪晓并未沉沦,他凭借过人的记忆力,默写出被篡改的书稿原文,并暗中联络因编书而遭排挤的文人学士,收集和珅贪腐的证据,民间因和珅推行“议罪银”制度而怨声载道,多地百姓因无力缴纳罚银而流离失所,纪晓岚的夫人马氏冒着风险闯入软禁之所,痛陈民间疾苦,更让他意识到“编书”不仅是文化传承,更是民生所系,这一情节深化了纪晓岚“民为邦本”的形象,使其从单纯的“文臣”升华为“心怀天下的士大夫”。

真正的高潮出现在朝堂对峙之日,和珅挟“私藏禁书”之命,要求乾隆严惩纪晓岚,甚至提议销毁部分“悖逆”书稿,纪晓昂首阔步走上殿前,不仅呈上默写出的原稿,当众揭露和珅篡改史实的罪行,更将收集到的和珅贪腐账目、议罪银制度导致民变的数据一一陈列,他慷慨陈词:“《四库全书》乃华夏文脉所系,岂容奸佞以私欲毁之?臣纵有万死,亦不敢负天下读书人,更不敢负黎民百姓!”一番话掷地有声,让乾隆帝意识到和珅的野心与纪晓岚的赤诚,乾隆帝下令严惩和珅一党,恢复纪晓岚官职,并亲自为《四库全书》作序,昭示其“以文载道,以史为鉴”的意义。

大结局的尾声颇具深意:纪晓岚站在翰林院的藏书楼前,望着即将颁行天下的《四库全书》,却对身边的学生叹道:“书可传世,但人心向背方为治国根本,和珅虽倒,但朝堂之上,永远会有新的‘和珅’;唯有让黎民百姓安居乐业,方不负这部书的价值。”这一场景不仅为全剧画上句点,更引发观众对“权力”“文化”“民生”的深思,而马氏带着百姓送来的“万民伞”悄然离去,则暗示了真正的丰碑不在朝堂,而在民心之中。

主要人物结局表

| 人物 | 身份 | 大结局结局 |

|---|---|---|

| 纪晓岚 | 《四库全书》总纂官 | 官复原职,受乾隆嘉奖,继续致力于文化传播,晚年潜心著述,留下《阅微草堂笔记》等著作。 |

| 和珅 | 大学士 | 被乾隆帝革职抄家,后赐死狱中,其党羽尽数铲除,朝堂风气为之一新。 |

| 乾隆帝 | 皇帝 | 认识到和珅专权之害,开始整顿吏治,对《四库全书》的颁行更加重视,开启“乾嘉学派”繁荣。 |

| 马氏 | 纪晓岚夫人 | 助丈夫收集民间证据,后携“万民伞”归隐,成为民间传颂的“贤内助”典范。 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《纪晓岚》与电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》在人物塑造上有何不同?

A1:豫剧《纪晓岚》更侧重纪晓岚作为“文人”与“循吏”的双重身份,通过《四库全书》编纂、民间疾苦等情节,突出其“以文载道”的士大夫情怀,弱化了电视剧中“铁齿铜牙”的喜剧元素,转而强调其刚正不阿与忧国忧民的精神,和珅在豫剧中被塑造为纯粹的“奸佞”形象,缺乏电视剧中亦正亦邪的复杂性,更符合传统戏曲“善恶分明”的审美特征。

Q2:豫剧《纪晓岚》大结局为何选择以“书成”而非“纪晓岚死亡”作为收尾?

A2:这一设计体现了传统戏曲“以文传世”的价值取向。《四库全书》作为纪晓岚毕生心血的象征,其“完书”不仅代表个人成就的巅峰,更象征着文化传承的延续,相较于个人命运的终结,“书成”更能传递“功在当代,利在千秋”的主题,也与剧中“民生为本”的思想呼应——纪晓岚的价值不仅在于智斗奸臣,更在于为后世留下文化瑰宝,这种“不朽”的结局更符合观众对“正面人物”的心理期待,也更具教育意义。