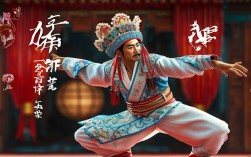

豫剧作为中原文化的瑰宝,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的地域特色,成为中国戏曲的重要剧种之一,在豫剧的发展历程中,无数艺术家以其精湛的技艺和不懈的探索,为这门艺术注入了源源不断的活力。“考红”作为传统豫剧经典剧目,经由豫剧名家牛淑贤的演绎,更成为观众心中难以磨灭的艺术记忆,本文将从剧目源流、剧情梗概、牛淑贤的艺术演绎及其对豫剧的贡献等方面,详细探讨“豫剧考红”与牛淑贤的艺术关联。

“考红”剧目的源流与艺术价值

“考红”是豫剧传统剧目中的经典之作,属“文武带打”的“袍带戏”范畴,其故事雏形可追溯至明清话本与民间传说,不同版本的《考红》在剧情上略有差异,但核心多围绕“忠奸斗争”“身份认同”与“情感纠葛”展开,既体现了传统戏曲“惩恶扬善”的价值取向,又通过复杂的人物关系与跌宕的情节设计,展现出豫剧在叙事与表演上的多样性。

以流传较广的版本为例,剧情大致讲述了:忠臣之后遭奸臣陷害,流落民间,与民间女子相知相恋;后通过科举考试(“考”)中得功名,揭露奸臣阴谋,最终与恋人团圆(“红”),剧中既有“文戏”的细腻情感抒发,如男女主角的定情、离别之苦;也有“武戏”的激烈冲突,如忠臣后代的武艺展示与奸臣爪牙的正面交锋,这种“文武兼备”的特点,既考验演员的唱念做打功底,也为舞台呈现提供了丰富的视觉与听觉层次,成为豫剧演员展示综合能力的“试金石”。

从艺术价值来看,《考红》的剧本结构严谨,人物形象鲜明:忠臣之后正直坚韧,民间女子善良聪慧,奸臣阴险狡诈,性格对比强烈,便于演员通过表演塑造典型人物,其唱腔设计融合了豫剧的【二八板】【流水板】【飞板】等板式,既有慷慨激越的“豫东调”高亢,也有缠绵悱恻的“豫西调”深沉,为演员的情感表达提供了广阔空间,正因如此,《考红》长期以来成为豫剧各流派争相演绎的剧目,也涌现出众多不同风格的表演版本。

牛淑贤与《考红》:艺术个性的完美融合

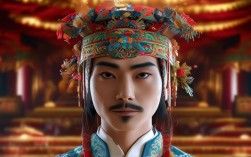

牛淑贤是当代豫剧界的代表性人物,工闺门旦、花旦,师承豫剧名家桑振玉、阎立品等,其表演以“细腻传神、唱做俱佳”著称,尤其擅长塑造聪慧、坚韧、富有反抗精神的古代女性形象,她的艺术生涯中,《考红》是她倾注心血、多次演绎的代表剧目之一,她在剧中饰演的“红”一角(民间女子),既保留了传统剧目的核心情节,又融入了自己对人物的理解与艺术创新,形成了独具特色的“牛派”风格。

(一)人物塑造:从“类型化”到“个性化”的突破

在传统版本的《考红》中,“红”多为“才子佳人”戏中的典型“佳人”形象,性格相对单一,以温柔、痴情为主,牛淑贤在演绎时,并未局限于这一刻板印象,而是深入挖掘人物内心的复杂性:她既表现了“红”对爱情的忠贞与期盼,也通过细节设计强化了她的聪慧与坚韧,在“书生赴考”一折中,牛淑贤通过眼神的微妙变化——从依恋到不舍,再到强忍悲痛的鼓励,将“红”内心的矛盾与力量展现得淋漓尽致;在“揭露奸臣”一折中,她突破了闺门旦“弱不禁风”的固有形象,通过利落的台步、坚定的语气,表现出“红”不畏强权、挺身而出的勇气,使人物从“被动等待者”转变为“主动参与者”,更具现代审美意识。

(二)唱腔艺术:传统板式的创新运用

牛淑贤的唱腔以“甜润、细腻、富有弹性”著称,她在《考红》中的唱段设计,既遵循了豫剧传统板式的规律,又根据人物情感需求进行了创新,在“月下思君”的核心唱段中,她以【慢二八板】为基础,通过“起腔”“行腔”“收腔”的层次处理,将“红”对书生的思念与担忧娓娓道来:起腔时声音轻柔如诉,似月光洒落;行腔中融入豫东调的“花腔”,模拟女子心跳的起伏;收腔时则收束有力,暗示人物内心的坚定,她还借鉴了豫剧其他流派的元素,如在“闻讯中举”一折中,融入【流水板】的明快节奏,通过跳跃的旋律表现“红”的狂喜,使唱腔与情感高度统一,形成了“牛派”唱腔“刚柔并济、情韵兼备”的独特韵味。

(三)表演细节:身段与念白的精准把控

牛淑贤的表演注重“以形传神”,在《考红》中,她的身段设计既符合闺门旦的身份规范,又融入了生活化的细节,使人物更具真实感,在“绣帕寄情”一场中,她手持手帕,通过“捻帕”“翻帕”“抛帕”等动作,配合眼神的流转,将少女的羞涩与期盼展现得栩栩如生;在“面对强权”时,她通过“闪腰”“甩袖”等身段,表现出人物的愤怒与不屈,刚柔并济,极具舞台张力。

念白方面,牛淑贤摒弃了传统戏曲中“韵白”过于刻板的弊端,采用“韵白与京白结合”的方式:在抒情段落使用韵白,保持戏曲的韵律美;在对话场景中融入京白的自然流畅,使台词更贴近生活,增强了人物的真实感与亲和力,与书生对话时,她的念白温柔含蓄;与奸臣爪牙对峙时,则字字铿锵,充满力量,形成了“情、韵、趣”统一的念白风格。

牛淑贤对《考红》的传承与时代意义

牛淑贤对《考红》的演绎,不仅是对传统剧目的简单复刻,更是在继承基础上的创造性转化与创新性发展,她通过自身对人物、唱腔、表演的再创作,使这部传统剧目在当代焕发出新的生命力,也为豫剧的传承与发展提供了重要启示。

牛淑贤的表演强化了《考红》的现实意义,通过塑造“红”这一既传统又现代的女性形象,她传递了“忠贞、勇敢、自强”的精神内核,与当代社会倡导的价值观相契合,使年轻观众更容易产生共鸣,她在艺术上的创新——如唱腔的融合、身段的简化、念白的生活化——打破了传统戏曲“程式化”的束缚,为豫剧的现代化探索提供了实践样本,牛淑贤通过舞台演出、影视录制、教学传承等多种方式,使《考红》得以广泛传播,培养了更多年轻观众与演员,为豫剧的“活态传承”做出了重要贡献。

牛淑贤在《考红》中的表演艺术特色解析

| 艺术维度 | 具体表现 | 代表片段/唱段举例 |

|---|---|---|

| 人物塑造 | 突破“类型化”佳人形象,融合聪慧、坚韧、勇敢等特质,赋予人物现代审美意识 | “揭露奸臣”一折中,利落台步与坚定语气展现反抗精神 |

| 唱腔艺术 | 以【慢二八板】【流水板】为基础,融合豫东调“花腔”与豫西调“深沉”,形成刚柔并济的风格 | “月下思君”中【慢二八板】的层次化处理 |

| 身段表演 | 结合闺门旦规范身段与生活化细节,通过“捻帕”“闪腰”等动作增强真实感与舞台张力 | “绣帕寄情”中手帕动作与眼神的配合 |

| 念白设计 | 韵白与京白结合,抒情段落保持韵律美,对话场景自然流畅,增强人物亲和力 | 与书生对话时温柔含蓄的念白,与奸臣对峙时铿锵有力的台词 |

相关问答FAQs

Q1:《考红》与豫剧传统剧目《拷红》有何区别?

A:《考红》与《拷红》虽名称相近,但剧情、人物与主题完全不同。《拷红》是《西厢记》中的经典片段,讲述红娘为崔莺莺与张生传递书信后,机智应对老夫人拷问的故事,核心是“反封建礼教”与“机智反抗”,主角为红娘(丫鬟形象);而《考红》多围绕“忠奸斗争”与“科举团圆”展开,主角是忠臣之后与民间女子,主题侧重“忠义”与“爱情”,属于“袍带戏”范畴,两者在唱腔风格、表演侧重上也有差异:《拷红》以红娘的机敏活泼为主,唱腔轻快;《考红》则因涉及文武戏,唱腔与表演更为丰富多元。

Q2:牛淑贤在《考红》中的表演对豫剧传承有何启示?

A:牛淑贤在《考红》中的表演为豫剧传承提供了三方面启示:一是“守正创新”,在保留传统剧目核心情节与板式的基础上,通过人物塑造、唱腔设计的创新,使经典剧目符合当代审美;二是“以情动人”,注重人物内心情感的挖掘,通过细腻的表演引发观众共鸣,避免“重技巧轻情感”的倾向;三是“多元传播”,结合舞台演出、影视、教学等方式扩大剧目影响力,吸引年轻观众参与,实现“活态传承”,她的实践证明,传统戏曲的传承并非一成不变,而是在尊重传统的基础上,与时俱进,才能永葆艺术生命力。