在河南豫剧的璀璨星河中,王惠的名字如同一颗温润而明亮的星辰,以其深厚的艺术造诣和不懈的传承努力,照亮了豫剧舞台的当代之路,而那些记录她艺术生涯的照片,不仅是瞬间的定格,更是豫剧艺术精神与时代风貌的生动载体,承载着戏迷对经典的记忆,也诉说着一位豫剧人对传统的坚守与创新。

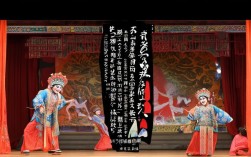

王惠的舞台艺术照片,首先展现的是她对豫剧常派艺术的深刻传承与精准诠释,作为常香玉大师的亲传弟子,她的一招一式、一颦一笑都浸润着常派艺术的精髓,在《大祭桩》的经典剧照中,她饰演的黄桂英身着素衣,跪于坟前,眼神中交织着悲愤、委屈与坚毅,手指微颤间仿佛能感受到角色的肝肠寸断,这张照片不仅捕捉了她“哭坟”一场戏中“抢背”“僵尸”等高难度动作的惊险,更通过光影勾勒出她将豫剧“唱、念、做、打”融为一体的深厚功底——唱腔如泣如诉,身段柔中带刚,将黄桂英的忠贞与刚烈刻画得入木三分,而《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”选段照片,则英气勃发:她身着戎装,腰佩长剑,眼神坚定,举手投足间既有花木兰替父从军的飒爽,又不失女性角色的细腻,让“谁说女子不如男”的经典唱段通过视觉形象更具感染力,这些舞台照片,不仅是王惠个人艺术成就的见证,更是常派艺术在当代舞台鲜活延续的缩影。

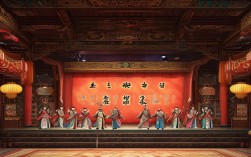

除了舞台形象的经典瞬间,王惠的教学与传承照片同样动人,作为河南豫剧院院长,她始终将“传帮带”作为己任,照片中既有她与学生同台演出的温馨场景,也有她在后台手把手指导青年演员的专注神情,一张某次“豫剧进校园”活动中,她蹲下身为孩子比划兰花指的照片尤为令人动容:她眼神温柔,手势标准,将复杂的戏曲程式简化为孩子们能理解的语言,让豫剧艺术的种子在年轻心中悄然发芽,还有她与恩师常香玉的珍贵合影,照片中年轻的王惠依偎在常大师身旁,眼神中满是敬仰与坚定,这张照片不仅记录了师徒情谊,更象征着豫剧艺术薪火相传的责任与使命,这些照片超越了个人艺术范畴,成为豫剧传承链条上不可或缺的视觉注脚。

生活中的王惠,则通过另一组照片展现出戏外的人文温度,她常在社交平台分享练功、练声的日常:清晨的练功房里,她对镜练习身段,汗水浸湿衣衫却眼神专注;排练间隙,她与同事们围坐一起讨论剧本,脸上带着轻松的笑容;甚至在后台化妆时,她也会细心为年轻演员整理头饰,眼神中满是长者的慈爱,这些照片打破了舞台上的“距离感”,让人们看到一位豫剧人对艺术的极致追求与对同行的真诚相待,也让“戏比天大,艺无止境”的信念有了更具体的温度。

以下是王惠部分代表作品及经典照片的梳理:

| 作品名称 | 扮演角色 | 经典照片场景 | 艺术特色体现 |

|---|---|---|---|

| 《大祭桩》 | 黄桂英 | 哭坟场景,“抢背”动作瞬间 | 唱腔悲怆,身段刚柔并济,情感爆发力强 |

| 《花木兰》 | 花木兰 | “刘大哥讲话理太偏”亮相 | 英气飒爽,嗓音高亢,将巾帼气概与女性柔美结合 |

| 《红珠女》 | 红珠女 | 剑舞身段展示 | 武戏文唱,身段轻盈灵动,展现扎实的武旦功底 |

| 《黑娃还妻》 | 李大脚 | 市井生活互动场景 | 表演质朴自然,贴近生活,体现豫剧的民间性 |

相关问答FAQs

Q1:王惠作为常派传人,她在传承常派艺术时有哪些独特做法?

A1:王惠在传承常派艺术时,既注重“形似”——严格遵循常派唱腔的“刚健明亮、质朴深沉”和身段的“稳、准、狠、洁、精、美”,更追求“神似”,她强调“以情带声”,认为技术是为情感服务的,因此在教学中常引导学生深入理解角色内心,而非单纯模仿动作,她结合当代审美对传统剧目进行适度改编,如优化舞台节奏、增强音乐层次,让常派艺术在保留精髓的同时更易被年轻观众接受,她还推动“豫剧进校园”“名家工作室”等工程,通过系统教学与实践活动,让常派艺术从舞台走向更广阔的天地。

Q2:王惠的舞台照片中,哪一张最能体现她对豫剧创新的探索?为什么?

A2:在《新版白蛇传》中“水漫金山”一场的照片最具代表性,这张照片突破了传统戏曲舞台的平面构图,运用现代舞台技术营造出波涛汹涌的视觉效果,王惠饰演的白素贞身着改良的白色鱼鳞甲,既有传统戏服的纹样之美,又融入了现代剪裁,更显飘逸灵动,她在高台上的“倒僵尸”动作配合灯光烟雾,将传统绝技与科技元素结合,既保留了豫武戏的惊险刺激,又呈现出更具冲击力的视觉美感,这张照片不仅是她个人艺术创新的缩影,更体现了豫剧艺术在守正基础上的与时俱进,为传统戏曲的现代化探索提供了生动范本。