《墙头记》是豫剧传统经典剧目,以生动的民间故事和深刻的人性刻画著称,自诞生以来便广受戏迷喜爱,成为豫剧舞台上久演不衰的“伦理戏”代表作,该剧通过一个普通家庭的悲欢离合,折射出传统孝道观念的扭曲与回归,既有对人性自私的辛辣讽刺,也有对家庭温情的深情呼唤,其艺术魅力跨越时代,至今仍能引发观众强烈共鸣。

剧情围绕老木匠张木匠的晚年遭遇展开,张木匠早年丧妻,含辛茹苦将两个儿子大乖和二乖抚养成人,儿子成家后,却因妻子挑唆,对父亲极尽薄情,不仅不赡养老人,反而互相推诿,甚至以“分家”为由将父亲赶出家门,孤苦无依的张木匠幸得邻居王银匠同情,王银匠心生一计,假称张木匠意外获得一笔“外财”,并设计让张木匠假装“变卖家产、装病而亡”,以此试探两个儿子的真面目,贪财的大乖和二乖听闻父亲“死讯”,立刻争相“尽孝”,不仅为父亲大办丧事,更在灵前哭得声嘶力竭,只为争夺所谓的“遗产”,当张木匠从“棺材”中坐起,揭露真相后,两个儿子顿时面面相觑,羞愧难当,在王银匠的劝解和乡亲们的指责下,大乖和二乖幡然悔悟,承诺好好赡养父亲,家庭重归和睦。

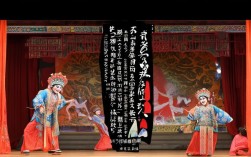

剧中人物形象鲜明,极具代表性,张木匠作为传统劳动人民的缩影,一生勤劳善良,却遭遇晚年凄凉,他的“装死”既是无奈之举,也是对儿子们的一次“灵魂拷问”,演员通过苍老的唱腔和朴实的身段,将老者的悲愤与智慧演绎得淋漓尽致,大乖和二乖则是“不孝子”的典型,他们自私虚伪,对父亲毫无亲情,却在利益面前暴露本性,其夸张的表演和市侩的语言,既令人发笑,又引人深思,王银匠作为“旁观者清”的邻家大哥,热心善良、足智多谋,他的“计策”推动剧情发展,也象征着民间朴素的正义观,大乖妻和二乖妻作为“幕后推手”,尖酸刻薄、挑拨离间,其泼辣的表演为戏剧增添了强烈的冲突感。

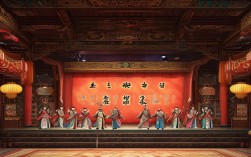

在艺术表现上,《墙头记》充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的综合魅力,唱腔设计上,以豫剧祥符调为基础,融合豫东调的高亢与豫西调的婉转,张木匠的唱段如“张木匠站墙头泪流满面”,苍凉悲怆,字字泣血;大乖、二乖的“尽孝”唱段则夸张滑稽,讽刺意味十足,表演程式上,既有传统戏曲的身段规范,又有贴近生活的细节处理,如张木匠佝偻着背、拄着拐杖的蹒跚步态,大乖、二乖争抢“遗产”时的丑态百出,都极具舞台感染力,语言风格上,全剧采用河南方言,质朴幽默,充满生活气息,如“爹死了,咱就能分家产了”“谁孝顺谁多分”等台词,直白中见深刻,让观众在笑声中体会孝道的真谛。

该剧的经典之处还在于其对“孝道”主题的深刻反思,在中国传统文化中,“孝”是家庭伦理的核心,但《墙头记》并未简单说教,而是通过一个极端的故事,揭示出“孝”不应是利益交换,而应是发自内心的情感,张木匠的“装死”,实则是用一种极端的方式唤醒儿子们的良知,也警示世人:亲情一旦被利益裹挟,终将酿成悲剧,而大乖、二乖的悔改,则传递出“浪子回头金不换”的希望,体现了传统戏曲“惩恶扬善”的教化功能。

为更直观呈现《墙头记》的核心内容,可整理关键信息如下:

| 类别 | 内容 |

|---|---|

| 剧情脉络 | 张木匠遭子媳虐待→王银匠设“装死计”→大乖二乖争“遗产”→真相揭露→子媳悔改 |

| 主要人物 | 张木匠(勤劳善良、智慧老者)、大乖/二乖(自私虚伪、幡然悔悟)、王银匠(热心足智) |

| 经典唱段 | 张木匠“站墙头诉苦”(悲怆)、大乖二乖“灵前哭爹”(讽刺)、王银匠“劝孝”(劝善) |

| 主题思想 | 批判不孝行为,呼唤亲情回归,强调孝道应发自内心而非利益驱动 |

| 艺术特色 | 豫剧唱腔融合、方言对白、生活化表演、讽刺与温情并重 |

相关问答FAQs

Q:《墙头记》的创作背景是什么?它与传统孝道故事有何不同?

A:《墙头记》取材于民间传说,在清代已以地方戏形式流传,后经豫剧艺人不断改编完善,最终形成经典版本,与传统“二十四孝”等宣扬“愚孝”的故事不同,《墙头记》更注重对人性的真实刻画:它既不回避子女不孝的现实问题,也通过“装死计”展现父亲的智慧,而非单方面要求子女无条件顺从,剧中张木匠的反抗与王银匠的调解,体现了民间对“孝道”的辩证理解——孝道应是双向的情感责任,而非单方面的道德压迫,这种现实主义的叙事视角,使其超越了传统伦理戏的说教感,更具思想深度。

Q:现代观众为何仍会被《墙头记》打动?它对当代家庭有何启示?

A:尽管时代变迁,但《墙头记》中反映的家庭伦理问题仍具现实意义,现代社会中,部分家庭存在子女因工作压力、利益分配等问题忽视老人赡养的现象,这与剧中大乖、二乖的“推诿式不孝”有相似之处,该剧通过极端化的戏剧冲突,让观众直观感受到“亲情至上”的道理:当张木匠从“棺材”中坐起,儿子们的虚伪与悔改,本质上是对人性中“贪欲”与“良知”的拷问,它启示当代观众:赡养老人不仅是法律义务,更是情感的回归;家庭和睦不应依赖外部“计策”,而需成员间相互理解、真心付出,这种对家庭温情的呼唤,跨越时空,始终能触动人心最柔软的部分。