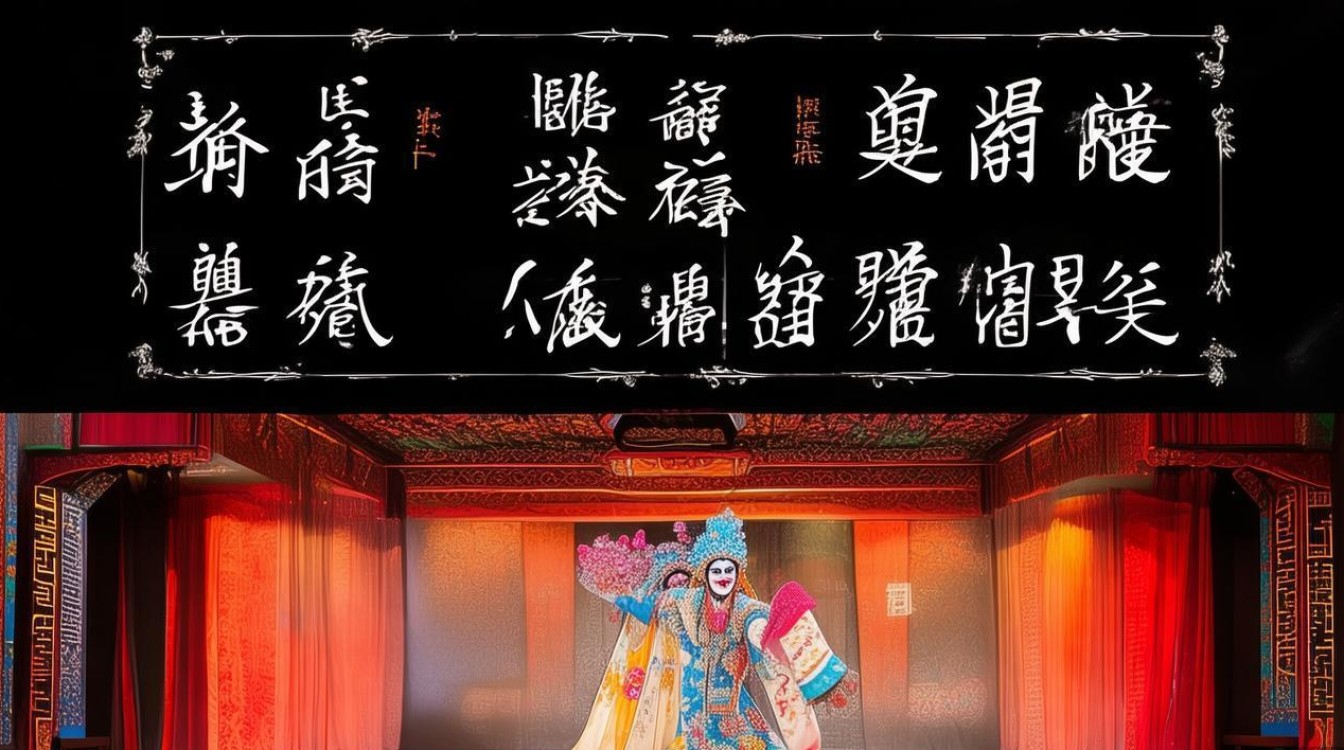

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其高亢激越、质朴豪放的风格深受观众喜爱,而其中的丑角艺术更是以其独特的幽默智慧与深刻人文内涵,成为豫剧艺术宝库中不可或缺的组成部分,丑戏在豫剧中并非单纯的“插科打诨”,而是通过夸张的表演、诙谐的语言和鲜活的人物塑造,既调节舞台节奏,又折射社会百态,兼具娱乐性与批判性,是民间智慧与艺术高度融合的结晶。

从行当划分来看,豫剧丑角主要分为文丑和武丑两大类,文丑又可根据身份、年龄、性格细分为方巾丑、褶子丑、老丑、茶衣丑等,每一类都有其独特的表演程式和人物定位,方巾丑多扮演有身份的文人或官员,如《唐知县审诰命》中的唐成,头戴方巾,身着褶子,通过“蹉步”“甩袖”等动作展现其外憨内智、不畏权贵的性格;褶子丑则多演市井小民或落魄文人,如《卷席筒》中的苍娃,身着打补丁的褶子,以“矮子步”“挤眉弄眼”的滑稽动作和方言化的念白,塑造出善良仗义、机敏诙谐的贫苦少年形象;老丑常饰演年迈的老者,如《墙头记》中的张怪,通过颤巍巍的步态和略带沙哑的唱腔,表现出老年人的糊涂与无奈;茶衣丑则多为仆役、工匠等底层劳动者,如《七品芝麻官》中的唐成家丁,穿着短衣,动作利落,语言通俗,以插科打诨推动剧情发展,武丑则以武打见长,如《三岔口》中的刘利华,翻扑跌打、身手矫健,在紧张激烈的武戏中融入幽默元素,形成“武戏文唱”的独特风格。

豫剧丑戏的艺术特色,首先体现在“寓庄于谐”的审美追求上,丑角的表演并非低俗的搞笑,而是通过夸张变形的生活化动作,揭示人物内心的真实情感和社会现象的本质,卷席筒》中苍娃为替嫂顶罪,在公堂上装疯卖傻,以“打牙祭”“啃骨头”等滑稽动作掩饰内心的紧张与委屈,最终在关键时刻说出真相,既让观众捧腹,又凸显其舍己为人的高尚品质,丑角的念白极具地方特色,多采用河南方言中的俚语、歇后语,甚至夹杂着“土语”“俏皮话”,生动鲜活,充满生活气息,如《七品芝麻官》中唐成的一句“当官不为民做主,不如回家卖红薯”,用质朴的语言道出了为官之道,成为经典台词,丑角的唱腔灵活多变,常在豫剧的“二八板”“慢板”基础上加入花腔,或借鉴民歌、小调的旋律,形成诙谐幽默的“丑调”,如《花为媒》中张家丑角的唱段,节奏明快,跳跃性强,极具感染力。

在代表剧目方面,豫剧丑戏留下了大量经典作品,塑造了众多深入人心的丑角形象,以下是部分代表性剧目及丑角角色的简要梳理:

| 剧目名称 | 主要丑角角色 | 人物身份 | 剧情简介 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|---|

| 《卷席筒》 | 苍娃 | 贫苦少年 | 为替嫂顶罪,公堂装疯,最终洗清冤屈。 | 以喜剧手法展现底层人民的善良与智慧,唱腔“苍娃调”流传至今。 |

| 《七品芝麻官》 | 唐成 | 县令 | 不畏权贵,智斗诰命夫人,为平民伸张正义。 | 塑造“当官不为民做主”的清官形象,表演上融合文丑与方巾丑特点,影响深远。 |

| 《唐知县审诰命》 | 唐成 | 河南内黄知县 | 审理诰命夫人一案,以“民为贵”的信念对抗权贵。 | 突出丑角的“智”与“勇”,体现豫剧“惩恶扬善”的传统主题。 |

| 《墙头记》 | 张怪 | 贫苦老汉 | 被两个儿子嫌弃,装疯“死而复生”,最终感化儿子。 | 讽刺不孝之子,展现老年困境,表演以“老丑”的颤步、苦笑见长。 |

| 《花为媒》 | 张五 | 媒婆 | 为贾俊英与王俊卿牵线搭桥,以夸张的媒婆形象推动剧情。 | “丑旦”表演的代表作,念白诙谐,动作妩媚,展现市井人物的鲜活生命力。 |

豫剧丑角的表演技巧丰富多样,既有程式化的身段动作,也有即兴发挥的“活”表演,在身段上,丑角常用“矮子步”(双腿弯曲,重心下沉)、“跳鬼”(双脚并拢轻跳)、“摔僵尸”(突然倒地,动作夸张)等动作,制造喜剧效果;在表情上,通过“挤眉弄眼”“歪嘴吐舌”等夸张的面部表情,刻画人物的狡黠、憨厚或滑稽;在念白上,讲究“抑扬顿挫”“气口”的运用,有时会突然拔高音调,有时又会压低声音,形成强烈的节奏感,丑角还擅长“插科打诨”,即根据剧情需要即兴加入一些与主题相关的笑料,但这种“打诨”并非脱离剧情的胡闹,而是服务于人物塑造和主题表达,如《卷席筒》中苍娃在公堂上的“装疯”,看似滑稽,实则是保护自己和揭露真相的策略。

从文化内涵来看,豫剧丑戏承载了中原地区民众的生活智慧与价值观念,丑角多为底层小人物,他们的故事往往反映了普通民众的喜怒哀乐,如《卷席筒》中对贫苦人民的同情,《七品芝麻官》中对权贵的讽刺,《墙头记》中对家庭伦理的反思,这些剧目通过丑角的视角,以轻松幽默的方式揭示社会矛盾,传递“善恶有报”“忠孝节义”等传统价值观,具有深刻的教育意义,丑戏也是民间语言艺术的集大成者,大量的方言、俚语、歇后语在丑角的念白和唱腔中得到展现,保留了中原地区独特的语言风貌。

在当代传承与发展中,豫剧丑戏面临着新的机遇与挑战,随着国家对传统文化的重视,豫剧丑戏作为非物质文化遗产的重要组成部分,得到了更多保护和传承的机会,许多剧团通过进校园、下基层等方式,让年轻观众了解丑角艺术的魅力;在多元文化的冲击下,如何让古老的丑戏适应现代观众的审美需求,成为传承者需要思考的问题,近年来,一些豫剧工作者尝试在传统丑戏的基础上进行创新,如融入现代音乐元素、改编现代题材剧目、运用多媒体技术增强舞台表现力等,使豫剧丑戏焕发出新的生机。

相关问答FAQs

Q1:豫剧丑戏中的“方巾丑”和“褶子丑”有什么区别?

A1:“方巾丑”和“褶子丑”同属豫剧文丑,但身份、性格和表演风格有明显区别。“方巾丑”多扮演有身份的文人、官员或乡绅,头戴方巾(或员外巾),身着褶子(或道袍),表演讲究“稳”,动作幅度较小,注重眼神和表情的细腻变化,性格多为外憨内智、正直或迂腐,如《唐知县审诰命》中的唐成;“褶子丑”则多演市井小民、落魄文人或贫苦百姓,身着打补丁的褶子或短衣,表演讲究“活”,动作夸张幅度大,常用“矮子步”“挤眉弄眼”等滑稽动作,语言通俗诙谐,性格多为机敏、善良或油滑,如《卷席筒》中的苍娃,方巾丑“雅中有趣”,褶子丑“俗中见智”。

Q2:为什么说豫剧丑戏“寓庄于谐”?请举例说明。

A2:“寓庄于谐”是豫剧丑戏的核心艺术特征,即通过诙谐幽默的“谐”的形式,表达严肃深刻的“庄”的主题,七品芝麻官》中,唐成作为芝麻大的小官,面对诰命夫人的权势威胁,没有直接对抗,而是用“装疯卖傻”“打官腔”等滑稽手段周旋,看似搞笑,实则暗含“以小博大”的智慧;最终在公堂上揭露诰命夫人的罪行,传递了“官职大小不重要,为民做主才是根本”的严肃主题,再如《卷席筒》中,苍娃为替嫂顶罪,在公堂上啃骨头、打牙祭,动作滑稽,语言粗俗,但背后是对亲情和正义的坚守,让观众在笑声中感受到人性的温暖与力量,这种“笑中带泪,乐中有思”的艺术效果,正是丑戏“寓庄于谐”的体现。