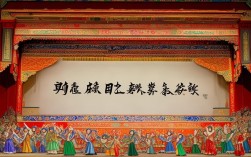

豫剧,又称河南梆子,是中原大地上最具代表性的地方戏曲剧种,以高亢激越的唱腔、质朴生动的表演,承载着河南人民的情感与记忆,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录,作为河南文化的“活化石”,豫剧的“全场大全”不仅是一段段经典唱段的集合,更是一部部浓缩中原历史、民俗与精神的长卷,从帝王将相的传奇到市井小民的悲欢,从千年古韵的传承到时代新声的唱响,共同构成了豫剧艺术的壮阔图景。

经典豫剧剧目如同璀璨星辰,照亮了戏曲舞台,以下是部分代表性全场剧目的概览:

| 剧目名称 | 剧情简介 | 经典唱段 |

|---|---|---|

| 《穆桂英挂帅》 | 北宋年间,穆桂英虽已年过半百,仍挂帅出征,大破辽军,展现巾帼英雄气概。 | “辕门外三声炮如同雷震,天波府里走出来我保国臣。” |

| 《花木兰》 | 北朝民歌《木兰辞》改编,花木兰女扮男装,替父从军,十二年征战凯旋,还原忠孝节义。 | “刘大哥讲话理太偏,谁说女子享清闲,男子打仗到边关,女子纺织在家园。” |

| 《朝阳沟》 | 现代戏经典,城市青年银环扎根农村,与恋人栓宝在朝阳沟经历思想转变与劳动考验。 | “祖国的大地到处是家,走到哪里哪里就是我的家。” |

| 《秦香莲》 | 民间传说故事,秦香莲携子上京寻夫,遭陈世美负义,最终包公秉公执法,沉冤得雪。 | “见皇姑把我的苦胆说破,板子打在了陈世美的身上。” |

| 《七品芝麻官》 | 清代县官唐成虽官微职小,却不畏权贵,智斗诰命夫人,为百姓伸张正义。 | “当官不为民做主,不如回家种红薯。” |

| 《五女拜寿》 | 明代官宦之家,因家庭变故,五女在不同境遇中展现亲情与道义,悲欢离合中见真情。 | “大姐在家苦守节,二姐赶路泪不干。” |

豫剧的艺术魅力,源于其独特的声腔体系与表演风格,唱腔上,以“梆子腔”为基础,分“豫东调”“豫西调”“祥符调”“沙河调”四大流派,豫东调高亢激越,如黄河奔腾;豫西调深沉浑厚,似嵩岳巍峨,常通过真假声转换、滑音、甩腔等技巧,塑造出鲜明的人物形象,表演上,讲究“唱、念、做、打”的有机融合,既有程式化的“生、旦、净、丑”行当划分,又融入中原民间舞蹈、武术元素,如《花木兰》中的“趟马”展现战场英姿,《七品芝麻官》中的“矮子步”凸显小人物的机敏,伴奏乐器以板胡为主奏,辅以梆子、锣鼓、笙笛,节奏明快,气势磅礴,营造出或慷慨激昂、或婉转缠绵的舞台氛围。

豫剧的传承与发展,离不开一代代艺术家的坚守与创新,从“豫剧皇后”常香玉创立的常派(“常派艺术”以“大气磅礴、刚健清新”著称,代表作《花木兰》《穆桂英挂帅》),到陈素真的陈派(“豫剧第一旦”,唱腔委婉细腻,表演细腻传神),唐喜成的唐派(“唐派红脸”,开创豫剧净行新声腔),再到牛淑贤、小香玉等当代名家,他们在继承传统的基础上,不断探索现代戏、新编历史剧的创作,让豫剧从田间地头走向全国舞台,甚至走出国门,成为中原文化走向世界的“金色名片”。

豫剧的“全场大全”早已超越了剧目的简单叠加,它既是河南人民的精神家园,也是中国戏曲宝库中的瑰宝,从乡村戏台的草台班子到城市剧场的专业演出,从老一辈戏迷的坚守到年轻观众的“破圈”喜爱,豫剧正以更加多元的姿态,续写着属于中原大地的文化传奇。

FAQs

Q1:豫剧和河南梆子有什么区别?

A:豫剧曾被称为“河南梆子”“河南讴”等,是同一剧种在不同历史时期的称呼,1950年代,为统一剧种名称,正式定名为“豫剧”,既保留了“河南梆子”的核心声腔特点,又体现了其作为中原代表性剧种的文化定位,二者本质上是同一戏曲艺术的不同称谓。

Q2:初学者如何欣赏豫剧?

A:初学者可从“经典剧目入门+唱腔特点关注+表演细节观察”三步入手,先选择《花木兰》《穆桂英挂帅》等情节生动、唱段熟悉的剧目,感受故事魅力;再留意唱腔中的“梆子味”,如豫东调的“炸音”表现激昂情绪,豫西调的“含腔”展现婉转情感;最后观察演员的身段、眼神,如“水袖功”表现情绪,“翎子功”凸显人物性格,逐步体会豫剧“以歌舞演故事”的独特艺术魅力。