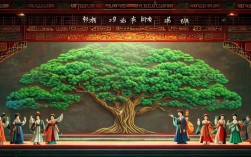

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,发源于河南中原地区,以深厚的历史底蕴、鲜明的地域特色和丰富的艺术表现力,成为中原文化的重要载体,豫东调作为豫剧的两大流派之一(另一为豫西调),以其高亢激越、明快豪放的唱腔风格,在豫剧艺术中独树一帜,而“索文化”作为渗透在豫东调艺术肌理中的精神内核,不仅体现在唱腔技巧的“索”与“寻”,更蕴含着剧目叙事中对人性、伦理、命运的探索与叩问,构成了豫东调独特的文化标识。

豫东调的历史渊源与地域文化底色

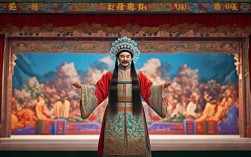

豫东调形成于清代中后期的豫东地区(今商丘、开封、周口一带),地处黄淮平原,是中原文化与齐鲁文化、楚文化的交汇地带,这片土地自古为兵家必争之地,深受黄河文化“坚韧不拔、百折不挠”的精神浸染,同时也因商业繁荣(如商丘为古代商都)、民俗活跃,形成了刚健直爽、乐观向上的民风,这种地域文化直接影响了豫东调的艺术气质:唱腔上追求“大腔大口”,音域宽广,多用假声(“二本腔”)和甩腔,如豫东调代表人物唐喜成的“唐派”唱腔,既有“脑后音”的浑厚,又有“炸音”的激越,恰似黄淮大地上呼啸的风声;表演上注重“以形传神”,身段大开大合,如《穆桂英挂帅》中的“穆柯寨”一折,穆桂英的英武气概通过利落的台步、凌厉的眼神展现,充满了力量感。

豫东调的剧目多取材于历史演义、民间传说,如《花木兰》《穆桂英挂帅》《打金枝》等,这些故事往往以“忠孝节义”为核心,通过人物的“寻索”行动(如花木兰替父从军的“寻孝”,穆桂英挂帅的“寻忠”)推动情节,既传递了传统伦理观念,也暗含个体对生命价值的探索,这种“索”的叙事逻辑,与豫东调的唱腔技巧相互呼应,共同构成了“索文化”的一体两面。

豫东调的艺术特征与“索”的技巧表达

豫东调的“索文化”首先体现在唱腔技巧的“索”与“磨”上,老艺人常说:“唱戏三分唱,七分磨”,这里的“磨”即是对唱腔细节的反复索求,豫东调的唱腔以“真声吐字,假声行腔”为基本原则,要求演员在真假声转换中做到“无痕衔接”,这一过程需要长期索求气息的控制力,豫东调的“嗨腔”是其标志性唱腔,多用于表达激愤或高亢的情绪,演员需通过胸腔共鸣与头腔共鸣的配合,将声音“抛”出去,如同“索”向天空的呐喊,极具穿透力。

为更直观展示豫东调的艺术特征,以下表格对比其与豫西调的核心差异:

| 特征维度 | 豫东调 | 豫西调 |

|---|---|---|

| 唱腔风格 | 高亢激越,明快流畅,多用假声和甩腔 | 苍凉深沉,委婉细腻,以真声为主 |

| 音域特点 | 音域宽广,常用高音区(如f3以上) | 音域相对集中,中低音区更突出 |

| 代表剧目 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》《辕门斩子》 | 《秦香莲》《洛阳桥》《三哭殿》 |

| 代表演员 | 唐喜成、马金凤、牛淑贤 | 常香玉、阎立品、桑振君 |

除了唱腔,豫东调的“索文化”还体现在表演中的“索形”与“索神”,演员通过反复索求人物的外部形态(身段、动作)与内在神韵(心理、情感),达到“形神兼备”的境界。《打金枝》中的郭子仪,演员需通过索求其“老当益壮”的气度(如稳健的台步、威严的眼神)与“深明大义”的内心(如对女儿的疼爱与对皇权的敬畏),塑造出一个立体丰满的形象,这种“索形索神”的过程,正是豫东调艺术“以技载道”的体现——技巧是基础,而通过技巧传递的人性探索才是灵魂。

“索文化”的深层内涵:从唱腔技艺到生命叩问

豫东调的“索文化”远不止于艺术技巧的索求,更是一种对生命意义、人性本质的深层探索,其剧目中的“索”往往以“寻”“问”“探”为行动逻辑,通过人物的困境与抉择,折射出中原人民对伦理秩序、家国情怀的思考。

以《花木兰》为例,花木兰替父从军的“寻孝”,表面是对家庭责任的承担,深层则是对“忠孝不能两全”困境的突破——她以女性身份“索”出了一条超越传统性别规范的道路,体现了对个体价值的探索,而《穆桂英挂帅》中,穆桂英从“山寨女将”到“三军元帅”的转变,是对“忠”与“孝”的重新索求:她放下个人恩怨,以国家利益为重,索”到了女性在历史叙事中的主体地位,这些剧目中的“索”,既是对传统伦理的坚守,也是对人性边界的拓展,构成了豫东调“索文化”的核心精神:在困境中探索出路,在坚守中寻求突破。

豫东调的“索文化”还体现在传承中的“索新”与“索变”,从早期的地摊戏、高台戏,到现代剧场艺术,豫东调始终在索求创新:唱腔上吸收京剧、梆子等其他剧种元素,如现代豫剧《焦裕禄》将豫东调的高亢与抒情结合,塑造了焦裕禄的公仆形象;表演上融入现代舞美技术,如《穆桂英挂帅》中使用灯光特效表现战场场景,增强了视觉冲击力,这种“索新”并非对传统的背叛,而是在坚守“索文化”内核(对人性与价值的探索)基础上的与时俱进。

豫东调“索文化”的当代价值与传承挑战

在当代社会,豫东调的“索文化”依然具有重要的现实意义,其一,它传递了积极进取的人生态度:无论是花木兰的“寻孝”,还是穆桂英的“寻忠”,都体现了在困境中不放弃探索的精神,这与当代青年“奋斗追梦”的价值观高度契合,其二,它为传统文化的创新提供了范本:豫东调通过“索新”实现了传统艺术的现代化转型,证明了“守正创新”是文化传承的必由之路。

豫东调的传承也面临挑战:年轻观众流失、传承人断层、市场化冲击等问题,使得“索文化”的传播空间被压缩,对此,一方面需要加强教育传承,将豫东调纳入中小学美育课程,培养年轻一代对“索文化”的认知与认同;另一方面需要借助现代传媒,通过短视频、直播等形式,让豫东调的高亢唱腔、鲜活故事走进大众生活,让“索文化”在新时代焕发生机。

相关问答FAQs

Q1:豫东调的“索文化”与其他地方戏曲中的“寻根”文化有何异同?

A:相同点在于,两者都体现了对文化根源的探索与坚守,如豫东调通过剧目传承中原伦理,地方戏通过方言唱腔保留地域记忆,不同点在于,“索文化”更强调“动态探索”——不仅“寻根”,更在“根”的基础上寻求突破(如豫东调对唱腔技巧的创新、对女性角色的重新诠释);而“寻根文化”更侧重“静态回归”,如某些地方戏致力于还原传统剧目原貌,较少融入现代元素。

Q2:如何在豫东调的当代传承中平衡“索”的传统内核与“创新”的现代需求?

A:平衡的关键在于“内核不变,形式创新”,传统内核指“索文化”中对人性、伦理的探索精神,如《花木兰》的“孝”与“忠”,这一核心不应改变;创新则体现在表现形式上,如将豫东调唱腔与流行音乐结合(如创作豫东调风格的主题曲)、运用数字技术打造沉浸式舞台体验(如VR豫剧《穆桂英挂帅》),让传统精神以更贴近当代生活的方式传播,实现“索文化”的活态传承。