京剧《李陵碑》是传统杨家将戏中的经典之作,以北宋抗辽名将杨继业的悲壮故事为核心,展现了忠臣良将的赤胆忠心与奸佞小人的阴险毒辣,通过家国情怀与个人命运的激烈碰撞,塑造了杨继业忠勇刚烈、宁死不屈的艺术形象,成为老生行当的代表性剧目。

故事背景与主要人物

北宋时期,辽国大举入侵,边关告急,宋太宗赵光义御驾亲征,率军征讨辽国,不料被困于幽州城外,陷入重围,太师潘仁美(原型为北宋名将潘美)掌管兵权,其子潘龙担任先锋,因嫉妒杨家将的威名,加之与杨继业早有嫌隙,在战场上屡屡掣肘,危急关头,杨继业(杨令公)主动请缨,率七个儿子出征救驾,由此拉开了《李陵碑》的悲剧序幕。

剧中核心人物性格鲜明:杨继业作为杨家将的顶梁柱,忠君爱国、勇猛刚毅,面对强敌毫不畏惧,却因奸臣陷害与朝廷猜忌最终走向绝路;潘仁老奸巨猾,心胸狭隘,为排除异己不惜牺牲国家利益;杨七郎杨延嗣性格火爆、嫉恶如仇,因闯营求救被潘仁美残忍射死,成为引爆矛盾的关键;宋太宗则昏聩轻信,既依赖杨家将,又受潘仁美蒙蔽,间接导致了杨家军的悲剧。

主要情节发展

出征受命:忠肝义胆赴国难

宋太宗被困幽州,消息传至京师,满朝文武无人敢领兵救驾,年过六旬的杨继业主动请缨,其子杨七郎、杨六郎等亦随父出征,临行前,杨继业深知此行凶险,对家人嘱托后事,言辞间既有对国家的赤诚,也有对奸臣当道的忧虑,潘仁美表面假意送行,实则暗中部署,意图在战场上借刀杀人。

两狼山被困:孤军奋战陷绝境

杨继业率军抵达幽州外围,因潘仁美故意拖延粮草援军,导致杨家军陷入孤立无援的境地,辽国大将耶律奚、耶律斜轸率重兵围攻两狼山,杨继业率部浴血奋战,终因寡不敌众,伤亡惨重,次子杨延玉、三子杨延辉等在突围中战死,杨继业身负重伤,退至两狼山附近的苏武庙前,庙前立有汉朝李陵碑(李陵为汉将,兵败降匈奴,后世视为“降将”象征)。

七郎闯营:血海深仇难消解

为求援兵,杨七郎杨延嗣突破重围,前往潘仁美大营求救,潘仁美假意应允,却以“箭射连珠”为名,命将士乱箭齐发,将杨七郎活活射死在营前,杨七郎中箭数十支,仍怒目圆睁,死不瞑目,杨继业在山上遥望七郎求救方向,久不见归,心生不祥,后闻七郎惨死,悲愤交加,吐血昏厥。

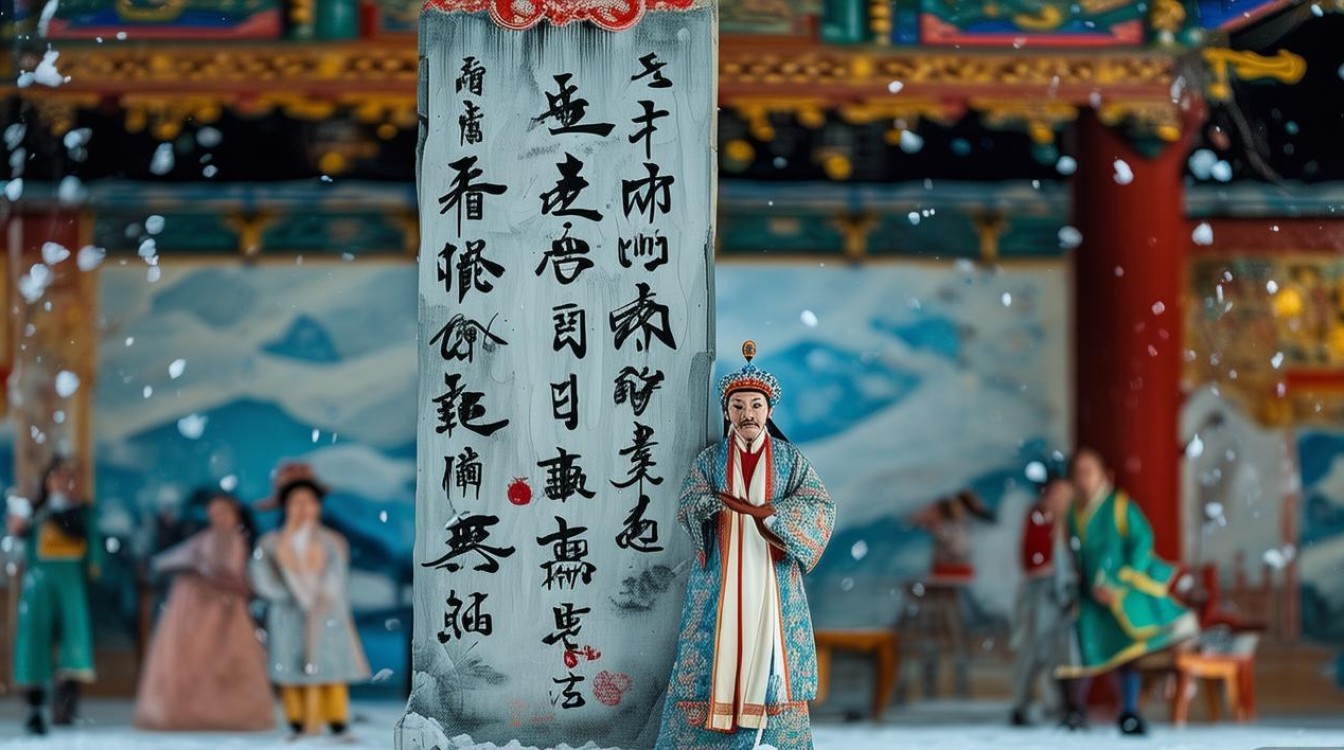

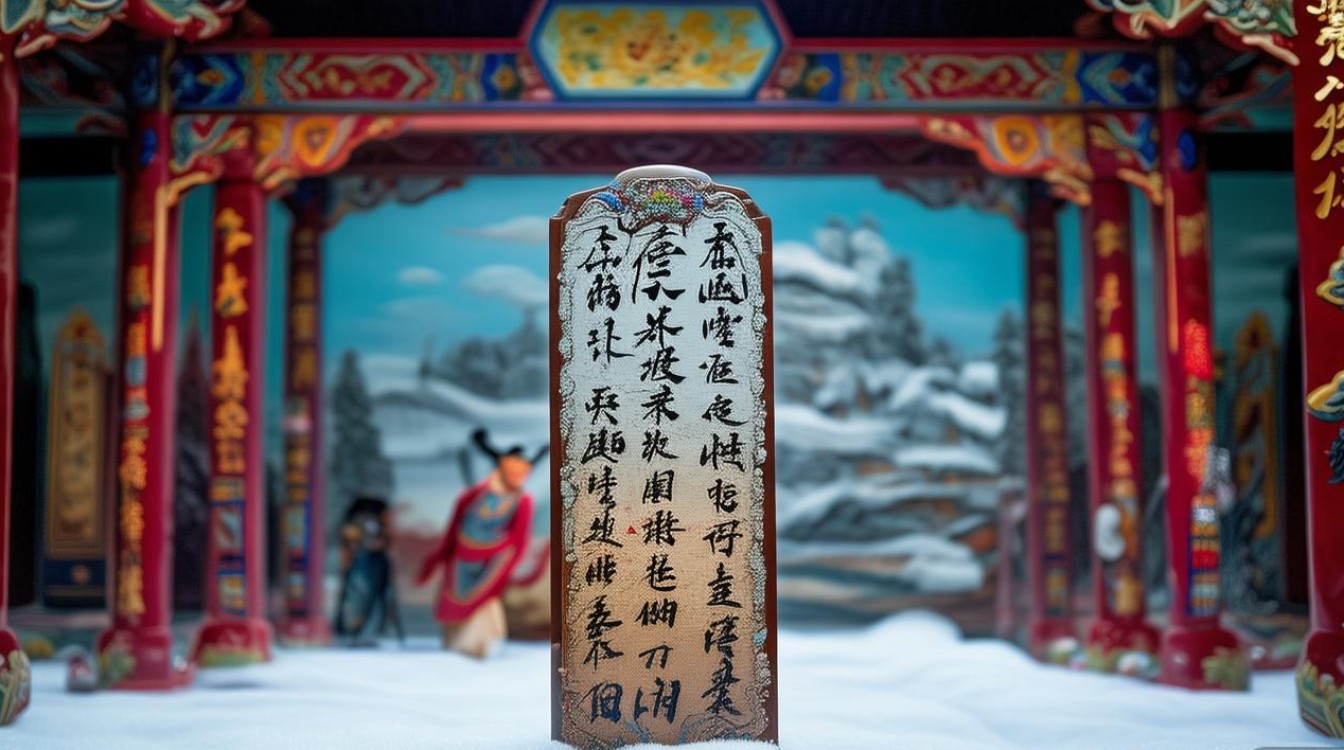

碰碑殉国:忠魂不灭照汗青

杨继业醒来后,见身边仅剩残兵败将,粮草断绝,突围无望,他苏武庙前抚碑长叹:“想当年李陵投降匈奴,留污名于千载;我杨继业堂堂大宋忠臣,岂能苟且偷生?”言罢,他仰天大笑,奋力撞向李陵碑,当场殉国,临终前,他仍高呼“保大宋江山”,其忠烈之举感天动地,残部将士无不落泪。

主题思想与艺术特色

主题思想

《李陵碑》通过杨继业的悲剧命运,深刻揭示了封建社会忠臣良将“报国无门”的困境,杨继业的“忠”并非愚忠,而是对国家和百姓的赤诚,却因昏君听信谗言、奸臣从中作梗,最终落得身死国破的下场,剧中既歌颂了杨家将“精忠报国”的精神,也批判了封建统治集团的腐朽与黑暗,具有深刻的历史反思意义。

艺术特色

- 唱腔设计:作为老生戏,《李陵碑》的唱腔以西皮、二黄为主,杨继业的唱段苍凉悲壮,如“叹杨家秉忠心大宋扶保”“碰碑”一折的导板与散板,通过高亢的音调与拖腔,展现其内心的痛苦与决绝。

- 表演程式:杨继业的表演注重“做功”,如“中箭”“碰碑”等动作,通过“僵尸倒”“吊毛”等技巧,将人物的悲愤与刚烈表现得淋漓尽致;杨七郎的“闯营”则以“翻跌”“开打”展现勇猛,与潘仁美的阴险形成强烈对比。

- 舞台呈现:传统演出中,两狼山的布景以简约的旗杆、战旗象征战场,李陵碑则以一石碑道具代指,通过演员的表演与观众的想象,营造出悲壮的氛围,凸显“写意”的美学特征。

相关问答FAQs

问题1:《李陵碑》中杨继业为何选择碰碑自尽,而非投降或突围?

解答:杨继业碰碑自尽是其忠烈性格的必然选择,他深受儒家“忠君爱国”思想影响,视投降为奇耻大辱,曾言“宁为玉碎,不为瓦全”,与汉朝降将李陵形成鲜明对比,以此表明自己的忠贞;当时杨家军伤亡殆尽,七郎被惨杀,突围已无可能,若被俘不仅会辱没杨家将声名,更可能被辽国利用威胁宋朝,因此以死殉国成为唯一保全气节的方式;碰碑也是对奸臣潘仁美和昏君宋太宗的无声抗议,以生命唤醒朝堂对忠良的重视。

问题2:《李陵碑》中的李陵碑有何象征意义?为何选择“李陵”这一历史人物?

解答:李陵碑在剧中是重要的象征符号,它既是杨继业绝境中的参照物,也是其忠烈精神的见证,李陵作为汉将,兵败降匈奴,后世多视其为“叛将”代表;而杨继业同样是兵败被困,却选择以死明志,不降敌、不辱国,通过“碰碑”这一动作,将自身与李陵彻底划清界限,凸显“忠”与“叛”的鲜明对立,编剧选择李陵,既利用了历史人物的知名度,强化了戏剧冲突,也通过对比突出了杨继业的忠义品格,使人物形象更加高大悲壮。