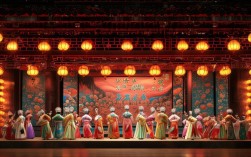

豫剧《赵匡胤困南唐》是取材于宋太祖赵匡胤统一战争时期的历史故事,以“困南唐”为核心情节,展现了五代十国乱世中帝王权谋、家国情怀与人性挣扎的经典剧目,全剧以宏大的历史视野、跌宕的戏剧冲突和鲜明的豫剧特色,成为观众喜爱的传统武戏与文戏结合的代表作。

剧情背景设定在北宋建立初期,赵匡胤扫平北汉、后蜀等割据势力后,挥师南下,攻打占据江南的南唐,南唐后主李煜凭借长江天险和江南富庶,负隅顽抗,赵匡胤则采取“围而不攻、困城消耗”之策,双方在金陵城外展开长达数月的对峙,剧中既有两军阵前刀光剑影的武打场面,也有朝堂之上忠奸斗智的文戏交锋,更有赵匡胤与李煜之间“王道与霸道”“仁义与权谋”的思想碰撞,豫剧演员通过高亢激越的“祥符调”唱腔,将赵匡胤的雄才大略、李煜的多愁善感、南唐老将的忠勇刚烈刻画得入木三分,尤其是“困城戏”中,粮草断绝、百姓流离的场景,通过演员的哭腔、身段和舞台调度,营造出悲怆凝重的氛围,引发观众对战争残酷性的深思。

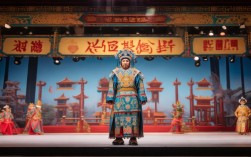

从艺术特色来看,该剧充分展现了豫剧“文武兼备”的传统,武戏部分,“长靠武生”赵匡胤的“起霸”“趟马”“对枪”等程式动作刚劲有力,配合铿锵的锣鼓点,展现帝王威仪与武将豪情;文戏部分,则以大段唱腔抒发人物内心,如赵匡胤在月下巡视营帐时,以“二八板”唱出“统一大业肩上扛,何惧南唐负顽抗”,既体现其决心,又流露对百姓的体恤;李煜的“慢板”唱段“金陵城外烽火起,故国山河梦里回”,则将“词帝”的文弱与悲情演绎得淋漓尽致,舞台美术上,传统“一桌二椅”的简约布景与写意的“水旗”“火彩”结合,既保留了豫剧传统韵味,又通过灯光音效强化了战场氛围与人物情绪。

剧中人物塑造极具张力,赵匡胤并非脸谱化的“明君”,而是展现其作为军事家的谋略(如用“连环计”瓦解南唐军心)与作为统治者的无奈(如拒绝屠城以示仁义);李煜则突破“亡国之君”的单一标签,通过其与赵匡胤“棋盘论道”“月下对诗”等情节,突出其文人气质与对故国的眷恋,形成“武夫与词人”“胜利者与失败者”的鲜明对比,南唐老将林仁肇、赵匡胤义弟郑子明等配角也各具特色,共同构成了一幅生动的历史群像。

| 人物 | 历史原型 | 戏剧形象特点 | 经典唱段/情节 |

|---|---|---|---|

| 赵匡胤 | 宋太祖 | 雄才大略、仁义与权谋并存 | 《困南唐》高亢唱段 |

| 李煜 | 南唐后主 | 多愁善感、文弱忠贞 | 《故国梦》慢板抒怀 |

| 林仁肇 | 南唐名将 | 忠勇刚烈、宁死不屈 | “城头抗命”武打戏 |

| 郑子明 | 北宋开国大将 | 粗犷豪爽、重情重义 | “阵前认兄”文武戏 |

《赵匡胤困南唐》不仅是一部历史剧,更是一部充满人文关怀的作品,它通过战争背景下的个体命运,探讨了“统一与分裂”“仁义与武力”的永恒命题,其“以和为贵”“爱民如子”的思想内核,至今仍具有现实意义,豫剧以其独特的艺术魅力,让这段千年历史在舞台上焕发新生,成为连接传统与现代的文化纽带。

FAQs

-

问:豫剧《赵匡胤困南唐》中赵匡胤为何选择“困城”而非强攻?

答:剧中赵匡胤采纳军师苗广义建议,以“困城”消耗南唐实力,既避免强攻导致军民伤亡,又利用南唐内部分裂(如部分将领主降)瓦解其斗志,体现其“不战而屈人之兵”的军事智慧。

-

问:李煜在剧中是否演唱了其原创词作?

答:是的,剧中将李煜的经典词作如《虞美人·春花秋月何时了》《浪淘沙·帘外雨潺潺》融入唱段,通过“慢板”“哭腔”等豫剧板式,既展现其“词帝”才华,又强化其亡国之痛,使人物形象更具历史真实感。