豫剧作为中国地方戏曲的重要剧种,素有“中国第一大地方剧种”之称,其历史可追溯至明末清初,至今已有四百余年的发展历程,所谓“豫剧春秋书”,并非单指某一部具体书籍,而是对记录豫剧历史沿革、经典剧目、艺术特色、传承脉络及文化内涵的各类文献、典籍与研究成果的统称,这些“春秋书”以文字为载体,系统梳理了豫剧从萌芽、发展到成熟、创新的完整轨迹,是研究中国地方戏曲文化的重要史料。

历史渊源与发展脉络:豫剧的“春秋”编年

豫剧的起源与河南地区的民间艺术密不可分,其雏形可追溯至明代中后期河南当地的“弦索调”与“山歌小调”,清代乾隆年间,随着梆子戏在全国的兴起,河南梆子(豫剧前身)在吸收昆曲、秦腔、汉调等剧种元素后逐渐形成独特风格,至清末民初,豫剧已在河南各地广泛流传,形成了以开封为中心的“祥符调”、以洛阳为中心的“豫西调”、以商丘为中心的“豫东调”、以漯河为中心的“沙河调”等不同流派,各流派在唱腔、念白、表演上各具特色,共同构成了豫剧的多元格局。

“春秋书”中对这一阶段的记录,多见于地方志、文人笔记与老艺人的口述史料,例如清代《杞县志》中“演戏剧,赛会喧阗,穷乡僻壤皆然”的记载,印证了豫剧在民间普及的盛况;而民国时期的《河南戏剧》杂志,则详细记录了豫剧名角如“常派创始人”常香玉、“豫西调代表”陈素真等人的艺术创新,如常香玉在梆子腔基础上融合豫东调与豫西调,创造出“常派”刚柔并济的唱腔风格,为豫剧的规范化发展奠定了基础。

新中国成立后,豫剧进入“推陈出新”的发展阶段。“春秋书”中特别记录了这一时期的改革成果:传统戏《花木兰》《穆桂英挂帅》经过整理改编,成为经典剧目;现代戏《朝阳沟》《李双双》等以贴近生活的内容、鲜明的时代特征,开创了现代戏创作的先河。《朝阳沟》自1958年首演以来,累计演出超万场,成为“中国现代戏的里程碑”,其创作经验被写入戏曲理论著作,成为“春秋书”中艺术创新的典型案例。

经典剧目与故事内容:豫剧的“春秋”叙事

豫剧的剧目丰富,素有“十大栓八大栓”“唐三千,宋八百,演不完的三列国”之说,“春秋书”中对经典剧目的整理,是豫剧文化传承的核心内容,这些剧目多取材于历史故事、民间传说、古典小说,既有对忠义节烈的歌颂,也有对民生疾苦的关怀,蕴含着深厚的传统文化内涵。

(一)传统戏:历史与民间的交响

传统戏是豫剧剧目的主体,“春秋书”中按题材可分为“公案戏”“历史戏”“爱情戏”“神话戏”等几类,以“公案戏”为例,《秦香莲》《包青天》《下陈州》等剧目,以清官包拯、海瑞等人物为核心,通过“铡美案”“打龙袍”等经典情节,展现了“善恶有报”的民间价值观,秦香莲》中“杀庙”一折,秦香莲的悲愤唱腔与包拯的内心挣扎,通过“豫西调”的苍凉婉转,成为戏曲史上的“情感爆发点”。

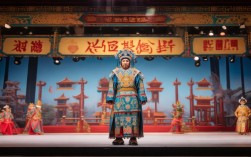

“历史戏”则以《穆桂英挂帅》《杨家将》《岳飞传》为代表,塑造了穆桂英、佘太君、岳飞等家喻户晓的英雄形象。《穆桂英挂帅》中“辕门斩子”一折,通过穆桂英的飒爽英姿与杨宗保的悔过求情,既展现了忠孝节义的伦理观念,也通过“豫东调”的高亢激越,凸显了豫剧“文武兼备”的艺术特色。

(二)新编历史戏与现代戏:时代的回响

“春秋书”中,新编历史戏与现代戏的记录,反映了豫剧在不同时代的适应与创新,新编历史戏如《程婴救孤》《新版红楼梦》《风雨故园》等,在尊重历史的基础上,通过现代视角重新解读人物。《程婴救孤》改编自“赵氏孤儿”故事,以“舍生取义”为核心,将豫剧的悲剧美学推向新高度,该剧自2001年首演以来,先后演出超千场,成为豫剧“走出去”的文化名片。

现代戏则紧扣时代脉搏,《朝阳沟》《李双双》《小二黑结婚》等剧目,以农民、工人、知识分子为主角,通过“犁地”“纺线”“争取婚姻自由”等生活化情节,展现了新中国成立后社会变革的生动图景。《朝阳沟》中“银环上山”唱段“咱两个在学校,整整三年,相处在一起,相投又相知”,以质朴的语言与明快的旋律,成为几代人的集体记忆,其创作经验被归纳为“三贴近”(贴近实际、贴近生活、贴近群众),成为现代戏曲创作的指导原则。

经典剧目分类简表

| 剧目类型 | 代表剧目 | 故事梗概 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 公案戏 | 《秦香莲》 | 陈世美负义,秦香莲携子上京告状,包拯铡美案,彰显正义。 | 豫西调苍凉,念白口语化,情感真挚。 |

| 历史戏 | 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英挂帅出征,大破天门阵,展现巾帼英雄气概。 | 豫东调高亢,武戏火爆,唱腔激昂。 |

| 爱情戏 | 《花木兰》 | 花木兰替父从军,征战十二年,凯旋后恢复女装,忠孝两全。 | 唱腔融合梆子与京剧,刚柔并济。 |

| 现代戏 | 《朝阳沟》 | 城市青年银环下乡到朝阳沟,与栓宝共同劳动,扎根农村的成长故事。 | 唱腔生活化,表演质朴,时代感强。 |

艺术特色与表演体系:豫剧的“春秋”技艺

豫剧的艺术特色集中体现在唱腔、表演、音乐与舞台美术四个方面,“春秋书”中对这些技艺的记录与归纳,构成了豫剧的理论体系。

(一)唱腔:四大声腔的融合与创新

豫剧唱腔以梆子腔为基础,分为“豫东调”“豫西调”“祥符调”“豫东南调”四大流派,豫东调以开封为中心,唱腔高亢激越,花旦、小生常用“二八板”“快二八”,如《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的唱段,气势恢宏;豫西调以洛阳为中心,唱腔苍凉悲壮,多用于青衣、老生,如《秦香莲》中“夫在东来妻在西”的唱段,哀婉动人,新中国成立后,常香玉、陈素真等艺术家在融合各流派声腔的基础上,创造出“常腔”“陈腔”等新唱法,使豫剧唱腔既保留地方特色,又更具表现力。

(二)表演:唱念做打的综合呈现

豫剧表演讲究“唱、念、做、打”四功并重,既有文戏的细腻,也有武戏的火爆,文戏注重“手、眼、身、法、步”的配合,如《秦香莲》中秦香莲的“跪步”“甩发”,通过细腻的动作表现悲愤情绪;武戏则以“把子功”“毯子功”见长,如《穆桂英挂帅》中的“靠旗功”“枪花”,展现出武将的飒爽英姿,豫剧的“丑角”表演独具特色,通过插科打诨、夸张的肢体语言,调节舞台气氛,如《七品芝麻官》中唐成“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的念白,既幽默风趣,又蕴含讽刺意义。

(三)音乐与舞台美术:从民间到舞台的升华

豫剧音乐以板式变化体为主,主要板式有【慢板】【二八板】【流水板】【快二八】等,伴奏乐器以板胡、二胡、梆子、锣鼓为主,其中梆子的“强拍敲击”形成独特的“梆子味”,舞台美术方面,早期豫剧在农村演出时,多以“一桌二椅”为布景,通过演员的表演“虚拟”场景;新中国成立后,借鉴京剧、话剧的舞台经验,引入灯光、布景、服装等元素,使舞台呈现更加丰富,如《新版红楼梦》中“黛玉葬花”一折,通过烟雾、灯光与唱腔的配合,营造出“花谢花飞飞满天”的凄美意境。

传承脉络与当代发展:豫剧的“春秋”新篇

豫剧的传承离不开一代代艺术家的坚守与创新,“春秋书”中对传承脉络的记录,展现了豫剧生生不息的生命力,从早期“草台班子”的口传心授,到新中国成立后的戏曲学校教育(如1956年成立的河南省戏曲学校),再到21世纪的“非遗”保护与数字化传播,豫剧的传承方式不断更新。

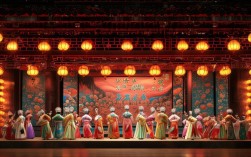

当代豫剧发展面临“老龄化”“观众流失”等挑战,“春秋书”中也记录了应对之策:通过“名家收徒”“青年演员大赛”等方式培养新人,如虎美玲、李树建、小香玉等艺术家,既传承了传统剧目,又尝试创新;推动豫剧与现代科技融合,如2023年河南卫视“豫剧春晚”通过VR技术实现“线上+线下”演出,吸引超千万观众;豫剧进校园、进社区等活动,让更多年轻人接触并喜爱这门艺术。

相关问答FAQs

Q1:“豫剧春秋书”是否特指某部具体的书籍?

A1:“豫剧春秋书”并非单指某一部具体书籍,而是对记录豫剧历史、剧目、艺术、传承等各类文献的统称,这些文献包括地方志(如《河南戏曲志》)、学术专著(如《豫剧通史》)、艺术家回忆录(如《常香玉回忆录》)、剧本集(如《豫剧经典剧目选》)等,共同构成了研究豫剧的“春秋”史料库。

Q2:豫剧如何通过“春秋书”的记录吸引年轻观众?

A2:“春秋书”通过两种方式助力豫剧吸引年轻观众:一是内容创新,记录新编历史戏(如《程婴救孤》)和现代戏(如《朝阳沟》)的创作经验,将传统故事与现代价值观结合;二是传播创新,将“春秋书”中的史料转化为短视频、纪录片、互动展览等新媒体内容,如B站上“豫剧小知识”系列视频,用年轻化的语言解读经典剧目,让豫剧以更贴近年轻人的方式“活”起来。