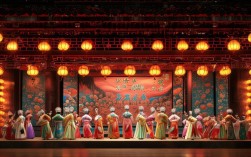

在豫剧的唱词艺术中,“十六年”这一时间符号常被用来承载厚重的人生阅历与情感沉淀,它既是岁月的刻度,也是命运的隐喻,无论是传统剧目中离人归乡的沧桑,还是现代戏里坚守初心的执着,“十六年”的唱词总能以质朴而深情的语言,勾勒出人物跌宕起伏的生命轨迹,让观众在咿呀唱腔中触摸到时光的温度。

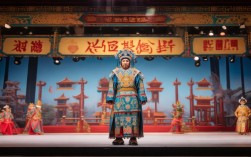

“十六年”的唱词,往往从“离别”的起点徐徐展开,在经典豫剧《秦香莲》中,秦香莲送别丈夫陈世美进京赶考时,曾有“十六载寒窗苦,盼你一步登云梯”的唱词,这里的“十六载”是寒窗苦读的艰辛,是夫妻相守的期盼,更是对未来生活的美好憧憬,唱词以平实的语言铺陈出离别的背景,没有华丽的辞藻,却因贴近生活而格外动人,而当十六年后秦香莲携子寻夫,面对负心人时,“十六年风霜雨雪打,娘仨讨饭到京华”的控诉,则让时间有了重量——十六年的颠沛流离,十六年的含辛茹苦,都浓缩在这句唱词中,字字带血,声声含泪,这种以“十六年”为轴线的叙事,将人物的情感张力拉满,让观众在时间的跨度中感受到命运的无常与坚韧。

在豫剧现代戏《焦裕禄》中,“十六年”的唱词则赋予了更崇高的精神内核,当焦裕禄带领兰考人民治沙种树,面对恶劣环境时,有“十六年荒沙压头顶,十六年盐碱吞良田”的唱段,这里的“十六年”并非实指,而是象征兰考人民长期遭受的苦难,而焦裕禄的回答却是“十六年苦难压不垮,共产党人志更坚”,用“十六年”的苦难反衬出共产党人的不屈意志,唱词通过时间与意志的对比,将个人命运与集体情感紧密相连,展现出“革命者要在困难面前逞英雄”的豪情,这种“十六年”的唱词,不再是单纯的岁月流逝,而是一种精神的传承,一种信仰的坚守。

豫剧唱词中“十六年”的艺术魅力,还体现在其对细节的描摹与情感的递进上,在传统戏《花木兰》中,花木兰替父从军,十二载征战后返乡,虽非“十六年”,但类似的时间跨度唱词中,“当窗理云鬓,对镜贴花黄”的细节,与“朔气传金柝,寒光照铁衣”的战场记忆形成对比,让人物的情感更加立体,若将“十六年”的唱词融入其中,或许会是“十六年戎马归故里,铁甲卸尽女儿妆”,既有时间的厚重,又有身份转变的戏剧张力,唱词的叙事性与抒情性在此达到完美统一。

为了更直观地展现“十六年”唱词在不同情境下的情感表达,可将其常见类型与艺术特点归纳如下:

| 情感类型 | 典型唱词片段 | 艺术手法 | 人物形象 |

|---|---|---|---|

| 离别期盼 | “十六年寒窗盼捷报,爹娘倚门望儿归” | 白描铺陈,生活化语言 | 深情守候的亲人 |

| 坎磨坚守 | “十六年盐碱地熬白头,不治好风沙不罢休” | 象征手法,意志外化 | 坚韧不拔的劳动者 |

| 物是人非 | “十六年故园重游到,小桥流水人去了” | 意象对比,借景抒情 | 沧桑落寞的归人 |

| 信仰传承 | “十六年红旗扛在肩,子子孙孙跟党走” | 夸张修辞,情感升华 | 信念坚定的革命者 |

这些唱词之所以能打动人心,源于豫剧“以情带声,声情并茂”的艺术追求。“十六年”作为时间的锚点,让抽象的情感变得可触可感——它是秦香莲眼中积攒的泪水,是焦裕禄手中磨出的老茧,是无数普通人生命中不可磨灭的印记,当演员用醇厚的豫西调或祥符调将这些唱词唱出时,观众仿佛能穿越时光,与角色共同经历那十六年的风雨兼程,这正是豫剧唱词艺术的独特魅力。

相关问答FAQs

Q1:豫剧“十六年”类唱词为何能引发观众强烈共鸣?

A1:豫剧“十六年”类唱词之所以能引发共鸣,首先在于其“真实感”——它贴近普通人的生活经验,无论是离别、坚守还是重逢,都是观众能共情的情感体验。“十六年”作为时间符号,承载了足够丰富的叙事空间,能涵盖人物的成长、苦难与蜕变,让观众在时间的流逝中感受到生命的厚重,豫剧唱词语言质朴通俗,口语化表达贴近生活,加上板式变化的丰富性(如【二八板】【慢板】的交替使用),让情感表达更加淋漓尽致,观众在听唱词的同时,也能通过唱腔、身段等感受到角色的内心世界,从而产生强烈的情感共鸣。

Q2:豫剧唱词中“十六年”的时间跨度,在艺术创作中有哪些作用?

A2:“十六年”的时间跨度在豫剧唱词中主要有三重艺术作用:一是强化叙事张力,通过时间的拉长,让人物的命运起伏更加曲折,如《秦香莲》中从送别到寻夫,十六年的经历让矛盾冲突更加集中;二是深化人物形象,十六年的坚守、磨砺或等待,能让人物性格更加立体,如焦裕禄“十六年治沙”的唱词,塑造出共产党人无私奉献的形象;三是升华主题思想,将个人命运与时代背景相结合,通过“十六年”的变迁展现社会进步或精神传承,如现代戏中“十六年”的奋斗历程,往往折射出时代的巨大变化,让主题更具普遍性和深刻性。