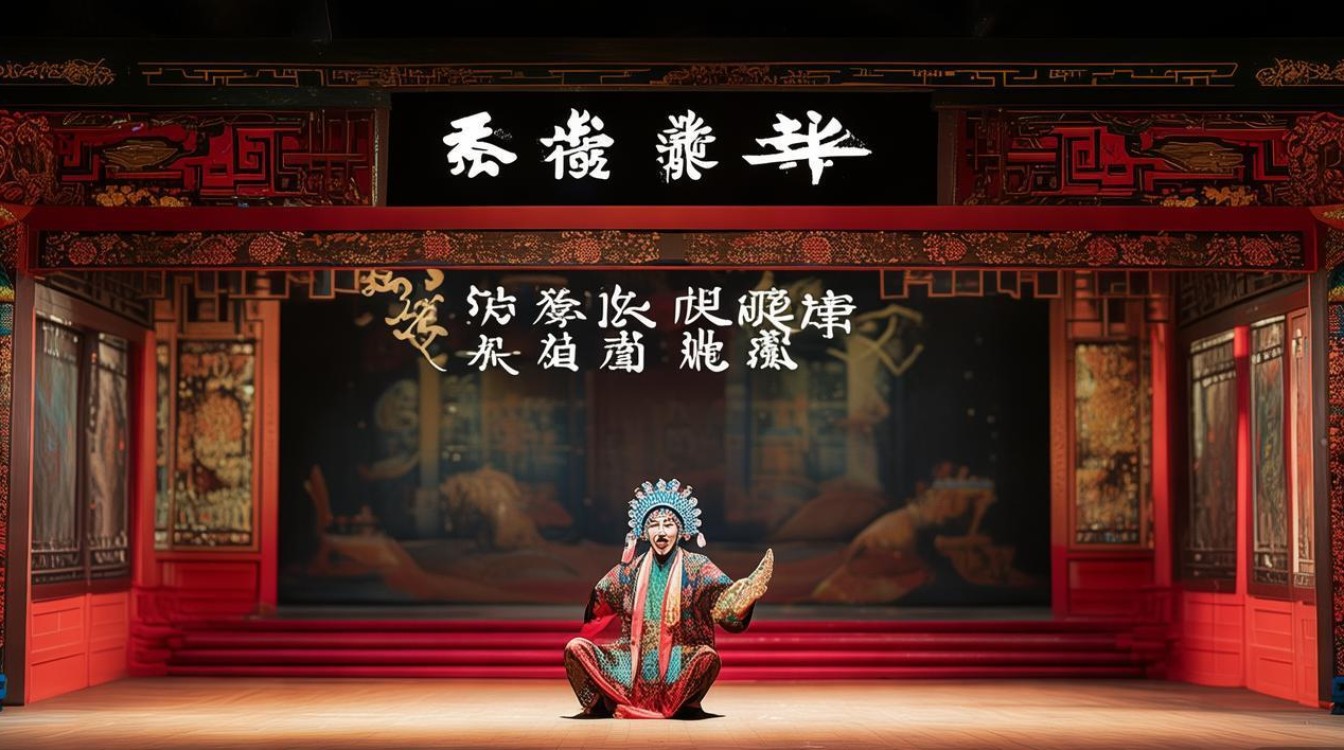

京剧作为中国国粹,其唱词凝聚着传统文化的精髓,在众多经典剧目中,《状元媒》与《珍珠衫》的唱词各具特色,既展现了传统戏曲的文学性,也通过语言艺术塑造了鲜活的人物形象,传递了深刻的思想情感。《状元媒》以北宋杨家将故事为背景,讲述了柴郡主与杨延昭(六郎)在阵前相遇、相知,最终成就良缘的故事,其唱词既有闺阁女子的柔情,又有家国情怀的豪迈;而《珍珠衫》则以市井生活为题材,通过蒋兴哥与王三巧的情感纠葛,展现世态炎凉与人性复杂,唱词通俗直白,充满生活气息,二者在语言风格与情感表达上形成了鲜明对比却又各具魅力。

《状元媒》的唱词以典雅含蓄见长,尤其柴郡主的唱段,将大家闺秀的矜持与对爱情的向往巧妙融合,如“自那日与六郎阵前相见,到如今心猿意马未得安宁”一句,“心猿意马”既生动描绘了郡主初遇六郎时的悸动,又符合其身份的文雅,含蓄而不直白;“思想起前情我心难平静,怎奈是父王命不敢不从”则通过内心独白,展现了她对自由恋爱的渴望与皇家礼教束缚的矛盾,情感层次丰富,剧中佘太君的唱词则更显沉稳大气,如“老身居住在河东,保宋扶杨立奇功”,寥寥数语便勾勒出其忠勇形象,语言简练却气势磅礴,整体而言,《状元媒》唱词注重意境营造,多用对仗、典故,如“桂殿兰宫”“金枝玉叶”等词汇,既符合宫廷贵族的身份设定,也增强了唱词的文学美感。

相比之下,《珍珠衫》的唱词则以市井语言的通俗直白取胜,更贴近普通民众的生活,王三巧的唱段充满了市井女子的真实情感,如“想当初嫁与蒋郎为妻,指望他朝夕相伴百年偕老”,语言朴实无华,却道出了平凡女子对婚姻的期待;“他一去不回音信杳,撇下我独守空房受煎熬”更是用口语化的表达,将独守空闺的孤独与苦楚展现得淋漓尽致,剧中蒋兴哥的唱词则带有商人的务实与无奈,如“珍珠衫在身表心意,却怎奈夫妻缘分尽分离”,用“珍珠衫”这一具体物件串联情感,既点题又充满生活气息。《珍珠衫》唱词少用华丽辞藻,多通过白描手法展现人物心理,如“左邻右舍劝我改嫁,我怎忍心负了前情”,真实反映了市井百姓在伦理与情感间的挣扎,具有强烈的生活感染力。

从艺术手法来看,两部剧的唱词均注重通过语言塑造人物性格。《状元媒》中,柴郡主的唱词多含蓄委婉,符合其金枝玉叶的身份;杨延昭的唱词则英气勃发,如“男儿何不带吴钩,收取关山五十州”,化用古诗展现其保家卫国的壮志,人物形象鲜明。《珍珠衫》则通过方言俚语的运用增强真实感,如“清早起来去梳妆,菱花镜里泪两行”,用“梳妆”“菱花镜”等日常细节,配合口语化的表达,使王三巧这一市井女子形象跃然纸上,两部剧的唱词均善于运用景物烘托情感,《状元媒》以“月儿弯弯照九州”起兴,营造相思氛围;《珍珠衫》则以“秋风起,落叶黄,游子思归泪满裳”烘托离愁,情景交融,增强了唱词的艺术表现力。

为更直观对比两部剧唱词的特点,可从以下维度进行分析:

| 对比维度 | 《状元媒》唱词特点 | 《珍珠衫》唱词特点 |

|---|---|---|

| 语言风格 | 典雅含蓄,多用典故、对仗 | 通俗直白,贴近市井口语 |

| 情感主题 | 家国情怀与儿女情长的融合 | 市井生活中的情感纠葛与人性挣扎 |

| 人物塑造 | 突出贵族身份的矜持与豪迈 | 强调市井百姓的真实与质朴 |

| 修辞手法 | 比喻、对偶、用典 | 白描、叠词、口语化表达 |

| 情感表达 | 含蓄内敛,注重意境 | 直白热烈,注重细节 |

通过对《状元媒》与《珍珠衫》唱词的分析,可见京剧唱词的魅力在于其“雅俗共赏”:既能以典雅的语言展现文人士大夫的精神世界,也能以通俗的表达反映普通百姓的生活百态,无论是《状元媒》中“桂殿兰宫”的皇家气派,还是《珍珠衫》里“独守空房”的市井哀愁,唱词都以其独特的文学性与艺术性,成为京剧艺术不可或缺的重要组成部分,也让观众在吟唱中感受到传统文化的深厚底蕴。

FAQs

-

问:《状元媒》中“自那日与六郎阵前相见”这段唱词为何能成为经典?

答:这段唱词通过“心猿意马”“不敢不从”等词语,精准捕捉了柴郡主初遇杨六郎时的悸动与礼教束缚下的矛盾,情感真挚细腻;同时语言典雅含蓄,符合人物身份,既有闺阁女子的柔情,又有对家国大事的关注,人物形象立体,因此广为流传。 -

问:《珍珠衫》唱词中的市井语言对塑造人物有何作用?

答:《珍珠衫》唱词大量使用“菱花镜”“独守空房”等市井口语和生活细节,真实反映了王三巧等普通百姓的生存状态与情感世界,使人物摆脱了戏曲脸谱化,更具真实感与代入感;通俗直白的语言也让观众更易理解剧情,增强了戏剧的感染力。