何巧娘全场豫剧作为豫剧传统经典剧目,自诞生以来便以其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物形象和浓郁的地方特色,成为豫剧舞台上经久不衰的代表作,该剧以古代民间女子何巧娘的坎坷经历为主线,通过细腻的情感表达和精湛的表演艺术,深刻展现了普通人在命运面前的坚韧与智慧,同时也折射出传统社会的伦理观念与人文关怀。

剧情梗概:故事发生在明清时期,何巧娘出身贫寒,嫁与书生张文瑞为妻,婚后不久,张文瑞进京赶考,却被奸人诬陷卷入科场舞弊案,下落不明,何巧娘独自支撑家庭,既要侍奉年迈婆婆,又要抚养幼子,期间屡遭地痞恶霸欺凌,面对重重困境,她凭借聪慧与勇气,一方面暗中搜集证据,一方面上鸣冤鼓,最终在清官相助下,为丈夫洗刷冤屈,家庭得以团聚,剧情通过“巧娘卖唱”“公堂诉冤”“夫妻相认”等经典场次,层层递进,将人物的悲欢离合与时代背景紧密结合,既充满戏剧张力,又不失生活气息。

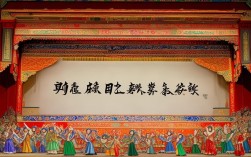

艺术特色:何巧娘全场豫剧在艺术呈现上充分展现了豫剧“高亢激越、朴实豪放”的风格特点,唱腔方面,巧妙融合了豫东调的明快亮丽与豫西调的深沉委婉,何巧娘的核心唱段如《巧娘诉苦》《盼夫归》等,既有“嗨腔”的酣畅淋漓,又有“哭腔”的细腻哀婉,将人物内心的悲愤、期盼与坚韧展现得淋漓尽致,表演上,演员通过水袖功、甩发功等传统程式化动作,配合眼神与身段的微妙变化,生动刻画了何巧娘从隐忍到抗争的性格转变。“公堂诉冤”一场中,演员通过急促的台步、颤抖的水袖和声泪俱下的唱腔,将何巧娘面对强权时的无畏与悲愤推向高潮,音乐伴奏则以板胡为主奏乐器,辅以梆子、锣鼓等打击乐,节奏鲜明,情绪饱满,为剧情渲染了强烈的戏剧氛围。

文化意义:何巧娘这一形象打破了传统戏曲中“才子佳人”的单一模式,塑造了一个集善良、坚韧、聪慧于一身的普通女性形象,体现了对底层民众的人文关怀,剧中“忠孝节义”的主题思想,虽带有传统伦理色彩,但其传递的“善有善报”“正义必胜”的价值观,至今仍具有积极的现实意义,该剧目的传承与发展,也为豫剧艺术的创新与推广提供了宝贵经验,让更多观众感受到传统戏曲的魅力。

何巧娘全场豫剧主要艺术元素表 | 艺术元素 | 具体表现 | 代表作品/场次 | |----------|----------|----------------| | 唱腔特点 | 豫东调与豫西调融合,高亢与细腻并存 | 《巧娘诉苦》《盼夫归》 | | 表演技巧 | 水袖功(表现悲愤)、甩发功(表现焦急) | 公堂诉冤、夜寻夫 | | 音乐伴奏 | 板胡主奏,梆子击节,锣鼓烘托情绪 | 开场、高潮场次 | | 服装道具 | 青衣服饰(素雅)、状纸、鸣冤鼓 | 卖唱、公堂 |

FAQs:

-

问:何巧娘全场豫剧与其他豫剧经典剧目(如《花木兰》《穆桂英挂帅》)相比,有何独特之处? 答:与《花木兰》《穆桂英挂帅》等以英雄女性为主角的剧目不同,《何巧娘》聚焦于普通民间女子的生活经历,更贴近现实生活,情感表达更为细腻,前者展现的是“巾帼不让须眉”的家国情怀,后者则突出的是“孝义双全”的家庭伦理,两者在人物塑造和主题立意上各有千秋,共同丰富了豫剧的女性形象谱系。

-

问:现代演出中,何巧娘全场豫剧在舞台呈现和剧本改编上有哪些创新尝试? 答:现代演出中,何巧娘全场豫剧在保留传统精髓的基础上,进行了多方面创新,舞台呈现上,引入现代灯光、音效技术,增强视觉冲击力;剧本改编上,删减了部分冗长场次,加快剧情节奏,同时强化何巧娘的独立人格和反抗精神,使其更符合现代观众的审美需求,部分院团还尝试融合其他艺术形式,如加入舞蹈元素,让传统剧目焕发新的生机。