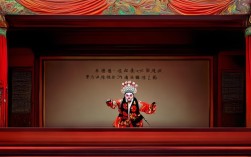

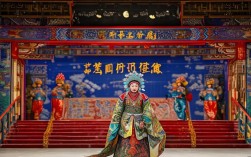

耿其昌,当代京剧老生行当的翘楚,国家一级演员,以其深得马派与谭派精髓的唱腔、细腻入微的表演和饱含文化底蕴的诠释,在京剧舞台上留下了诸多经典形象,他在传统京剧《宝莲灯》中饰演的刘彦昌,堪称其艺术生涯中的巅峰之作,将这位凡间书生的儒雅、深情与坚韧演绎得层次分明,成为观众心中难以逾越的艺术标杆。

耿其昌的艺术积淀与《宝莲灯》的角色契合

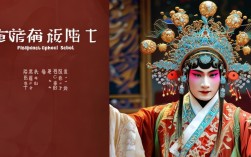

耿其昌自幼浸润于京剧艺术,先后师从马派名家王和霖、谭派名宿贯大元,兼收并蓄,形成了“宗马而不泥马,融谭而不守谭”的独特风格,他的唱腔以“脑后音”的清亮与“膛音”的浑厚结合,字正腔圆,韵味醇厚,既有马派的潇洒飘逸,又有谭派的端庄沉稳;表演上注重“以形传神”,水袖的翻飞、眼神的流转、台步的稳健,皆服务于人物情感的抒发,达到“技中有情,情中有技”的境界。

《宝莲灯》取材于民间“沉香救母”传说,讲述了书生刘彦昌与华山圣母三圣母相爱,生下沉香后遭二郎神阻挠,三圣母被压华山,刘彦昌独自抚养沉香,最终沉香劈山救母的故事,刘彦昌作为全剧的核心人物,性格复杂:他既是饱读诗书的文人,有“修身齐家”的儒雅;是为爱痴情的丈夫,有“生死契阔”的深情;又是坚韧不拔的父亲,有“为母则刚”的担当,这一角色对演员的要求极高,需兼具老生行当的扎实功底与对人物内心情感的精准把握,而耿其昌的艺术积淀与刘彦昌的角色特质高度契合,为他塑造这一形象提供了坚实基础。

耿其昌对刘彦昌的立体化塑造

在《宝莲灯》中,耿其昌通过唱腔、表演、情感的多维度融合,将刘彦昌的一生分为四个阶段,层层递进地展现其性格变化与情感历程,使角色血肉丰满,真实可感。

(一)初遇三圣母:书生风骨与一见倾情

剧中,刘彦昌进京赶考,夜宿华山圣母庙,与三圣母相遇,此时的他,是初出茅庐的书生,带着文人的清雅与对爱情的憧憬,耿其昌以【西皮导板】“山风阵阵催人紧”开场,唱腔高亢而不失柔和,表现夜宿庙宇的孤寂;随后转入【西皮原板】“我这里举目把庙进”,声音渐趋明亮,眼神中带着好奇与敬畏,配合稳健的台步,将书生的儒雅与虔诚展现得淋漓尽致,在与三圣母的“对坐”一场中,他通过眼神的交流与含蓄的微笑,传递出“一见钟情”的羞涩与爱慕,没有夸张的动作,却让观众感受到凡尘与仙界之间萌生的真挚情感。

(二)夫妻情深:凡尘烟火与神仙眷侣

婚后,刘彦昌与三圣母在凡间度过了一段短暂而幸福的时光,耿其昌在此阶段的表演,以“生活化”的细节刻画为主,在“夫妻对坐”一场中,他演唱【二黄慢板】“我与你结鸾俦恩情似海”,声音温柔缠绵,配合轻抚三圣母手腕的动作,眼神中满是宠溺与珍惜,将凡间夫妻的恩爱神仙化,却又带着烟火气的真实,当二郎神奉旨捉拿三圣母时,他演唱【二黄散板】“只说是神仙夫妻长相守”,声音突然转为悲怆,颤抖的双手与失神的眼神,表现出对突如其来的变故的震惊与不舍,将“棒打鸳鸯”的痛苦撕心裂肺地呈现出来。

(三)生离死别:悲愤交加与父爱如山

三圣母被压华山后,刘彦昌独自抚养沉香,既要躲避二郎神的追杀,又要承担起父亲的责任,耿其昌在此阶段的表演,以“沧桑感”为核心,在“抚子”一场中,他怀抱幼年的沉香,演唱【反二黄慢板】“见娇儿不由我心酸难忍”,声音低沉沙哑,配合抚摸孩子头顶的动作,眼神中既有对儿子的疼爱,又有对命运的悲愤,将一位单亲父亲的坚韧与无奈刻画得入木三分,当沉香被二郎神抢走时,他跪地痛哭,用“甩袖”“顿足”等程式动作,将撕心裂肺的痛苦外化,却又在哭声中透出“不放弃寻找”的坚定,展现出父爱的深沉与力量。

(四)寻子救母:沧桑历尽与信念不灭

多年后,沉香长大成人,得知身世后决定劈山救母,此时的刘彦昌,已从青涩书生变为饱经沧桑的中年人,耿其昌以【西皮流水】“沉香儿他立志把山劈”的唱段,表现他对儿子决心的支持与欣慰,声音苍劲有力,眼神中充满期盼;在“送子”一场中,他轻轻拍打沉香的肩膀,动作沉稳而有力,将“父爱如山”的厚重感传递给观众;最终在沉香劈山成功、三圣母获救时,他演唱【西皮快板】“只盼得骨肉团圆重聚首”,声音激昂中带着哽咽,眼含热泪却笑容灿烂,将历经磨难后的圆满演绎得感人至深。

耿其昌的艺术传承与《宝莲灯》的当代价值

耿其昌不仅是一位优秀的表演者,更是一位京剧艺术的传承者,他在《宝莲灯》中的表演,既保留了传统老生行当的程式规范,又融入了对人物现代情感的解读,使经典剧目焕发出新的生命力,在传统老生表演中,“哭”往往通过夸张的程式动作表现,而耿其昌则通过眼神的细微变化、声音的强弱控制,将“哭”分为“悲愤”“不舍”“欣慰”等层次,使人物情感更贴近当代观众的审美需求。

耿其昌与妻子李维康(饰演三圣母)的合作,也成为《宝莲灯》舞台上的经典,两人作为生活中的伴侣,在舞台上的对手戏充满默契,眼神的交流、情感的呼应,将“刘彦昌与三圣母”的爱情故事演绎得真实动人,让观众感受到“神仙爱情”背后的人性光辉,这种“夫妻档”的合作,不仅提升了艺术感染力,也为京剧舞台的“情感表达”提供了范本。

在当代京剧艺术面临传承挑战的背景下,耿其昌对《宝莲灯》的坚守与创新具有重要意义,他通过舞台实践向年轻演员传授“情、理、技”统一的表演理念:情感是核心,理性是支撑,技艺是手段,他常说:“京剧不是‘炫技’,而是‘传情’。”在《宝莲灯》中,他将这一理念贯彻始终,使刘彦昌这一角色既有传统文人的风骨,又有普通人的情感共鸣,让年轻观众也能感受到京剧的魅力,为传统剧目的当代传承开辟了路径。

相关问答FAQs

问题1:耿其昌饰演的刘彦昌与其他老生演员(如马连良、谭富英)在处理同一角色时有何不同?

解答:马连良以“潇洒飘逸”著称,其饰演的刘彦昌可能更侧重文人的风骨与气度,唱腔以流畅华丽见长;谭富英则以“刚劲挺拔”为特点,其表演可能更突出人物的正义感与坚定性,而耿其昌在继承两人风格的基础上,更注重“内心戏”的挖掘,通过声音的强弱变化、微表情的配合,将刘彦昌的“悲”“喜”“怒”“愁”等复杂情感细腻呈现,使角色更贴近普通人的真实情感,在表现“离别痛苦”时,马连良可能通过“甩袖”的程式动作表现悲愤,谭富英可能通过“拔高”的唱腔表现激昂,而耿其昌则通过“颤抖的声音”与“失神的眼神”,将“无奈与不舍”的内心矛盾展现出来,更具感染力。

问题2:《宝莲灯》中的刘彦昌是文老生,耿其昌在表演中如何平衡文老生的程式化与人物的生活化?

解答:文老生的程式化体现在唱腔的板式规范(如【西皮】【二黄】的固定板式)、动作的工整严谨(如“水袖功”“台步”的规范要求),而生活化则要求演员在程式内注入真实情感,让观众感受到“角色是活生生的人”,耿其昌通过“程式为情所用”的原则实现平衡:在“思子”一场,传统文老生可能用“捋髯”“凝望”的程式表现沉思,而耿其昌在“捋髯”时,配合手指的微颤与眼神的游移,将“思念儿子”的焦虑转化为生活化的细节;在“唱腔”处理上,他既遵循【二黄慢板】的节奏规范,又在“气口”运用上加入“哽咽”“叹息”等生活化气息,使程式化的唱腔充满人情味,这种“程式是骨架,情感是血肉”的表演方式,让刘彦昌既有文老生的“雅”,又有凡间丈夫、父亲的“真”,实现了艺术性与真实性的统一。