河南豫剧作为中原文化的瑰宝,以其高亢激越的唱腔、生动传神的表演和贴近民生的题材,深受广大观众喜爱,在众多经典剧目中,“刘墉”系列剧因其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象以及浓厚的家国情怀,成为豫剧舞台上的常青树,而“刘墉在北京”这一主题,更是将清官刘墉的传奇故事与京城的政治生态、民间百态紧密结合,既展现了豫剧艺术的独特魅力,也折射出中国传统文化中“清官文化”的深厚底蕴。

刘墉,历史上确有其人,是清朝乾隆年间的重臣,以刚正不阿、智慧超群、体恤民情著称,在豫剧艺术中,刘墉的形象被进一步艺术加工,成为“清官”与“智者”的化身,其故事多围绕“斗权奸、解民冤、护江山”展开,而“北京”作为当时的政治中心,自然成为刘墉施展才华、展现风骨的核心舞台,豫剧中的“刘墉在北京”,并非简单的历史复刻,而是融合了民间传说、戏曲审美与时代精神的再创作,既有对历史背景的尊重,也有对人物性格的极致放大。

在豫剧剧目中,刘墉在北京的故事多以“系列剧”形式呈现,如《刘墉回北京》《刘墉下南京》(部分情节涉及北京)、《刘墉砸轿》《刘墉审和珅》等,这些剧目虽情节各异,但始终围绕“京城”这一空间展开,构建起一个充满张力的戏剧世界,从剧情上看,刘墉在北京的故事大致可分为三类:一是“斗和珅”,揭露权臣贪腐,维护朝纲法度;二是“审奇案”,为平民百姓伸张正义,彰显司法公正;三是“护忠良”,在政治漩涡中坚守道义,保住国家栋梁。“斗和珅”是最核心的线索,和珅作为乾隆朝的权臣,其权倾朝野、结党营私的行为与刘墉的刚正不形成鲜明对比,二者之间的斗智斗勇,成为戏剧冲突的主要来源。

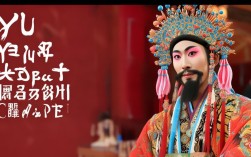

以经典剧目《刘墉审和珅》为例,剧情设定为和珅借修陵之名大肆贪墨,致使民夫冻饿而死,刘墉奉旨查案,在北京的舞台上,刘墉的形象被塑造得极具张力:他身着简朴官袍,面庞微黑,眼神中既有对百姓的同情,也有对权奸的蔑视,面对和珅的百般阻挠,甚至乾隆皇帝的“和稀泥”,刘墉以“民为邦本”的信念为支撑,巧妙运用智慧,最终将和珅的罪证一一呈现,豫剧在表现这一情节时,充分发挥了唱腔的优势:刘墉的唱段多用【二八板】【快二八】,节奏紧促,字字铿锵,如“紫禁城内风云起,黎民百姓哭无依”,既展现了案情危急,也凸显了人物的焦急与愤懑;在和珅对峙时,则转为【慢板】,唱腔深沉,字斟句酌,体现出刘墉步步为营的智慧,豫剧的“做功”也为人物增色不少:刘墉甩袖、顿足、捋髯等动作,将清官的刚毅与无奈刻画得淋漓尽致;而和珅的谄媚与色厉内荏,则通过夸张的身段和尖细的唱腔形成对比,增强了戏剧的讽刺效果。

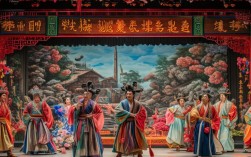

“北京”这一背景在豫剧中不仅是故事发生的地点,更是人物性格与主题思想的烘托者,豫剧中的北京场景,虽受舞台条件限制,但通过“一桌二椅”的虚拟化表现,结合演员的念白与身段,依然能让观众感受到京城的庄重与威严,在“朝堂戏”中,简单的龙椅、案几,配合演员“三拜九叩”的程式化动作,便营造出君臣之间的等级森严;而在“民间戏”中,通过胡同叫卖、小贩吆喝等生活化念白,又展现出北京城市井生活的鲜活,这种“虚实结合”的舞台处理,既保留了豫剧“写意”的美学传统,也让“刘墉在北京”的故事更具代入感。

值得注意的是,豫剧中的刘墉并非“高大全”的符号化人物,而是有血有肉的“普通人”,他也会面临皇权的压力,也会为民生的艰难而落泪,甚至在“审和珅”时,一度因证据不足而陷入困境,这种“接地气”的塑造,让刘墉的形象更加真实可信,也更能引发观众的共鸣,正如豫剧表演艺术家唐喜成在塑造刘墉时所说:“刘墉不是神,他是老百姓心中的‘青天’,他的刚正背后,是对苍生的深情。”这种“情”与“义”的结合,正是豫剧刘墉故事历久弥新的关键所在。

为了更直观地展现豫剧“刘墉在北京”系列剧的特点,以下表格列举几部经典剧目的核心情节与艺术特色:

| 剧目名称 | 核心北京情节 | 代表性唱段/台词 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《刘墉回北京》 | 刘墉从山东返京,揭露和珅贪腐网络 | “紫禁城钟声震耳聋,黎民冤魂绕故宫” | 以【豫东调】为主,唱腔高亢,身段刚劲 |

| 《刘墉砸轿》 | 刘墉怒砸和珅违规官轿,为民出头 | “官轿虽大压百姓,我这乌纱更重民心” | 念白铿锵,动作夸张,突出“黑头”行当特点 |

| 《刘墉审和珅》 | 刘墉智斗和珅,查清修陵贪腐案 | “铁面何惧权势重,清风两袖朝天阙” | 唱腔层次丰富,既有激昂也有悲怆,展现人物内心 |

豫剧“刘墉在北京”的故事,之所以能跨越时空、深入人心,不仅在于其精彩的剧情与精湛的表演,更在于它承载了中国传统文化中“清官文化”的精神内核,在封建社会,清官是百姓寄托正义与希望的象征,而刘墉作为“清官”的代表,其“不畏强权、为民请命”的精神,通过豫剧这一艺术形式得以广泛传播,当我们再次观看豫剧《刘墉审和珅》等剧目时,依然会被刘墉的刚正与智慧所打动,这正是传统艺术的魅力所在——它不仅讲述过去的故事,更传递着永恒的价值。

相关问答FAQs

Q1:豫剧中的刘墉形象与历史记载有哪些主要差异?

A1:豫剧中的刘墉形象与历史原型存在一定艺术化差异,历史上,刘墉(1719-1804)号石庵,官至体仁阁大学士,其形象更偏向“学者型官员”,书法造诣深厚,性格较为沉稳内敛;而豫剧为增强戏剧冲突,将其塑造为“黑脸清官”,性格刚烈、嫉恶如仇,甚至带有“草根智慧”的色彩(如善于利用民间智慧斗权臣),历史中刘墉与和珅的关系并非完全对立,二人同朝为官多年,更多是政治立场的差异,而豫剧中则将其简化为“忠奸对立”,强化了戏剧性,这些差异体现了民间艺术对历史人物的“再创作”,目的是更符合观众对“清官”的期待。

Q2:为什么豫剧选择“刘墉在北京”作为重要题材?这一题材对豫剧发展有何意义?

A2:豫剧选择“刘墉在北京”作为题材,主要有三方面原因:一是北京作为政治中心,其“朝堂斗争”“民间疾苦”等元素天然具有戏剧张力,适合展现刘墉“清官”与“智者”的双重身份;二是刘墉的故事在民间流传广泛,通过豫剧这一地方戏种演绎,能增强地域文化的认同感;三是清代题材贴近豫剧的传统审美,唱腔、念白、身段等表演手段能充分发挥“黑头”“文武生”等行当的优势。“刘墉在北京”系列剧的盛行,不仅丰富了豫剧的剧目库,也推动了豫剧艺术从“乡土小戏”向“成熟大戏”的转型,其“历史题材+现实关怀”的创作模式,对后世豫剧剧目创作产生了深远影响。