豫剧作为中原文化的瑰宝,以高亢激越的唱腔、鲜活生动的人物塑造著称,包公戏”更是其经典剧目系列,而融入“娘娘”角色的全场剧目,则将铁面无私的包公与宫廷伦理、女性命运交织,既展现清官断案的智慧,也凸显家国情怀与人性温度,这类剧目通常以宋代为背景,以包公为核心,通过“娘娘”的遭遇串联起宫廷阴谋、民间冤案与正义伸张,形成“公案+情感”的双重叙事张力,成为豫剧舞台上经久不衰的保留剧目。

包公戏的核心精神在于“刚正不阿、为民请命”,而“娘娘”角色的加入,则为这一精神注入了更丰富的层次,在经典剧目《狸猫换太子》中,李妃(“娘娘”)作为先帝宠妃,遭刘妃嫉妒,被设计用狸猫换走亲子,自身被打入冷宫后流落民间,这一情节将宫廷斗争的残酷与女性在权力漩涡中的无助展现得淋漓尽致,而包公的出现,则成为扭转命运的关键——他不仅凭借智慧查明“狸猫换太子”的冤案,更让李妃沉冤得雪,帮助其子(仁宗皇帝)认母归位,这里的“娘娘”不再是遥不可及的宫廷符号,而是承载着“母性光辉”与“正义期盼”的符号,她的悲欢离合与包公的公正严明形成强烈对比,既强化了戏剧冲突,也让“清官文化”更具人情味。

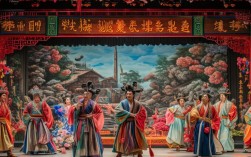

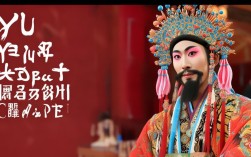

豫剧“包公戏娘娘全场”的艺术魅力,离不开独特的唱腔与表演,包公由“黑头”行当应工,唱腔以豫东调的粗犷豪放为主,如《包公赔情》中“未开言来珠泪落”的唱段,通过大滑音、炸音的运用,展现包公内心的刚毅与愧疚;而“娘娘”角色则多由“旦角”扮演,唱腔以豫西调的婉转细腻见长,如李妃在冷宫中“手扶栏杆望儿郎”的唱段,通过慢板、哭腔的叠加,将悲愤、期盼、无助等复杂情绪层层递进,表演上,包公的“蹙额、瞪眼、甩髯”凸显威严,娘娘的“水袖功、眼神戏”传递柔情,二者在舞台上的对手戏,刚柔并济,极具感染力,豫剧舞台上的“公堂戏”与“宫廷戏”形成鲜明对比:公堂上包公的“惊堂木”与衙役的“堂威”营造出肃杀氛围,宫廷中娘娘的“凤冠霞帔”与“轻移莲步”则展现华美与压抑,这种场景切换既丰富了舞台视觉,也推动了叙事节奏。

以下为经典豫剧包公戏中“娘娘”角色及相关剧目特点的梳理:

| 剧目名称 | 娘娘角色 | 身份背景 | 核心情节 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 《狸猫换太子》 | 李妃 | 先帝宠妃 | 遭刘妃陷害,流落民间,包公为其平反 | 唱腔悲怆,宫廷与民间场景交织 |

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 民间女子(非传统娘娘,但为包公戏重要女性角色) | 被陈世英抛弃,包公为其主持公道 | 唱腔质朴,凸显“清官断案”的民本思想 |

| 《打龙袍》 | 李妃 | 宋仁宗生母(已“贬为庶人”) | 包公借元宵节观灯,为其讨回封号 | 喜剧色彩浓厚,展现包公的机智与幽默 |

这类剧目之所以能“全场”打动观众,不仅因其曲折的剧情,更因其蕴含的文化内核:“包公断案”彰显了“善恶有报”的朴素正义观,让观众在戏剧冲突中获得情感宣泄;“娘娘”的遭遇折射出古代女性的生存困境,她们的“冤屈”与“昭雪”,既是个人命运的转折,也是社会伦理的回归,当包公将“娘娘”扶上正位,当冤屈得以洗刷,观众看到的不仅是一个清官的形象,更是一个“明君贤臣、国泰民安”的理想社会图景,这正是豫剧“包公戏娘娘全场”穿越时空仍具生命力的关键。

FAQs

豫剧包公戏中的“娘娘”角色为何重要?

“娘娘”角色是包公戏中连接宫廷与民间的关键纽带,她们不仅是宫廷斗争的受害者(如李妃),更是正义的“承载者”——她们的冤屈需要包公来伸张,她们的命运反转彰显了“清官”的力量。“娘娘”的悲情故事强化了戏剧的情感张力,让观众在“铁面无私”的包公形象之外,看到对“人性”与“伦理”的关怀,使剧目既有公案的紧张感,又有情感的深度。

《狸猫换太子》为何能成为豫剧包公戏娘娘全场的经典?

《狸猫换太子》凭借“宫廷阴谋+民间冤案+身份反转”的多重情节,构建了极强的戏剧冲突,李妃从“宠妃”到“冷宫弃妇”再到“太后”的命运跌宕,极具传奇色彩;包公通过“陈州放粮”偶遇李妃、“夜审郭槐”等情节,逐步揭开真相,既展现其智慧,也凸显其“不畏强权”的品格,剧目中“包公赔情”“李妃认子”等情节,将公案戏与伦理戏结合,唱腔上既有包公的“黑头高腔”,也有娘娘的“悲情慢板”,艺术表现力丰富,因此成为豫剧舞台上久演不衰的经典。