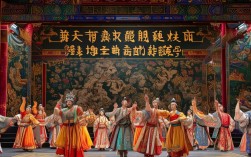

豫剧《花木兰》作为中国戏曲宝库中的经典剧目,以其鲜明的人物形象、浓郁的地域特色和深刻的精神内核,成为豫剧“常派”艺术的代表作,也是中国戏曲史上女性题材的里程碑式作品,该剧改编自北朝民歌《木兰诗》,经由豫剧大师常香玉的倾心演绎与二度创作,不仅保留了原诗中替父从军的忠孝内核,更通过戏曲的唱、念、做、打,将花木兰从普通闺秀到巾帼英雄的成长历程展现得淋漓尽致,既有金戈铁马的豪情,也有儿女情长的细腻,更传递出跨越时代的女性力量与家国情怀。

历史渊源与版本演进

《花木兰》的故事最早见于北朝民歌《木兰诗》,诗中“唧唧复唧唧,木兰当户织”的开篇,奠定了花木兰勤劳孝顺的初始形象,明清时期,木兰故事被搬上戏曲舞台,各剧种均有演绎,但豫剧版凭借其独特的声腔体系和表演风格,最终成为最具影响力的版本之一,1951年,常香玉在抗美援朝背景下,对传统剧目进行改编,删减了原作中封建伦理的说教色彩,强化了“保家卫国”的时代主题,并亲自带领剧社辗转六省市义演,用演出收入捐赠一架“香玉剧社号”战斗机,使《花木兰》从艺术作品升华为爱国精神的象征,常香玉在塑造花木兰时,融合了豫剧“豫东调”的奔放与“豫西调”的婉转,唱腔兼具“刚健明亮”与“细腻深沉”,形成了“常派”艺术独有的“以情带声、声情并茂”的表演风格,为角色注入了鲜活的生命力。

人物塑造的多维张力

花木兰的形象塑造突破了传统戏曲中“才子佳人”“忠臣良将”的扁平化模式,呈现出“女儿—战士—将军—女儿”的身份转换与心理成长,其性格的多维性通过戏曲程式化的表演得以淋漓尽致展现。

身份转换的戏剧张力

剧中,“告别爹娘”“从军路上”等场次,通过“甩袖”“跪步”“趟马”等程式化动作,表现花木兰从闺阁少女到巾帼战士的转变。“刘大哥讲话理太偏”唱段中,她以明快的“二八板”反驳对女性的偏见,眼神坚定,身姿挺拔,既有女儿的娇羞,更有战士的果敢;而“巡营”一场,通过“走边”“翻打”等武生动作,展现其军营中的飒爽英姿,唱腔转为高亢的“快二八板”,节奏急促,充满战斗气息,这种“文戏武唱”的处理,既符合豫剧“粗犷豪放”的地域特质,也强化了人物形象的张力。

内心世界的细腻刻画

常香玉在演绎中特别注重“情”的表达,花木兰的“孝”与“忠”、“家”与“国”的矛盾,通过唱腔的抑扬顿挫得以外化。“花木兰羞答答施礼拜上”唱段中,恢复女装的她唱腔转为柔美的“慢板”,“羞答答”三字以颤音处理,配合水袖的轻柔摆动,将女儿家的娇羞与对军营生活的眷恋表现得细腻入微;而“见元帅”一场,面对朝廷封赏,她以“西皮流水”的唱腔婉拒,“花木兰我是个平凡女子”的唱词平实恳切,既淡泊名利,又饱含对和平的向往,展现了英雄褪去戎装后的本真。

女性意识的现代觉醒

与传统“节妇烈女”不同,豫剧《花木兰》中的女性意识更具现代性,她主动打破性别束缚,“愿为市鞍马,从此替爷征”,不仅是对父亲的孝,更是对自我价值的追求;军营中,她以“智勇双全”赢得将士尊重,而非依附于男性角色,这种“独立、自强、担当”的精神,使其成为跨越时空的女性榜样。

艺术特色的剧种烙印

豫剧《花木兰》的成功,离不开对豫剧艺术特质的深度挖掘,其唱腔、表演、音乐、舞美均彰显出鲜明的“豫剧味”,成为地方戏曲创新的典范。

唱腔:“常派”声腔的集大成

常香玉在剧中将豫东调的高亢激昂与豫西调的委婉抒情完美融合,形成“刚柔并济”的演唱风格。“谁说女子不如男”作为核心唱段,以“豫东调”为基础,旋律明快有力,节奏铿锵,通过“甩腔”和“滑音”的运用,既展现了花木兰的豪迈气概,又传递出对女性力量的自信;“花木兰羞答答施礼拜上”则采用“豫西调”,唱腔舒缓深情,真假声转换自然,将人物的柔情与细腻展现得淋漓尽致,这种“一戏多腔”的处理,突破了豫剧声腔的单一性,丰富了人物的情感层次。

表演:“文武兼备”的豫剧风范

豫剧以“功架扎实、火爆热烈”著称,《花木兰》充分体现了这一特点,文戏中,常香玉运用“水袖功”“眼神功”,通过“揉眼”“瞟眼”等细节表现人物的内心活动;武戏中,“打出手”“靠旗打”等特技的运用,展现了花木兰的武艺高强,尤其在“阵前招亲”一场,她与敌将的武打设计既有戏曲的程式化美感,又有战斗的真实感,文武相济,张弛有度。

音乐与舞美的地域风情

音乐伴奏中,板胡的明快、唢呐的高亢与竹笛的悠扬相结合,营造出浓郁的中原风情;锣鼓经的运用既烘托了战场气氛,也强化了戏曲的节奏感,舞美方面,传统“一桌二椅”的简约舞台,配合“虚拟化”的表演——如“趟马”表现骑马行军,“舞动绸缎”表现思乡之情,既保留了戏曲的写意特质,又为观众留下想象空间。

文化内涵的当代回响

《花木兰》之所以历久弥新,在于其传递的精神内核与时代需求同频共振,从“替父从军”的孝道,到“保家卫国”的忠诚,再到“男女平等”的觉醒,花木兰的形象在不同时代被赋予新的解读,在当代,她不仅是“巾帼英雄”的代名词,更成为女性独立、担当、自强的精神符号,豫剧《花木兰》的传承,也是中国传统戏曲“创造性转化、创新性发展”的生动实践——既坚守戏曲艺术的根与魂,又通过现代审美激活经典,让古老艺术在新时代焕发生机。

表格:豫剧《花木兰》经典唱段与艺术特色

| 唱段名称 | 声腔特点 | 情感表达 | 剧情作用 |

|---|---|---|---|

| 《谁说女子不如男》 | 豫东调,明快有力 | 展现女性自信与豪迈 | 驳斥偏见,立志从军 |

| 《花木兰羞答答施礼拜上》 | 豫西调,婉转深情 | 恢复女装的羞涩与眷恋 | 身份回归,凸显女性柔情 |

| 《刘大哥讲话理太偏》 | 二八板,口语化 | 反抗性别歧视,追求平等 | 深化主题,塑造独立人格 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《花木兰》与其他剧种(如京剧)的版本有何不同?

A1:豫剧《花木兰》与京剧版本在风格、唱腔和人物塑造上各有侧重,京剧版(如梅兰芳改编版)更侧重“写意”与“程式化”,唱腔以西皮二黄为主,表演上强调“做功”的细腻,花木兰形象更偏“典雅”;豫剧版则突出“乡土气息”与“豪放”,唱腔融合豫东、豫西调,表演兼具“文戏”的深情与“武戏”的热烈,花木兰更具“平民英雄”的特质,常香玉的“声情并茂”也使其更具生活感和感染力。

Q2:常香玉在塑造花木兰时,对豫剧表演艺术有哪些创新?

A2:常香玉的创新主要体现在三方面:一是声腔上,打破豫剧“东腔西调”的界限,将两种声腔融合,形成“刚柔并济”的“常派”风格,丰富了人物的情感表达;二是表演上,开创“文武兼备”的闺门旦行当,将闺门旦的柔美与武生的刚劲结合,拓展了女性角色的表演维度;三是主题上,将传统“孝道”升华为“家国情怀”,赋予剧目时代精神,使《花木兰》从“家庭伦理剧”转变为“爱国主义教材”,提升了作品的思想高度。