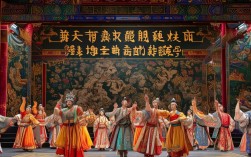

豫剧《花木兰》作为中国戏曲宝库中的经典剧目,以豫剧这一中原地区最具代表性的剧种为载体,将北朝民歌《木兰辞》中替父从军的传奇故事演绎得淋漓尽致,自20世纪50年代由豫剧大师常香玉整理改编并主演以来,该剧不仅成为豫剧的标志性作品,更以深厚的文化底蕴和精湛的艺术感染力,跨越地域与时代,成为观众心中永恒的经典。

《花木兰》的剧情以“替父从军”为核心,展开了一段跌宕起伏的人生画卷,开篇花木兰见军帖催促父亲从军,而年迈的父亲体弱多病,弟弟年幼,便毅然决定女扮男装,代父出征,离家时,她“旦辞爷娘去,暮宿黄河边”,既有对亲人的不舍,更保家卫国的坚定,军营中,她与战友同吃同住,凭借过人的武艺和智谋屡立战功,从普通士兵成长为威震敌营的将军,十二载征战后,她凯旋而归,面对皇帝的封赏,她“愿驰千里足,送儿还故乡”,最终恢复女儿身,与家人团聚,剧情通过“从军-征战-立功-归隐”的脉络,既展现了战争的残酷,更凸显了木兰的忠孝双全与淡泊名利。

豫剧《花木兰》的艺术特色首先体现在唱腔设计的精妙上,剧中经典唱段《刘大哥讲话理太偏》以豫剧特有的豫东调为基础,旋律高亢激昂,节奏明快有力,歌词“谁说女子享清闲,男子打仗到边关,女子纺织在家园”直白有力,既是对传统性别观念的反驳,也是对女性价值的呐喊,常香玉大师在演唱时,将豫剧的“真声吐字、假行腔”技巧运用得炉火纯青,嗓音宽厚洪亮,字正腔圆,将木兰倔强、豪迈的性格展现得淋漓尽致。《花木兰》还融合了豫剧的多种板式,如[二八板]、[快二八]、[散板]等,通过不同板式的转换,表现木兰在不同情境下的心境变化:闺中思亲时用婉转的[慢板],战场杀敌时用急促的[快二八],归家团圆时用舒缓的[散板],唱腔与剧情、人物情感高度统一。

表演上,《花木兰》刚柔并济,将女性的柔美与军人的英姿完美结合,花木兰“女扮男装”的身份转变,要求演员在眼神、身段、动作上精准把握性别特征:既有“出门看火伴,火伴皆惊忙”的戏剧性反差,也有“将军百战死,壮士十年归”的英勇豪迈,武戏场面中,演员通过枪花、翻腾等技巧,展现战场上的激烈交锋;文戏部分,则以细腻的表情和身段,表现木兰对亲人的思念和对和平的向往,服饰道具也极具特色,从闺阁的彩色罗裙、花鞋,到军中的盔甲、战袍,再到归家后的便装,色彩与样式的变化不仅推动了剧情发展,更直观地展现了木兰的身份转变,增强了舞台的视觉冲击力。

《花木兰》的成功,不仅在于其艺术上的精湛,更在于其传递的文化精神,花木兰“忠孝两全”“巾帼不让须眉”的形象,契合了中国传统文化中对“忠”“孝”“勇”的价值追求,也展现了女性在历史进程中的重要作用,作为豫剧的代表作,该剧通过常香玉等一代代艺术家的传承与创新,让豫剧这一地方戏走向全国舞台,甚至通过海外巡演成为传播中国文化的重要载体,在当代,《花木兰》所蕴含的家国情怀、女性力量依然具有现实意义,激励着人们勇于担当、无私奉献。

| 项目 | |

|---|---|

| 剧目类型 | 传统戏 |

| 改编来源 | 北朝民歌《木兰辞》 |

| 经典唱段 | 《刘大哥讲话理太偏》《谁说女子不如男》《花木兰羞答答施礼拜上》等 |

| 代表人物 | 常香玉(饰花木兰) |

| 艺术特色 | 唱腔高亢激昂,表演刚柔并济,服饰道具精美,融合豫剧多种板式 |

| 核心精神 | 忠孝两全、巾帼不让须眉、家国情怀 |

FAQs

-

问:豫剧《花木兰》与其他剧种(如京剧)的《花木兰》相比,有哪些独特之处?

答:豫剧《花木兰》的独特之处主要体现在唱腔风格和地域文化特色上,京剧《花木兰》多以“梅派”“程派”等声腔演绎,唱腔婉转细腻,表演更侧重程式化;而豫剧《花木兰》则采用豫东调、豫西调等本土声腔,唱腔高亢激昂,富有中原地区粗犷豪放的地域特色,豫剧版本在剧情上更侧重展现木兰的“平民英雄”形象,通过生活化的语言和细腻的情感表达,让观众感受到更贴近生活的真实感,如“刘大哥讲话理太偏”等唱段,用直白的方言和旋律传递出强烈的情感冲击。

-

问:常香玉大师在《花木兰》中的表演对剧目产生了哪些深远影响?

答:常香玉大师对《花木兰》的贡献是里程碑式的,她在唱腔上进行了创新,将豫剧的“豫东调”与“豫西调”融合,创造出既有高亢激昂的爆发力,又有细腻婉转的抒情性的“常派”唱腔,为花木兰这一角色注入了灵魂,她在表演中突破了传统戏曲中女性角色的程式化束缚,通过眼神、身段、动作的精准把握,塑造出既有女儿柔情又有军人英气的立体形象,使“花木兰”成为戏曲舞台上经典的艺术形象,1951年,常香玉为支援抗美援朝,带领剧社巡回义演,用演出收入捐献一架“香玉剧社号”战斗机,这一壮举让《花木兰》超越了艺术本身,成为激励民族精神的象征,也让剧目承载了更深厚的家国情怀,至今仍被传颂。