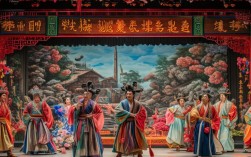

贾廷聚是当代豫剧界的代表性人物之一,被誉为“豫剧唐派艺术的杰出传人”,其在豫剧表演艺术领域的成就与影响深远,作为国家级非物质文化遗产豫剧项目代表性传承人,他以精湛的唱腔、细腻的表演和对传统艺术的创新性传承,为豫剧艺术的发展作出了重要贡献。

贾廷聚出生于1937年,河南温县人,自幼酷爱戏曲,12岁考入河南省戏曲学校(今河南艺术职业学院),师从豫剧大师唐喜成,主攻“唐派”老生行当,在校期间,他刻苦钻研,深得唐派艺术精髓,尤其在“脑后音”“蛤蟆音”等高难度唱腔技巧上展现出过人天赋,1959年毕业后,他进入河南省豫剧三团(后并入河南省豫剧一团),开始了长达六十余年的舞台生涯,他的艺术生涯跨越了新中国成立后的多个时期,既传承了传统剧目的精华,也积极参与现代戏、新编历史剧的创作,形成了“唱腔高亢激越、表演沉稳大气、人物刻画入木三分”的独特艺术风格。

在艺术成就方面,贾廷聚的表演以“文武兼备”著称,既能驾驭帝王将相的威严,也能诠释平民百姓的质朴,他多次获得国家级、省级艺术大奖,包括中国戏剧梅花奖、文华表演奖等,其主演的剧目多次赴京演出,受到周恩来、邓小平等党和国家领导人的高度评价,他不仅是一位优秀的表演者,更是豫剧艺术的推广者,曾带领剧团赴全国二十余个省市及海外演出,让豫剧艺术走向更广阔的舞台。

贾廷聚的代表剧目丰富多样,涵盖传统戏、新编历史戏和现代戏,以下为其部分经典剧目的概览:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《三哭殿》 | 唐太宗 | 以“劝妃”“哭殿”等经典唱段展现帝王的威严与柔情,唐派唱腔的典范之作 |

| 《南阳关》 | 伍云召 | “叫城”一折唱腔高亢悲壮,将英雄末路的苍凉刻画得淋漓尽致 |

| 《血溅乌纱》 | 李离 | 通过“搜门”“定案”等情节,塑造刚正不阿的清官形象,表演细腻入微 |

| 《穆桂英挂帅》 | 寇准 | 唱腔中融入花脸元素,凸显老生的诙谐与睿智,形成独特的“生净结合”风格 |

| 《七品芝麻官》 | 唐成 | 以“当官不为民做主,不如回家卖红薯”等经典台词,塑造不畏强权的平民形象 |

贾廷聚的艺术风格植根于唐派传统,又在此基础上不断创新,他的唱腔在“脑后音”的运用上尤为突出,音色清亮、穿透力强,既能表现金戈铁马的激昂,也能传达婉转低回的悲怆,表演上,他注重“以情带声、声情并茂”,通过眼神、身段、台步的细节刻画,赋予人物鲜明的性格特征,例如在《三哭殿》中,他通过“跪”“拜”“哭”等动作,将唐太宗面对家庭矛盾与朝堂压力时的复杂心理层层展现,既有帝王的威严,又有父亲的慈爱,让观众感受到人物的立体感。

作为豫剧艺术的传承者,贾廷聚始终致力于“传帮带”工作,他先后收徒二十余人,包括贾文龙、李树建等当今豫剧名家,将自己的表演经验和艺术理念倾囊相授,他参与整理、改编的传统剧目《辕门斩子》《十五贯》等,已成为豫剧界的保留剧目;他积极推动豫剧与现代艺术形式的融合,如在《焦裕禄》等现代戏中,将传统唱腔与时代精神相结合,让豫剧艺术在新时代焕发新的生命力。

贾廷聚的艺术生涯见证了豫剧从传统走向现代的发展历程,他以毕生精力守护着这门古老艺术,也以创新精神推动着它的传播与普及,他的表演不仅是对唐派艺术的传承,更是对豫剧文化精神的弘扬,为后世留下了宝贵的艺术财富。

相关问答FAQs

问:贾廷聚的“唐派”唱腔有哪些独特之处?

答:唐派唱腔以“脑后音”“蛤蟆音”“炸音”为主要技巧,特点是高亢激越、刚柔并济,贾廷聚在继承这些技巧的基础上,结合自身嗓音条件,形成了“音域宽广、气息饱满、情感饱满”的演唱风格,尤其擅长在唱腔中融入戏剧性张力,如《南阳关》中“伍云召在城楼泪如雨下”的唱段,通过高低音的对比和节奏的变化,将人物的悲愤情绪推向高潮。

问:贾廷聚对豫剧艺术传承有哪些具体贡献?

答:贾廷聚的贡献主要体现在三个方面:一是整理改编传统剧目,如《三哭殿》《辕门斩子》等,使唐派经典剧目得以系统保存;二是培养后继人才,其弟子贾文龙、李树建等已成为豫剧领军人物,形成“唐派艺术传承梯队”;三是推动豫剧创新,在现代戏《焦裕禄》《红梅记》中,将传统唱腔与时代主题结合,探索豫剧艺术的新表达路径,为豫剧的当代发展提供了重要经验。