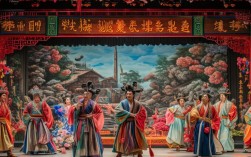

河南豫剧《李世民游阴》是取材于历史与民间传说的经典剧目,以唐太宗李世民魂游地府、经历生死考验为主线,融合了豫剧高亢激昂的唱腔与生动传神的表演,展现了帝王对生命的敬畏与“贞观之治”背后的民本思想,剧目在豫东、豫西流派中均有演绎,虽细节略有差异,但核心情节始终围绕“生死轮回”“善恶有报”展开,成为观众了解传统文化与豫剧艺术的窗口。

故事背景设定在贞观年间,因泾河龙王被魏征梦斩,其魂状告李世民“许救不救”,导致魂入地府,在森罗殿上,李世民经历阎罗王审判、查看生死簿、目睹地府种种酷刑,最终因崔珏判官暗中修改寿数、魏征梦中相救,得以还阳,这一过程不仅串联起帝王、臣子、地府判官等多重角色,更通过“游阴”的奇幻情节,折射出古代社会对“君权神授”“因果报应”的深刻认知,剧中,李世民从最初的帝王威严,到面对生死时的惶恐与悔悟,再到还阳后推行仁政的决心,人物弧光鲜明,让观众在跌宕剧情中感受人性的复杂。

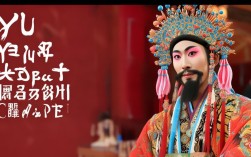

剧目的人物塑造极具张力,李世民作为一代明君,在地府中褪去龙袍,以“凡人”身份直面审判,其唱段如《十王殿》中“龙书案前领旨意”,既保留了帝王的沉稳,又流露出对未知的恐惧,演员通过豫剧“真假声结合”的唱法,将人物内心的挣扎表现得淋漓尽致,判官崔珏则是民间智慧的化身,他感念李世民曾赦免其罪,在生死簿上巧妙增减,既维护了地府法度,又体现了“滴水之恩涌泉相报”的民间道义,其幽默正直的性格为严肃的地府场景增添了几分温情,阎罗王的刚正不阿、小鬼的夸张诙谐,共同构成了地府世界的众生相,使剧目在严肃主题中不失生活气息。

豫剧《李世民游阴》的艺术特色鲜明,充分展现了地方戏曲的独特魅力,在唱腔上,豫东调的明朗高亢与豫西调的深沉悲怆交替出现,如李世民还阳后的唱段“阳世重登龙凤楼”,用激越的豫东调表现劫后余生的喜悦,而在地府目睹冤魂时的“森罗殿前泪涟涟”,则以哀婉的豫西调抒发悲悯,流派特色与人物情绪高度契合,表演上,演员的身段、台步极具程式化美感和生活化趣味,游阴”时的“云步”表现魂魄飘忽,“过奈何桥”时的虚拟动作配合夸张的表情,将抽象的地狱场景具象化,舞台美术虽简约,却通过象征性道具(如判官笔、生死簿、锁链)和灯光(如地府的幽蓝与还阳的金红),营造出强烈的氛围对比,引导观众沉浸其中。

该剧目的文化内涵深远,既是对历史人物的文学化演绎,也是民间价值观的艺术载体,通过李世民“游阴”的经历,剧目传递了“为君者需以民为本”的思想——李世民在地府目睹百姓因饥荒、战乱而受苦,还阳后轻徭薄赋、励精图治,直接推动了“贞观之治”的出现。“善恶有报”的线索贯穿始终,泾河龙王的复仇、崔珏的报恩、李世民的悔悟,共同构建了民间朴素的道德体系,让观众在娱乐中接受价值熏陶,这种“寓教于乐”的创作理念,正是豫剧等传统戏曲扎根民间、经久不衰的重要原因。

| 主要角色 | 身份/特点 | 剧中作用/经典情节 |

|---|---|---|

| 李世民 | 唐太宗,魂游地府的帝王 | 经历审判,感悟生死,推行仁政 |

| 崔珏 | 地府判官,正直知恩 | 暗中修改生死簿,助李世民还阳 |

| 阎罗王 | 地府主宰,刚正严明 | 审判李世民,展现地府法度 |

| 泾河龙王 | 被斩龙王,索命冤魂 | 引发李世民游阴,串联因果报应主题 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《李世民游阴》与《西游记》中的“太宗游地府”情节有何不同?

A:两者虽同取材于“李世民魂游地府”的传说,但侧重点与艺术表现差异显著。《西游记》将“游阴”作为取经缘起,强调“观音寺僧俗相送”“刘全进瓜”等奇幻情节,突出宗教色彩与神魔斗法;而豫剧《李世民游阴》更聚焦人物心理与政治隐喻,通过李世民在地府的所见所闻,展现其从“帝王”到“凡人”的身份转变,以及由此生发的仁政思想,豫剧强化了崔珏判官的戏份,突显民间“知恩图报”的价值观,且唱腔、身段等戏曲元素的运用,使其更注重情感表达与程式化表演,与《西游记》的叙事性文学文本形成鲜明对比。

Q2:《李世民游阴》在当代豫剧传承中面临哪些挑战?如何创新?

A:传承挑战主要来自两方面:一是题材与当代审美的隔阂,“生死轮回”“地府审判”等传统观念年轻观众可能难以共鸣;二是表演难度高,需演员兼具帝王气度与凡人情感,对唱腔、身段要求严苛,创新可从三方面入手:一是剧本改编,保留核心情节的同时,增加李世民与“民”的互动(如游阴时目睹民间疾苦),强化“民本思想”的当代价值;二是舞台形式融合,运用多媒体技术丰富地府场景,同时保留豫剧程式化表演的精髓;三是传播方式创新,通过短视频、沉浸式演出等吸引年轻观众,如将经典唱段改编为流行音乐,或推出“互动式游阴”体验剧,让传统剧目焕发新活力。