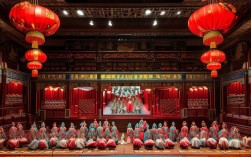

京剧邓沐玮花脸专场,作为近年来京剧舞台上的重要艺术事件,不仅集中展现了裘派花脸艺术的深厚底蕴,更通过表演艺术家邓沐玮四十余年的舞台积淀,为观众呈现了一场刚劲雄浑、韵味醇厚的视听盛宴,专场以经典传统剧目为核心,通过精湛的唱念做打,将花脸行当的“铿锵气势”与“人性温度”融为一体,既是对传统艺术的致敬,也是对京剧当代传承的生动实践。

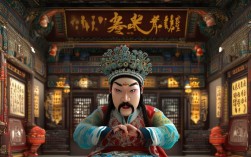

专场的艺术魅力,首先体现在剧目选择的经典性与代表性上,邓沐玮作为裘派花脸的嫡传弟子,深得裘盛戎艺术精髓,此次专场精心挑选了《铡美案》《将相和》《铡判官》等裘派代表剧目,每一部都是花脸艺术的“试金石”,也是展现演员综合素养的“重头戏”,在《铡美案》中,邓沐玮饰演的包拯一登场,便以“开—封—府”三字擞音奠定全剧基调,嗓音如洪钟贯耳,气沉丹田却不失灵活,将包拯的铁面无私与悲悯情怀刻画得入木三分,尤其是“包龙图打坐在开封府”核心唱段,他通过节奏的把控与情绪的递进,既展现了裘派唱腔“以情带声、以声塑形”的特点,又融入了对人物内心的深度挖掘——当唱到“陈世美忘恩负义将你毒害”时,眼神中的怒火与隐痛交织,让“黑脸包公”的形象不再是符号化的“清官符号”,而是有血有肉的“人间正义守护者”。

《将相和》中的廉颇,则展现了邓沐玮对“文戏武唱”的驾驭能力,作为老将,廉颇的“骄”与“悔”是人物性格的核心矛盾,邓沐玮在“负荆请罪”一场中,通过身段的“收”与“放”精准传递心理变化:初期勾脸谱的“十字门脸”凸显其勇猛,出场时的“霸步”与甩髯口动作尽显老将威风;而当面对蔺相如时,他弯腰、提袍、负荆的动作既符合人物身份,又通过颤抖的双手与闪烁的眼神,表现出内心的愧疚与对国家大义的清醒认知,唱段“回车转路把城进”中,他摒弃了单纯的炫技,而是以“脑后音”的浑厚与“擞音”的苍凉,将廉颇从“意气用事”到“深明大义”的转变唱得情真意切,让观众在“听戏”的同时,更在“品人”。

专场的另一大亮点,在于邓沐玮对“细节”的极致追求,在《铡判官》中,他饰演的包拯夜审郭槐,有一段“摸索前行”的表演:在昏暗的灯光下,他通过微小的眼神变化、缓慢的台步以及髯口细微的抖动,营造出阴森诡异的氛围,而当“真相大白”时,突然爆发的“炸音”如惊雷般撕裂寂静,既展现了包拯的智慧,也让观众感受到“正义终将战胜邪恶”的震撼,这种“静中有动、动中有情”的表演,正是他“不刻意炫技,却技在戏中”艺术理念的生动体现。

从舞台呈现来看,专场在尊重传统的基础上,也融入了当代审美,乐队伴奏中,京胡的脆亮与板鼓的铿锵相得益彰,既保留了京剧“丝竹相和”的传统韵味,又在音色平衡上更贴近现代观众的听觉习惯;服装、道具严格遵循“宁穿破,不穿错”的原则,包拯的黑蟒、廉颇的靠旗,每一件都承载着京剧服饰文化的密码,让观众在欣赏表演的同时,也能感受到传统工艺的精妙。

观众的反响,印证了这场专场的艺术价值,演出中,每一次唱腔的收束都伴随着雷鸣般的掌声,尤其是邓沐玮返场加演的《锁五龙》选段“一轮明月照窗前”,他以“半唱半念”的方式,将单雄信的悲壮与决绝演绎得荡气回肠,让年轻观众也沉浸其中,正如一位戏迷所言:“邓老师的戏,唱的是‘裘派味’,演的是‘中国人’,听的是‘骨气’,品的是‘深情’。”

为了更清晰地呈现专场剧目特色,以下为部分剧目信息概览:

| 剧目名称 | 行当 | 剧情简介 | 表演亮点 |

|---|---|---|---|

| 《铡美案》 | 铜锤花脸 | 包拯陈州放粮后回京,遇秦香莲告状,查明真相后铡陈世美 | “包龙图打坐在开封府”唱段擞音运用,眼神与唱腔结合塑造包拯刚正形象 |

| 《将相和》 | 架子花脸 | 廉颇不服蔺相如,后知其为国家忍辱负荆请罪 | “负荆请罪”身段设计,通过“霸派”到“悔派”的转变展现人物性格弧光 |

| 《铡判官》 | 铜锤花脸 | 包拯夜探阴司,查明郭槐害死李妃的真相 | 暗场中的“摸索”表演,炸音与低腔对比增强戏剧冲突 |

邓沐玮花脸专场的成功,不仅是个人的艺术里程碑,更是京剧艺术“活态传承”的缩影,他以“守正不守旧,创新不离根”的态度,让裘派花脸在当代舞台上焕发新的生命力,也为年轻一代树立了“传承经典、塑造人物”的艺术标杆,正如他在一次访谈中所说:“京剧的根在人民,魂在真情,只要把人物演活了,把情感唱真了,观众自然会走进戏里。”这场专场,正是这句话的最好注脚。

FAQs

Q1:裘派花脸的核心艺术特点是什么?

A:裘派花脸以“铜锤花脸”为基础,强调“唱念做打”的全面融合,核心特点可概括为“气韵沉雄、字正腔圆、刚柔并济”,唱腔上注重“擞音”“脑后音”的运用,如裘盛戎先生创造的“裘派擞音”,通过气息的颤动形成金属般的音色,既展现花脸的威猛,又能传递人物的细腻情感;表演上讲究“形神兼备”,如包拯的“推髯”“瞪眼”,廉颇的“甩髯”“跨腿”,每一个动作都承载着人物性格与身份信息,形成“唱中有戏、戏中有情”的艺术风格。

Q2:邓沐玮在传承裘派艺术中有哪些创新?

A:邓沐玮在传承中注重“守正创新”,主要体现在三个方面:一是对传统剧目进行“人性化”挖掘,如在《铡美案》中通过眼神与唱腔的结合,展现包拯“刚中有柔”的一面,打破“黑脸包公”的刻板印象;二是念白上融入“口语化”表达,在保持韵白规范的基础上,适当加入生活化的语气词,让人物更贴近当代观众;三是注重“跨行当借鉴”,如借鉴老生行当的“润腔”技巧丰富花脸唱腔的层次感,同时在教学中归纳出“擞音十二法”,系统化传授裘派精髓,为裘派艺术的传承培养新生力量。