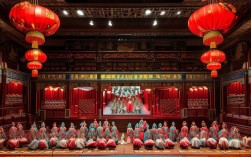

在京剧艺术中,《女起解》作为《玉堂春》的经典折子戏,通过苏三被押解途中的唱念做打,深刻展现了古代女子的悲情命运,描写这一桥段的词语,可从扮相、唱腔、身段、表情、道具及情感等多维度展开,共同构建出戏剧的感染力。

从扮相看,苏三身着“青衣囚服”,衣料多为粗布,颜色暗淡无光,象征其犯人身份;“鱼枷锁颈”是核心标志,木制枷上刻有“洪洞县”字样,既标明押解目的地,也暗示其冤屈的根源;“发髻散乱”以“素簪”松松挽起,几缕碎发垂落颊边,凸显其仓促受审、未经梳妆的狼狈;足踩“薄底囚鞋”,鞋面磨损严重,步履间更显艰难。

唱腔方面,以“西皮导板”起头,“苏三离了洪洞县”一句,“离了”二字用“脑后音”拔高,声如裂帛,传递出离乡的悲怆;“将身来在大街前”转“西皮原板”,节奏放缓,“大街前”三字以“擞音”处理,尾音拖长,流露对过往繁华的追忆;唱至“洪洞县内无好人”时,字字咬紧,“无好人”三字带“哭腔”,如泣如诉,将冤屈与愤懑倾泻而出;拖腔运用尤为精妙,“洪洞县”的“洞”字以“下滑音”收束,似叹息似哽咽,余韵悠长。

身段动作上,苏三的“蹒跚步”是典型特征,双腿微屈,脚尖轻点地面,每步挪移皆因枷锁所限,需“手扶枷锁”借力前行,身体随之轻微摇晃,尽显虚弱;转身时以“云手”衔接,手臂划圆却因枷阻而幅度受限,更显拘谨;与解差崇公道对答时,常以“袖掩泪痕”掩饰情绪,袖口轻抬间露出颤抖的手指,细节处见悲情;被呵斥时“身躯微颤”,头急急垂下,又忍不住“偷眼望”向崇公道,眼神中带着试探与恳求。

表情刻画上,“愁云满面”是基调,双眉紧蹙如“八字”,眉间微蹙间透出焦虑;“泪光点点”却不轻易落下,强忍悲声时“嘴角微颤”,泪珠在眼眶打转,于“含泪带笑”中展现对命运的无奈;唱至“过往情”时,“眼神飘远”,似望见昔日与王金龙相见的场景,流露出短暂温柔,随即被“黯淡”取代,凸显现实的残酷。

道具与环境的烘托亦不可忽视。“木制鱼枷”沉重冰凉,行走时“铁环相撞”发出“哗啦”声响,既打破寂静,又强化束缚感;“押解公文”折叠于怀,泛黄的纸页上“洪洞县印”清晰可见,是冤案的见证;“荒驿古道”的布景中,枯藤、老树、昏鸦等意象,通过“虚拟表演”呈现,苏三“背对观众”远眺,背影在暮色中显得渺小无助,秋风“萧瑟”声与唱腔交织,悲怆感倍增。

情感意蕴层面,词语多围绕“冤”“悲”“忍”展开:“含冤莫白”直指核心,苏三虽未直言冤屈,但“声声泪”中尽显清白被污的愤懑;“身世飘零”概括其坎坷,从妓院到公堂,再到押解途中,命运如浮萍;“前路未卜”以“长路漫漫”为喻,对洪洞县审判的恐惧与对未来的迷茫交织;“旧情难忘”则通过“王金龙”的回忆,在悲苦中添一丝温情,更显其孤独无助;“忍辱负重”是苏三的精神底色,面对解差的呵斥与路人的指指点点,她“低头垂目”,以沉默对抗命运,却难掩“泪洒征途”的凄凉。

这些词语从视觉、听觉、情感等多维度交织,共同勾勒出苏三在《女起解》中的形象——一个被命运裹挟的弱女子,在枷锁与冤屈中,以唱腔诉悲苦,以身段展无奈,以表情传隐忍,最终成为京剧舞台上经典的艺术符号。

FAQs

Q1:女起解中苏三的“鱼枷”在表演中有哪些象征意义?

A1:“鱼枷”不仅是身份标识,更承载多重象征:其一,“枷锁”象征封建司法的黑暗与对个体的压迫;其二,“洪洞县”字样指向冤案源头,暗示苏三命运的转折;其三,木枷的沉重感通过演员的“蹒跚步”“手扶枷锁”等身段外化,具象化其身心俱疲的状态;其四,鱼枷的“环形”结构,暗喻苏三陷入“冤狱—押解—审判”的循环困境,难以挣脱。

Q2:京剧女起解的唱腔为何能体现苏三的情感变化?

A2:唱腔通过板式转换、音色处理及拖腔技巧,精准对应情感起伏,如开篇“西皮导板”以“高亢悲怆”的起调,奠定离乡的悲怆基调;“西皮原板”节奏平稳,适合叙事,唱“洪洞县内无好人”时“咬字加劲”“带哭腔”,强化愤懑;转“西皮流水”时语速加快,表现对解差的辩解与急切;结尾拖腔“下滑音”“颤音”的运用,将无奈、恐惧与期盼交织,形成“声情并茂”的感染力,使观众通过唱腔“听”见苏三的内心波澜。