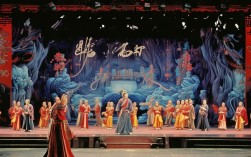

京剧作为中国国粹,以程式化的表演、写意的唱腔和深厚的文化内涵著称,而《游龙戏凤》作为其经典传统剧目,不仅因跌宕的剧情引人入胜,更因其中生动传神的唱词成为展现京剧语言艺术魅力的典范,该剧又名《梅龙镇》,讲述了正德皇帝微服私访,与酒家女子李凤姐邂逅相恋的故事,唱词既保留了京剧特有的韵律之美,又通过市井语言与宫廷雅言的碰撞,塑造出鲜活的人物形象,折射出传统戏曲“雅俗共赏”的艺术追求。

《游龙戏凤》的剧情围绕“微服”与“真情”展开,唱词则成为推动情节、刻画人物的核心载体,全剧以“遇—识—恋”为线索,正德皇帝的唱词既有帝王的威严,又有微服者的好奇;李凤姐的唱词既有少女的羞涩,又有市井女子的灵动,二者在对话中形成张力,既推动了情感发展,也暗含了身份差异带来的戏剧冲突,例如开篇正德皇帝初入酒家,唱词“店主东带过了黄骠马,不由得孤家喜笑颜开”,以“孤家”自称彰显帝王身份,“喜笑颜开”则流露出微服出游的轻松,寥寥数语便勾勒出人物的双重身份,而李凤姐初次见到陌生男子时的唱词“我这里将茶来奉敬,叫声客官你细听”,语言质朴亲切,“细听”二字既符合酒家女子的待客之道,又暗含对陌生人的试探,为后续情感发展埋下伏笔。

正德皇帝的唱词在“雅”与“俗”之间巧妙平衡,既体现帝文化素养,又融入民间口语,剧中他微服时自称“客官”,唱词中常出现“酒店”“美酒”等市井词汇,如“酒店之中摆酒宴,与孤王来吃酒叙谈”,拉近了与平民的距离;但当面对李凤姐的娇嗔时,又流露出帝王的柔情,如“凤姐儿说话理太偏,孤王不是那负心汉”,用“理太偏”“负心汉”等通俗语言表达情感,既不失帝王威严,又充满生活气息,这种语言风格的切换,不仅展现了正德皇帝作为“人”与“君”的多面性,也体现了京剧唱词“因人设言”的创作智慧——语言始终服务于人物性格,而非单纯追求文采的华丽。

李凤姐的唱词则充满了“俗”的鲜活与“真”的情感,是市井女性形象的生动写照,作为酒家之女,她的语言带有鲜明的职业特征和生活气息,如“我家住在梅龙镇,兄弟三人我排行第一”,以口语化的叙述交代身世,自然真实;面对正德皇帝的追求,她既有少女的羞涩,“年纪不过十六七,未曾配过婚姻事”,又有对身份的敏感,“你是何方来的客官?为何在此将我缠”,通过“缠”字既表现了矜持,又暗含对陌生人的警惕,最具代表性的是她与正德皇帝对唱时的“凤姐儿年青不知事,错认了客官是好人”,看似埋怨,实则含情,用“不知事”“错认”等词将少女的娇憨与心动表现得淋漓尽致,这种“俗而不俗”的语言,正是京剧唱词源于生活又高于生活的体现。

《游龙戏凤》的唱词在韵律上严格遵循京剧“十三辙”的规范,以“言前”“人辰”“中东”等辙韵为主,唱起来朗朗上口,富有音乐性,例如正德皇帝的“黄骠马”“喜笑颜开”押“怀来辙”,李凤姐的“梅龙镇”“排第一”押“一七辙”,既符合人物语言的节奏感,又与京剧西皮、二黄的唱腔旋律相得益彰,唱句长短结合,错落有致,既有“店主东带过了黄骠马”这样的七字句,也有“不由得孤家喜笑颜开”这样的八字句,通过句式的变化,形成抑扬顿挫的韵律美,增强了唱词的抒情性和表现力。

从文化内涵看,《游龙戏凤》的唱词折射出传统社会对“真情”与“身份”的思考,正德皇帝作为帝王,本应“后宫佳丽三千”,却对平民女子一见倾心,唱词中“孤王看上你的美容貌,许你进宫伴驾朝”既展现帝王的霸道,又暗含对真情的向往;李凤姐则从最初的“惊慌失措”到“芳心暗许”,唱词中“若是真心将我爱,随你进宫享荣华”既体现了对爱情的憧憬,也反映了市井女子对“改变命运”的朴素追求,这种“帝王与平民”的情感模式,通过唱词的演绎,既满足了观众对“浪漫邂逅”的想象,也暗含了“阶级跨越”的民间理想,成为剧目久演不衰的文化密码。

为了更直观地展现正德皇帝与李凤姐唱词的差异化特点,可通过以下表格对比分析:

| 人物 | 身份背景 | 唱词特点 | 典型唱句示例 | 语言风格 |

|---|---|---|---|---|

| 正德皇帝 | 微服私访的帝王 | 威严与柔情并存,雅俗融合 | “孤王看上你的美容貌,许你进宫伴驾朝” | 帝王自称“孤家”,口语化表达情感 |

| 李凤姐 | 市井酒家女子 | 质朴灵动,含蓄娇憨,生活气息浓 | “我这里将茶来奉敬,叫声客官你细听” | 称呼“客官”,多用口语化词汇 |

《游龙戏凤》的唱词是京剧艺术“以歌舞演故事”的生动实践,它通过精准的人物语言、和谐的韵律节奏和深刻的文化内涵,不仅推动了剧情发展,更塑造了血肉丰满的艺术形象,从正德皇帝的“帝王柔情”到李凤姐的“市井娇憨”,唱词中的每一句都凝聚着京剧创作者的智慧,也承载着观众对真善美的向往,这种“雅俗共赏”的语言魅力,正是《游龙戏凤》跨越时代、依然能在舞台上焕发生机的关键所在。

FAQs

Q1:《游龙戏凤》的唱词是否完全符合历史人物正德皇帝的性格?

A1:并非完全符合。《游龙戏凤》属于京剧传统“戏说”类剧目,在历史演绎中进行了艺术加工,历史上的正德皇帝虽喜好微服私访,但剧中将其塑造为“风流多情”的浪漫形象,唱词中“为美人弃江山”的夸张表达(如“凤姐儿你若是随孤去,管教你享不尽的富贵荣华”)更多是戏剧冲突的需要,而非历史真实,京剧艺术允许“虚构”,唱词的核心是通过人物语言塑造戏剧张力,而非严格还原历史。

Q2:为什么《游龙戏凤》的唱词能被现代观众接受?

A2:原因有三:一是语言“雅俗共赏”,既有京剧特有的韵律美,又用“客官”“缠人”等生活化词汇降低理解门槛;二是情感普世,正德与李凤姐的“邂逅—试探—相恋”过程,符合现代观众对“纯真爱情”的共鸣;三是唱词与表演的深度融合,如李凤姐“低头含笑”配合“年纪不过十六七”的唱词,通过视听结合强化了感染力,使传统唱词在当代舞台仍能打动人心。